こんにちは、ジェイアール東日本企画キクコト編集部です。

広告・マーケティングに“効く”コラム、今回のテーマは「令和シニア」です。

マーケティングの常識は日々アップデートされており、「これまでのセオリーが通用しなくなっている」といった話を耳にすることも少なくありません。特にシニア層は、超高齢社会を前提とした制度や社会環境の変化に、自らの意識や行動を適応させてきた(あるいは今後も適応せざるを得ない)という点で、世代別マーケティングの中でも最も変化が大きい領域と言えるでしょう。

当コラムでは、令和の時代を生きる60代を中心としたシニア層にスポットを当て、彼らが今何を考え、どのような価値観で行動しているのかを、特徴的な事例を交えながら、5つの視点から掘り下げていきます。

当コラムでわかること

・令和時代のシニアの特徴

・令和シニアの今後の傾向

・令和シニア向けのビジネス事例

・令和時代のシニアにアプローチする方法

このような人におすすめ

・シニア向け商材の宣伝担当者で情報収集中

・最新のシニアマーケティングのトレンドを知りたい

・将来的なシニアトレンドを把握しておきたい

・令和シニア向けのビジネス事例を知りたい

・シニアマーケティングに強い会社を探している

変化するシニア市場の最新トレンド&将来予測を網羅

シニアマーケティングの新常識ガイド(全55ページ)

■令和シニアとは?

「令和シニア」とは、2019年(令和元年)以降にシニア世代(おおむね65歳以上)に達した、あるいはこれから達する世代を指すと考えられますが、現時点で明確な定義があるわけではありません。

少し時代を振り返ると、戦後のベビーブームに生まれた「団塊の世代」が60歳定年を迎え始めた2005年前後から、「アクティブシニア」という言葉が注目されるようになりました。従来の「高齢者像」とは異なり、自立して消費意欲も旺盛な、新たなライフスタイルを持つ高齢層が登場したのです。

そして、その団塊の世代が75歳以上の「後期高齢者」となる2025年(令和7年)には、当時40〜50代だった世代が60代に入り、また異なる価値観や社会環境を背景に、新たな「シニア像」が形成され始めます。これらの人々が、いわゆる「令和シニア」と呼ばれる世代です。

■令和シニアの特徴

「令和シニア」の特徴を、次の5つの視点で分析します。

1.令和シニアは「若返るシニア」

2.令和シニアは「はたらくシニア」

3.令和シニアは「金使うシニア」

4.令和シニアは「ソロ活シニア」

5.令和シニアは「デジタルシニア」

1、令和シニアは「若返るシニア」_79歳までの約9割が自立可能

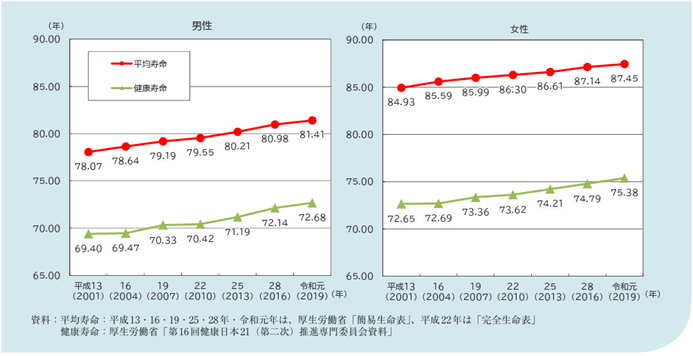

「最近のシニアは若い」——よく聞かれる表現ですが、これは印象だけではなく、統計データにも裏づけられています。内閣府『令和6年版 高齢社会白書』によると、「健康上の問題で日常生活に制限のない期間(=健康寿命)」は、令和元年(2019年)時点で男性が72.68歳、女性が75.38歳。2001年と比べると、男性で3.28歳、女性で2.73歳延びており、実際に“若返り”が進んでいるといえます。

出典:内閣府「令和6年版高齢社会白書」 https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2024/zenbun/06pdf_index.html

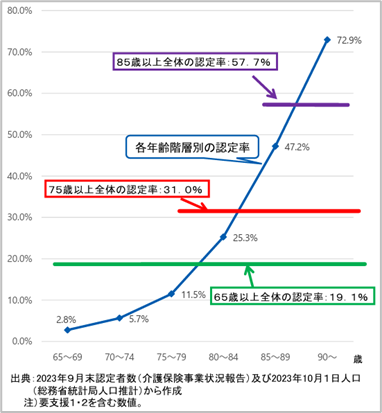

また、厚生労働省のデータによると、要介護認定率は65~69歳で3%弱、75~79歳でも約10%程度にとどまっています。つまり、79歳までの約9割が「要介護ではない=自立した状態」で生活しており、「高齢者=支えられる存在」という従来のイメージとは大きなズレが生じています。これこそが、「若返るシニア」の実像です。

年齢別の要介護認定率

出典:厚生労働省 老健局「介護分野の最近の動向について」

https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001099975.pdf

■「若返るシニア」のビジネス事例

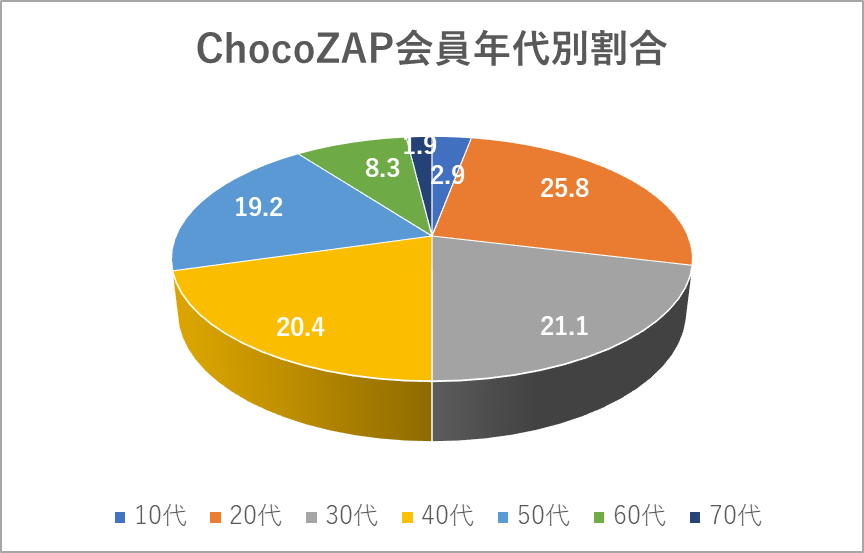

・chocoZAP 「筋トレシニア」の出現・・・50歳以上の会員が29.4%(約3人に1人)

「スマホ一つで通えるコンビニジム」というお手軽コンセプトが、筋トレ初心者シニアに受け入れられ、50歳以上の会員が全体の約3割を占めています(出典:choco ZAP Webサイトhttps://business.rizap.jp/column/2147/)。また60歳以上のシニア会員が多い都道府県ランキングでは、上位県はいずれも10%超。「若返るシニア」の特徴的な例がこの「筋トレシニア」の出現です。スマホアプリの利用が必須のシステムですが、デジタルシニアの増加によりビジネスの大きな障害にはなっていない様子が伺えます。

出典:RIZAPホームページ コラム【福利厚生】チョコザップは男性にも向いている?人気サービスランキングも紹介(2025年5月20日)

https://business.rizap.jp/column/2147/(円グラフは当社で作成)

・サントリーウエルネス ミドル・シニア向け男性スキンケア「VARON」

サントリーウエルネスが、40代~70代男性向けに開発したメンズスキンケアブランド「VARON」の2024年売上が48億円(対前年147%)と伸長。これまでスキンケア未経験層だった中高年男性が、Web会議で自分の顔を見る機会が増えたことで、身だしなみを気にするようになり、ヒットにつながったとの分析も。

・出典:PR TIMES|サントリーホールディングス株式会社『「VARON(ヴァロン) マスターズブレンド」新発売』(2025年3月3日)https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001246.000042435.html

・出典:PR TIMES|サントリーウエルネス株式会社『メッセンジャーに「さまぁ~ず」さんを起用! スキンケアに対するミドル・シニア男性の思いを等身大で代弁。大人の男性向けスキンケアブランド「VARON(ヴァロン)」 新TV-CM』(2024年10月21日) https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000110581.html

今後70歳定年延長により仕事時間が長くなると、「なるべくいきいきとした見た目で過ごしたい」という「若返り」ニーズが、これまで以上に増えていくでしょう。

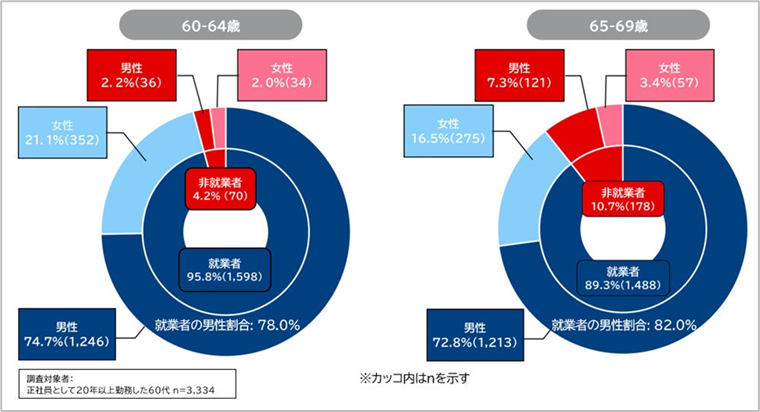

2、令和シニアは「はたらくシニア」_60代の就業率は9割、4分の3以上がフルタイム勤務

株式会社パーソル総合研究所の調査によると、正社員として20年以上勤務してきた人に限れば、60代前半の就業率は95.8%、60代後半でも89.3%。そのうち4分の3以上がフルタイムで勤務していることがわかっています。

これは、厚生労働省『高齢者雇用対策の概要』で示されている60代全体の平均的な就業率(前半で約75%、後半で約50%)よりも著しく高く、長年勤務してきた人の働き続ける意欲と実態を物語っています。

背景には、2021年施行の改正「高年齢者雇用安定法」によって、企業に70歳までの就業機会を確保する努力義務が課されたこともあります。今後ますます「はたらくシニア」の存在感が増すことは間違いありません。令和時代のシニアは「はたらくシニア」です。

出典:PR TIMES | 株式会社パーソル総合研究所『「正社員として20年以上勤務した60代」の就労実態調査を発表

60代の就業率は9割、4分の3以上がフルタイム勤務』(2025年2月6日)https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000048.000111116.html

■「はたらくシニア」のビジネス事例

・LIFULL 経験豊富なシニアを募集する「老卒採用」を開始

不動産情報サービス事業のLIFULLは、応募条件を65歳以上とする社員募集を実施。“老い”の既成概念から卒業し、これまでの経験を活かして働きたいシニアを募集しました。

このような65歳以上のシニアの積極雇用はさまざまな業種の大手企業で見られ、トヨタ自動車でも65歳以上のシニア人材の再雇用を2024年8月から拡大、全職種で70歳まで働ける制度を設けるなど、取り組みの先行モデルになることが期待されています

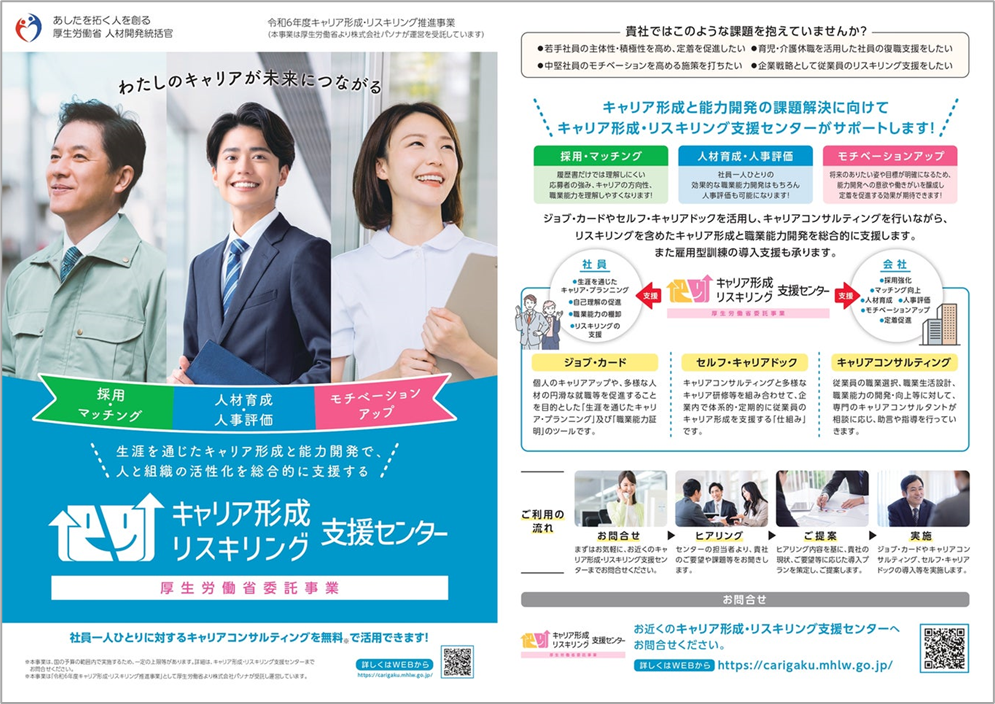

・パソナ キャリア形成・リスキリング推進事業

パソナは、厚生労働省が推進する「70歳までの就業機会の確保」に向けたリスキリング支援事業を受託。ミドル・シニア世代がセカンドライフにおいて“生涯キャリア形成”を図れるよう様々な支援を展開しています。

出典:PR TIMES|株式会社パソナ キャリア形成・リスキリング推進事業(厚生労働省委託事業)「キャリア形成と能力開発の課題解決に向けて、人と組織の活性化を総合的に支援する」(2025年1月21日)https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000155536.html

リスキリングとは

高齢になっても社会から必要とされる人材でいるために、研修や再教育などで自分の職業能力をアップデートしようとする取り組み。

「シニアが70歳まではたらく」ことを前提とした、政府の「リ・スキリング」支援事業は、40代~60代のミドル・シニア層 を中心に拡大しており、今後も「シニアの就労」に関するビジネスがより活発化するでしょう。

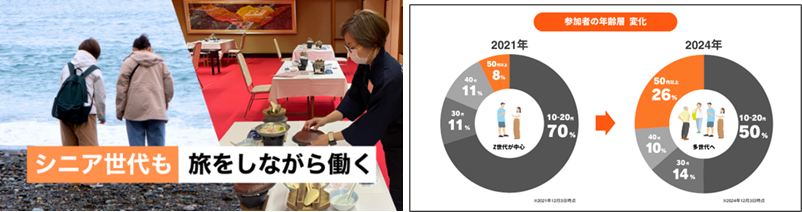

・旅先バイト「おてつたび」 シニアの新しい働き方(50代以上の利用者増)

お手伝いと旅を掛け合わせた人材マッチングサイト『おてつたび』は、観光地の人手不足を解消しながら、旅行者が旅先で働いて収入を得つつ、地域との深い交流を楽しめる新しい旅のスタイル。このプラットフォームへの50代以上の参加者の割合が、3年で3倍以上に増加しているとの報告がありました。

シニア世代は地域を支える貴重な労働力として期待されており、シニア世代にとっても旅先で働くことは「生きがい」や「新たな挑戦」「社会とのつながり」といったメリットをもたらします。

出典:PR TIMES|株式会社おてつたび『人生100年時代 シニアの働き方|旅先バイト「おてつたび」50代以上の利用者増』(2024年12月3日)https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000128.000036175.html

以上のように「はたらくシニア」が増える中、働き方も多様化し、さまざまなワーキングスタイルが模索されています。

3、令和シニアは「金使うシニア」_お金は”自分のため”に使う時代へ

就労を続けることで収入を得る高齢者が増えれば、その分、消費に回るお金も増えるのは自然な流れです。まさに「令和シニアは、金使うシニア」といえるでしょう。

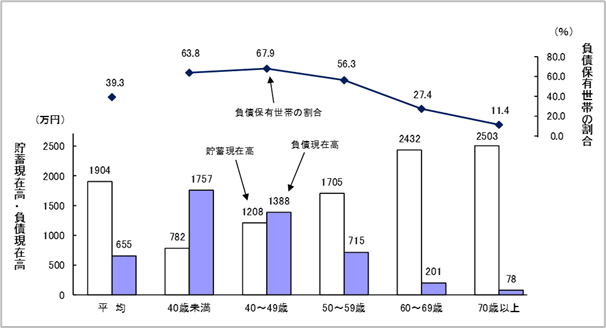

総務省統計局「家計調査報告(2023)」によると

・世帯主が50歳以上になると、一般的に貯蓄が負債を上回る

・60歳以上になると、貯蓄と負債の差額は2,000万円を超える

・70歳以上の世帯の貯蓄額は2425万円と最も多い

という調査結果が出ています(下図)。

出典:総務省統計局「家計調査報告(2023)」 https://www.stat.go.jp/data/sav/sokuhou/nen/index.html

また、住宅ローンや子どもの教育費といった大きな支出が終わる50代・60代は、自由に使えるお金が増える時期です。そこに「はたらくシニア」としての収入が加われば、さらに消費の余地が広がります。

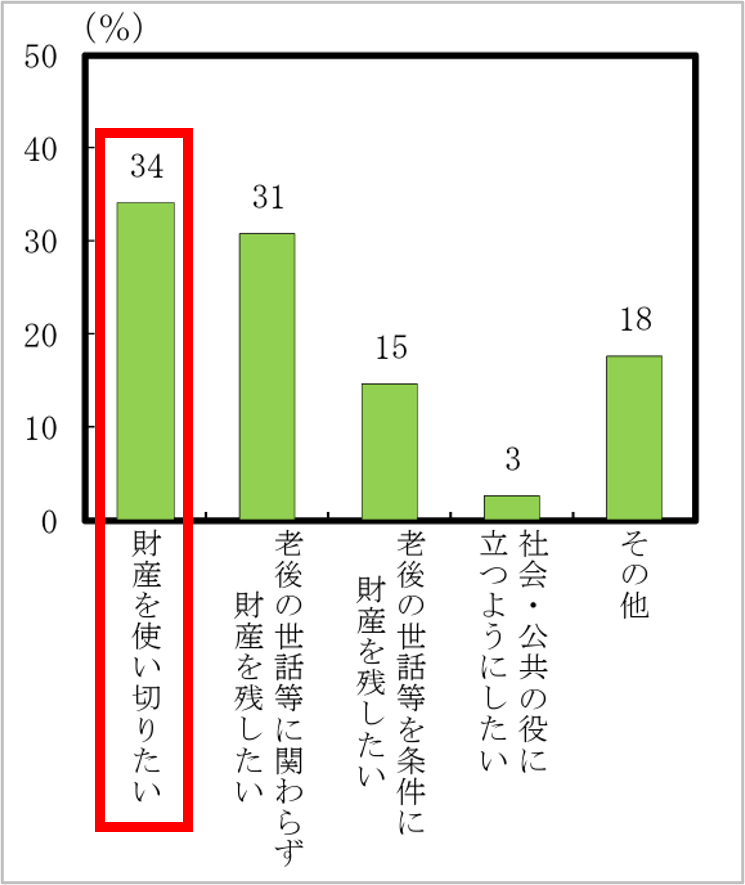

出典:内閣府「経済財政白書(2024)」https://www5.cao.go.jp/j-j/wp/wp-je24/pdf/p03000.pdf(グラフの赤枠は当社が加工)

さらに、内閣府『経済財政白書(2024年)』では、「自分の財産は使い切りたい」と考える高齢者が34%と最も多いという調査結果も示されており、世代としての“消費志向”がうかがえます。(上図)

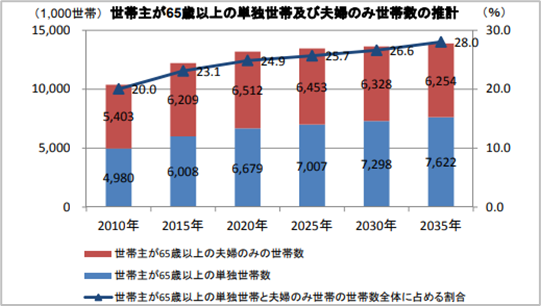

厚生労働省資料より抜粋 https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/chiiki-houkatsu/dl/link1-1.pdf

加えて、未婚シニアや夫婦のみの世帯の増加も、自分や配偶者中心に資金を使う「自分向け可処分所得」の高さにつながっています。(上図)

これらのデータを総合すると、「令和シニア=貯蓄を生きがいや楽しみのために積極的に使う世代」と捉えることができます。

■「金使うシニア」のビジネス事例

・ダイヤモンド社 「DIE WITH ZERO」 50万部突破

「お金を貯めこまず、自分のために使って“ゼロで死のう”」というメッセージが、令和の日本人(特にシニア)の共感を得て、50万部を超えるロングセラーに。

出典:PR TIMES|株式会社ダイヤモンド社『“ゼロで死ね”で日本人の「人生とお金の価値観」を変えた1冊『DIE WITH ZERO』がついに50万部を突破!!』(2025年3月14日)https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000327.000045710.html

お金の「貯め方」ではなく「使い切り方」に焦点を当てるという、これまでなかった価値観の提示。「人生で一番大切なことは思い出づくり」「今しかできないことに惜しみなく金を使え」「金の価値は加齢とともに低下する」など、強烈で説得力のあるフレーズが共感を集めました。

・推し活・推し旅シニア

「推し活」は若い世代を中心に盛り上がりを見せていますが、実はシニア世代にも波及しています。

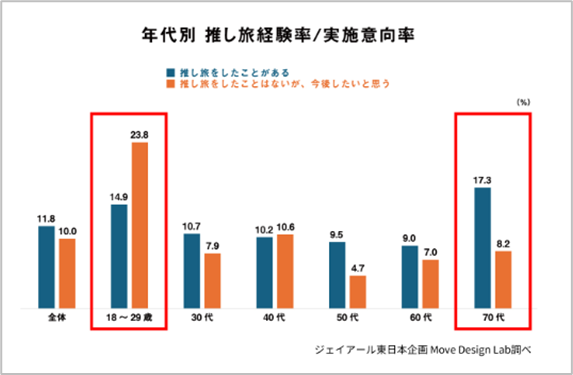

当社ジェイアール東日本企画の調査によると、

・60代で「推しがいる」という人は男女ともに40%以上

・60代の推しは、俳優やアーティスト、アイドル、スポーツ選手/チームなど、幅広い

・「推し旅(応援したいという動機でする旅行)」の経験率は、18~29歳の若年層よりも70代のほうが2.4%高い(下図)ことがわかりました。(引用:ジェイアール東日本企画「推し活・応援広告調査2023」)出典:推し活・応援広告調査2024 jeki応援広告事務局Cheering AD

出典:恵比寿発 https://ebisu-hatsu.com/articles/?p=13503

「推し活・推し旅」は「自分の好きなことにお金を使いたいシニア」の、典型的な消費行動と言えます。

合わせて読みたい!

4、令和シニアは「ソロ活シニア」_65歳以上の単身世帯、2050年には1,100万人へ

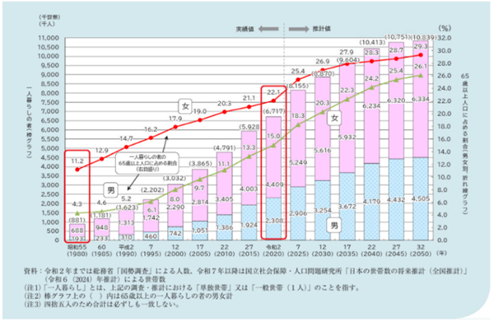

内閣府の調査によると、1980年時点で65歳以上の一人暮らしは約88万人で、全人口に占める割合は男性4.3%、女性11.2%でした。それが2020年には約670万人となり、男性15.0%、女性22.1%にまで増加。今後もこの傾向は続き、2050年には約1,100万人、男性26.1%、女性29.3%が「シングルシニア」になると推計されています。 このように、一人暮らしの高齢者が増えることで、誰にも気兼ねなく自分の趣味やライフスタイルを追求する「ソロ活」志向が強まると見られます。

65歳以上の一人暮らしの人の動向

出典:内閣府ホームページ https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w2024/html/gaiyou/s1_1.html

■「ソロ活シニア」のビジネス事例

単身者シニアの増加は、「コミュニケーション不足」や「孤独」と言った問題が連想されますが、一方で「ひとり」をポジティブに捉えようという動きも見られます。

・『50歳からのごきげんひとり旅』(大和書房)発売1か月半で5万部突破!

ひとり旅ビギナーの料理家による旅行エッセイ(体験記)がブレイク。SNSで拡散されると、同世代の共感を呼び「ひとり旅」を実践する人が続出しました。現在は13万部を突破するロングセラーとなっています(2025年4月)。

出典:PR TIMES|大和書房「ひとり旅ビギナーの料理家による『50歳からのごきげんひとり旅』発売1か月半で5万部突破!」(2023年5月16日)https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000498.000033602.html

ヒットの背景

・「ひとりだからこそ自由に楽しめる」というポジティブなマインドシフト

・子育てが終わり、物理的にじぶんの時間が増えた

・定型的な日常生活に、新しい刺激や出会いを加えたいという欲求

・SNSによる体験の発信・シェア(このブームに重要な役割を果たしています)

・シニアのソロ活YouTuberやInstagramerが出現

あえて「おひとりさま」であることを公表し、インテリアやファッション・旅行などをテーマに、日常的なソロライフをSNSで発信するシニアの方々が出現しています。いずれも数万人単位のフォロワーやチャンネル登録者を持ち、多様化の令和時代らしく、プレシニア・シニア年代の人たちもそれぞれ、じぶんなりの生き方を模索している様子がうかがえる社会現象です。

5、令和シニアは「デジタルシニア」_シニア向けビジネスにもデジタル対応が必須に

総務省の調査によれば、インターネット利用率は60代で90%以上、70代で約70%、80代でも約40%に達しており、「シニア=アナログ世代」という常識は過去のものとなりつつあります。

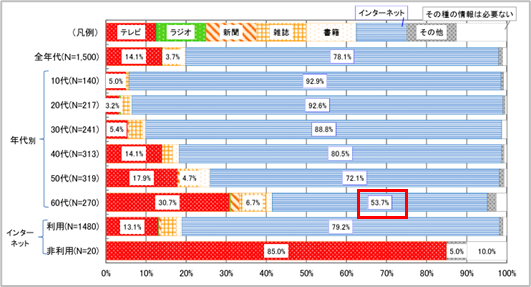

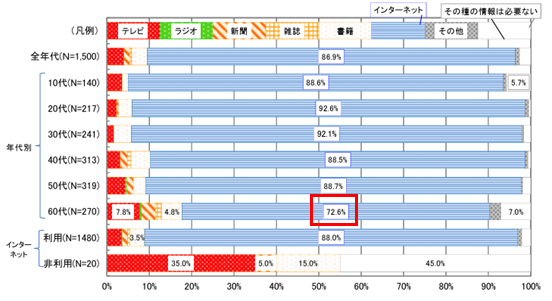

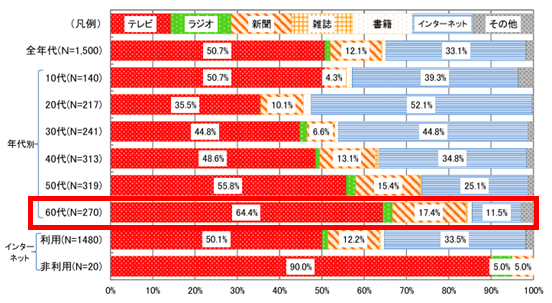

さらに内閣府のデータから、利用目的別にみると

・趣味や娯楽の情報源として、60代では「インターネット」が53.7%で1位。テレビ(30.7%)や雑誌

(6.7%)を大きく上回る

・仕事での調べ物には、60代の72.6%が「インターネット検索」を使用

・社会的なニュースや出来事の情報収集では、依然として「テレビ」や「新聞」が上位を占めている

ものの、ネットの存在感も増しているという結果です。

●趣味・娯楽に関する情報を得る(最も利用するメディア)

●仕事や調べものに役立つ情報を得る(最も利用するメディア)

●世の中のできごとや動きについて信頼できる情報を得る(最も利用するメディア)

※上記3つのグラフの出典:総務省「令和5年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」https://www.soumu.go.jp/main_content/000976455.pdf(グラフの赤枠は当社が加工)

60代シニアは、社会的なニュースについては依然としてオフラインメディアの取材力やネットワーク力を信頼していますが、趣味や娯楽に関する情報はインターネット検索を積極的に活用しています。

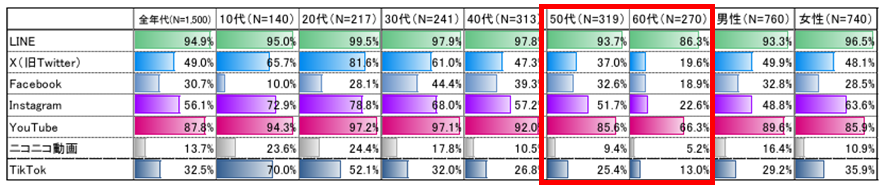

またSNSの利用率を見ると、

・「LINE」の利用率は継続して上昇し、他世代とほぼ同数

・「YouTube」50代で85%超え、60代でも65%超え

・「Instagram」50代では50%超え、60代でも22%

出典:総務省「令和5年度情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査 」

https://www.soumu.go.jp/iicp/research/results/media_usage-time.html (図の赤枠は当社が加工)

上記データが裏付けるように、InstagramやYouTubeで、自身の趣味や関心ごとを発信するシニアが多数出現しています。こうした実態を踏まえると、令和シニア層をターゲットにした商品・サービスでも、スマートフォンやネットサービスの活用を前提にした設計が求められる時代です。

■「デジタルシニア」向けビジネス事例

株式会社べスプラ 脳にいいアプリ×健康ポイントサービスの活用 – 姫路市と健康ポイント『ひめさんポ』運用開始

姫路市は、市民のフレイル予防・認知症予防を目的にスマホ用無料アプリを導入。運動や食事、脳トレ、体重・血圧の管理などさまざまな機能を通して中・高齢者の「脳と体の健康維持」を支援しています。

また姫路市健康ポイント事業『ひめさんポ』と連携して、65歳以上の姫路市民を対象に、歩いたり脳トレをしたりイベントに参加することで、ポイントが貯まる仕組みも展開。

貯まったポイントは、PayPayポイント などに交換可能で、市内の買い物に使うことができるというものです。

出典:PR TIMES|株式会社べスプラ「【兵庫県内初】脳にいいアプリ×健康ポイントサービスの活用 – 兵庫県姫路市と健康ポイント『ひめさんポ』運用開始」(2024年9月5日)https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000115.000007987.html

近年シニア世代を対象にしたプロモーションにデジタルを活用する自治体も多く、株式会社ベスプラが提供する同システムは、全国で20以上の自治体が導入中(2024年)。この傾向は今後も広がりを見せると予測されます。

■令和デジタルシニアへのアプローチ方法

前項で示したように、Googleなどの検索行動やSNS利用者の増加、アプリを使ったポイ活や運動などにより、令和シニアのデジタルリテラシーは急速に高まり、デジタル広告がより効果を発揮するようになりました。

従来のテレビショッピング手法は、果たして令和の50代60代に通用するでしょうか?

◎デジタルシニアへの広告施策

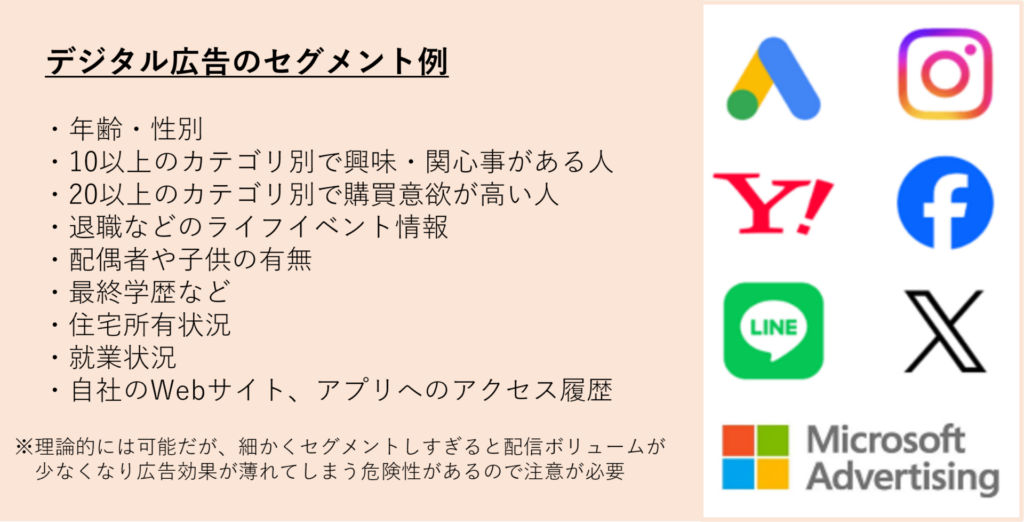

デジタル広告は、ユーザー層の性・年齢、興味・関心、ニーズ、行動パターンなどでセグメントでき、「特定の興味を持った65歳以上のシニア」をターゲティングすることも可能です。

今やデジタル広告は、シニア向けの広告・プロモーションにこそ効率が良い手法です。

■「令和デジタルシニア」へのアプローチ事例

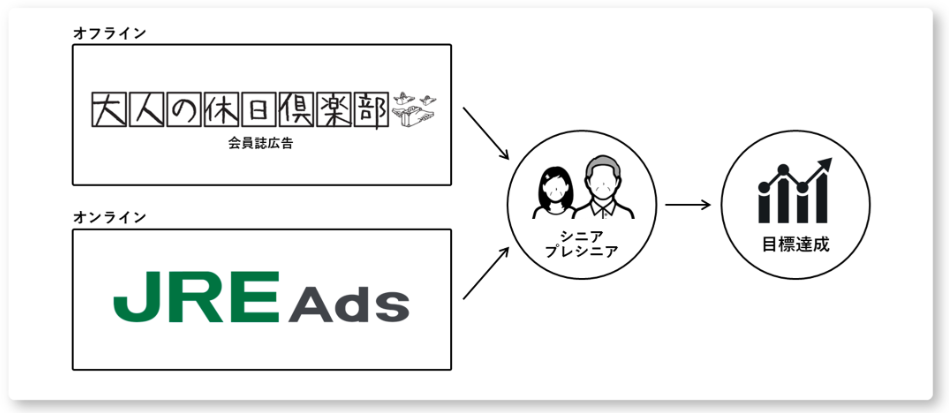

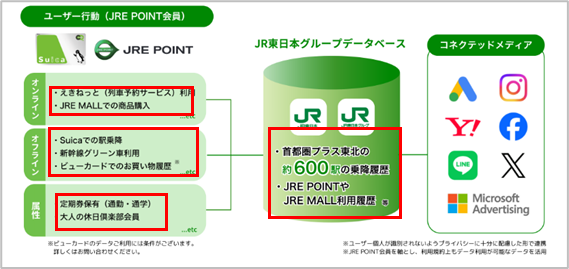

JR東日本グループの「シニア顧客データ」を活用した広告ソリューション

JR東日本では、グループが保有する膨大な顧客データをデジタル広告に活用できるソリューション「JRE ads」を提供しています。

例えば、

・50歳以上の旅行会員組織「大人の休日俱楽部」の顧客データ

・ビューカードでのお買い物履歴

・新幹線グリーン車予約履歴

・Suicaによる移動データ

などを抽出して、化粧品、ファッション、不動産などさまざまな商材のデジタル広告を配信する仕組みです。

また知名度が低い新商品には、約107万部発行の「大人の休日俱楽部」会員誌への広告掲載とセットで出稿することで、より効果的な施策となります。

■まとめ

最後に、当社ジェイアール東日本企画のサポート事例をご紹介します。

・JR東日本「大人の休日倶楽部」の新シリーズ広告を展開

50歳からの旅と暮らしを応援する、JR東日本の会員向けサービス「大人の休日倶楽部」では、2025年春から新たなシリーズ広告をスタートしました。メインキャストは俳優の竹野内 豊さんです。

同キャンペーンは、団塊の世代が60歳を迎える2005年、「アクティブシニアの新しいライフスタイルを提案する」というコンセプトでスタート。広告に起用されたのは同世代から絶大な人気を誇る吉永小百合さんでした。

20年を経てシニアを取り巻く社会環境も大きく様変わりする中、新シリーズでは「大人はみんな、旅の途中。」というキャッチコピーで、令和を生きるプレシニア・シニアのインサイトに寄り添います。

コピーメッセージ

大人って、なんだろう?いつの間にか、いい歳になって

そんなことをぼんやり考えたりする。

なんか無口にお酒とか飲む感じ?花とか仏像とか愛でたりする感じ?

いまどき理想はひとつじゃないし、その答えはカンタンには見つからない。

大人になっても、ぼくらの旅は続く。悩みや不安は尽きないけれど、

変わる景色や寄り道を楽しみながら。

令和シニアの一人である筆者も、「近ごろの気分に近いな」と共感できるメッセージです。今後どのような広告キャンペーンが展開されるか、注目していきたいと思います。

出典:PR TIMES|東日本旅客鉄道株式会『JR東日本「大人の休日倶楽部」の新シリーズ広告を展開します』(2025年3月12日) https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001095.000017557.html

ここまで「令和シニア」について5つの視点で解説しましたが、事例でご紹介した旅行ひとつを取っても、

・しごと×旅

・推し旅

・ひとり旅

・夫婦旅

と、楽しみ方が多様化している状況です。

これは、

・仕事への向き合い方

・社会や人とのつながり方

・お金の価値観

などにおいても同様で、柔軟性と自立性を併せ持った新しいシニア像=「令和シニア」が、これからのシニアマーケティング戦略を考える上で、重要な視点になるはずです。

最後までお読みいただきありがとうございます。当コラムの内容に興味がある方は、より詳細に解説した「シニアマーケティング新常識ガイド」をダウンロードして、シニアビジネスのヒントにしていただければ幸いです。

シニアマーケティング新常識ガイドを シニアマーケティングのサポートを

ご覧になりたい方はこちらから 当社に希望される方は、こちらから