こんにちは、ジェイアール東日本企画「キクコト」編集部です。

今回のテーマは「プレシニアの特徴とマーケティングのポイント」です。

現代の日本社会において、プレシニア層は、ますます注目すべき市場となっています。シニア世代に差し掛かる前のこの世代は、社会や生活環境の変化に伴い、独自の価値観や消費行動が見られます。

本記事では、プレシニア世代の特徴や市場規模、そしてマーケティングにおけるアプローチ方法について詳しく解説します。企業のマーケターとして、どのようにプレシニア層に向けて効果的な戦略を立てるべきか、そのヒントを掴んでいただける内容となっています。

1. プレシニアとは

プレシニアの定義

プレシニアとは、一般的に50歳から64歳の年齢層を指します。明確な法的基準があるわけではないので使われるシーンによって若干指し示す年齢が変わるケースもありますが、いずれの場合も「シニア世代に移行する手前の世代」を指します。

世界保健機関(WHO)や厚生労働省が65歳以上を「高齢者」と定義していることから、最近ではこの65歳以上をシニアと捉えるケースが多いため、本コラムではその手前の50歳から64歳をプレシニアと定義します。

プレシニアの市場規模

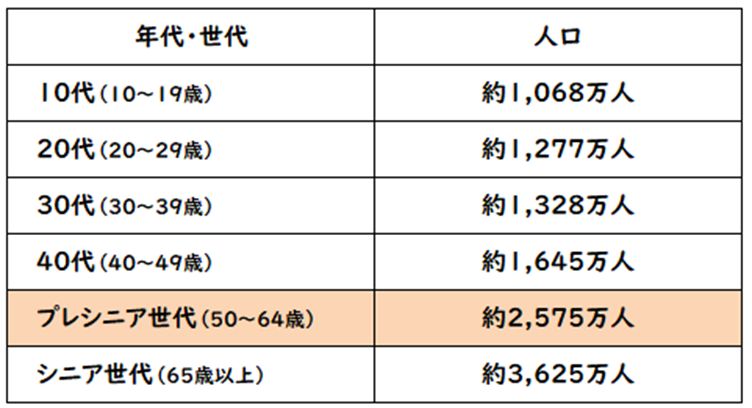

プレシニアを50歳から64歳としたとき、その人口は約2,575万人です。この数は全人口の約21%にのぼり、その他の年代を大きく上回ります。

超高齢社会の象徴であるシニア世代(約3,625万人)と比較しても7割強のボリュームを誇るたいへん大きな市場であることがわかります。

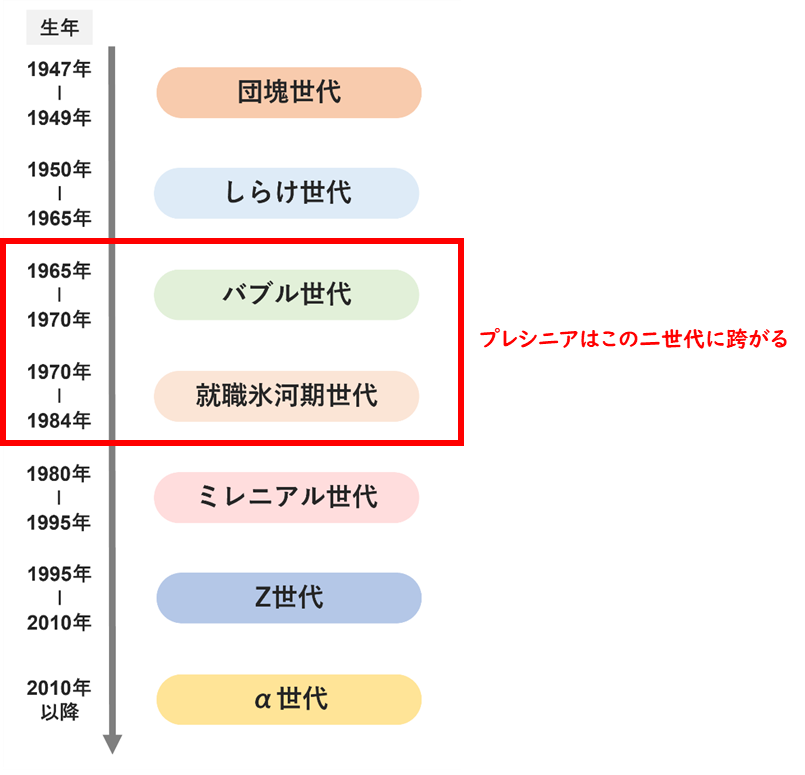

プレシニアは、なに世代?

最近の若年層を「Z世代」「α世代」と呼ぶように、プレシニアはなに世代に属するのでしょうか。

バブル世代(1965~1970年生まれ)

日本がバブル期の真っ只中であった1980年代後半に社会人として働き、バブルという好景気、そしてその終わりを経験している世代です。

バブルの絶頂と崩壊を経験し、消費することの喜びと人生のはかなさの両方を知っているため、「人生を楽しみたい」「一度きりの人生に悔いを残したくない」という価値観を持っている方が多いと言われています。

就職氷河期世代(1970~1984年生まれ)

バブル崩壊後、景気の悪化により就職が難しくなった時期に就職活動を行った世代。世代前半は団塊ジュニア世代と呼ばれることもあります。

社会環境が不安定な時代を過ごしたことで、将来への不安を取り除くために、貯金や節約を好む人が多い傾向があります。

★合わせて読みたい

各世代の特徴については、こちらのコラムでも詳しく解説しています↓

2. プレシニアの特徴

ここからは、さらに詳しくプレシニアの特徴を見ていきましょう。

プレシニアはあと10年程で大部分がシニア世代に含まれる世代ではありますが、「今のシニア」と「10年後のシニア(=プレシニア)」では消費の意識や傾向が大きく違います。プレシニアを単純に「シニア予備軍」と考えてしまわずに、その特徴をきちんと捉える必要があります。

ここではプレシニアが持つ価値観や消費行動の特徴を4つご紹介します。

2-1. ライフステージの変化に伴う不安

プレシニアは、人生の大きな転換を迎える世代です。この時期には、子育ての終了や定年退職を意識することが多く、さまざまな不安が生じることがあります。以下に、プレシニア世代が抱える主な不安について説明します。

●子供の成長・手離れ

この世代の多くは、子育てが一段落し、子どもが独立する時期を迎えます。子どもが家を出て独立することで、親としての役割が減少し、孤独感や喪失感が生じる傾向にあります。特に、子育てに多くの時間とエネルギーを注いできた親にとって、この変化は大きな心理的負担となる場合もあります。こうした心情を、ヒナが巣立った後の巣に例えて「空の巣症候群」と呼ぶこともあります。

●定年退職を意識

厚生労働省の調査によると、令和4年時点で72.3%の企業が定年退職年齢を60歳としています。そのため多くのプレシニアが定年退職を意識するタイミングに掛かります。

・経済的な不安

退職後の収入減少は大きな不安要因です。2019年に「老後2,000万円問題」が大きく話題になったように、老後の備えに不安を持つ人は多いようです。投資信託協会の調査によると、シニア層(60~70代)よりもプレシニア層(50代)の方がより「公的年金や退職金に不安感を持っている」という結果が出ています。

・社会的な役割の喪失や交友関係への不安

特に仕事を生きがいとしてきた人にとっては、職場での役割や社会的な地位を失うことに対する不安が強い傾向にあります。また今の交友関係は会社の人のみという人も少なくなく、退職後の交友関係を心配したり、孤独感を感じる人も多いようです。

出典:

令和4年就労条件総合調査_概況|厚生労働省

投資信託に関するアンケート調査報告書-2022年|一般社団法人投資信託協会

2-2. 健康・美容への関心の高まり

プレシニア世代は、体の衰えを感じ始めるため、健康管理や美容に対する関心が高まります。

●健康への関心

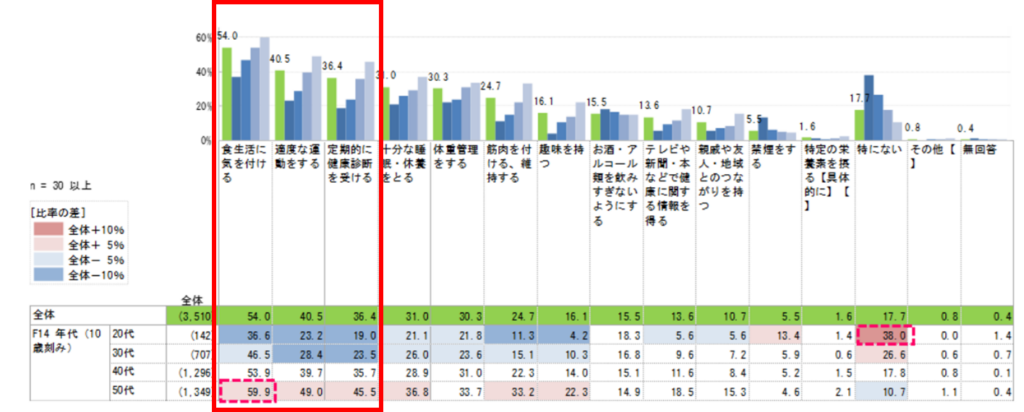

日本生活協同組合連合会が実施した「老後」への意識調査によると、健康のために現在気を付けていることという質問に対して「食生活に気を付ける」「適度な運動をする」「定期的に健康診断を受ける」などの項目で50代は他の年代よりも高い結果を示しました。

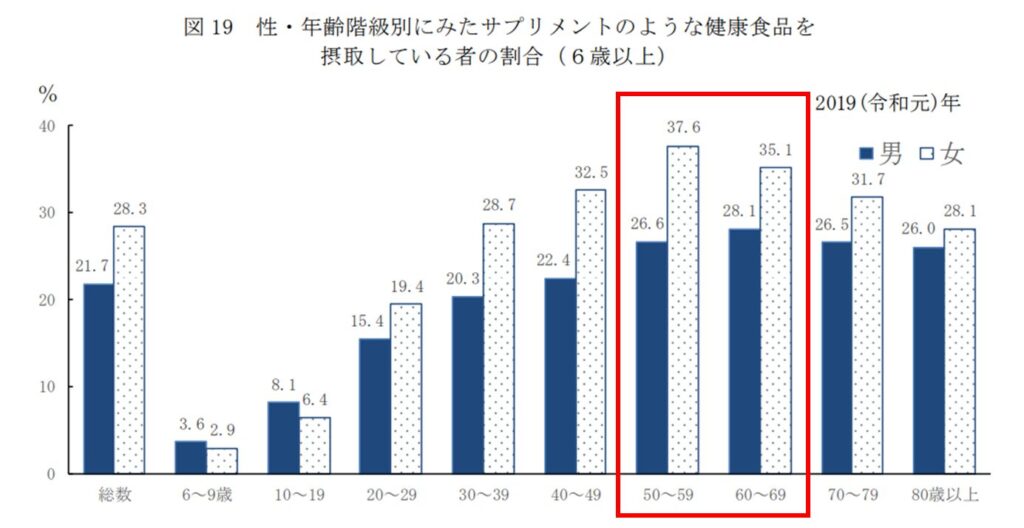

また厚生労働省の「2019年 国民生活基礎調査」では、男女ともに50~60代が最もサプリメントのような健康食品の摂取率が高いという結果も出ています。

このように、健康意識の高まりに伴い、食品や運動、健診など健康に関わる消費も高まる傾向が伺えます。

●美容への関心

プレシニア世代は、白髪やシワなどの症状を感じる人の割合が高く、それに伴って美容への意識も高まります。特に女性は美容に対して積極的な姿勢を持っており、エイジングケアや美容医療に対する関心も高いです。例えば、50代女性の多くが「若々しさを保ちたい」という願望を持っており、美容医療や化粧品に対する投資を惜しまない傾向があります。

2-3. 自己投資に重点を置いた消費行動

プレシニア世代は、消費行動において自己投資に重点を置く傾向が強く、特に趣味や学びに対する支出が増加しています。

●趣味への投資

プレシニア世代は、子育てが一段落し、時間的・経済的な余裕が生まれることで、趣味に対する投資が増加します。例えば、旅行や趣味のための道具などに積極的に投資する傾向があります。

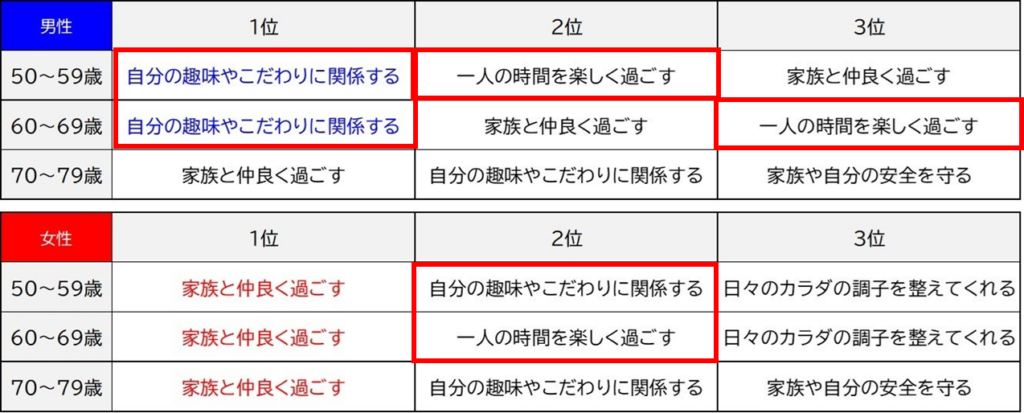

ADKマーケティング・ソリューションズの「ADK生活者総合調査2024」によると、特に男性において自分自身の趣味やこだわりに消費の優先度が傾いていることがわかります。

▼お金をかけている(かけたい)商品やサービス

●学びへの投資

プレシニア世代は、自己啓発や新しいスキルの習得にも意欲的です。オンライン講座やセミナーへの参加が増えており、学びに対する投資が顕著です。

総務省の調査によると、50歳以上の「学習・自己啓発・訓練」を行った人の数が増加していることが示されています。特に、趣味やキャリアアップのための学びに対する関心が高まっています。

2-4. デジタルリテラシーが高い

プレシニア世代は、デジタルリテラシーが高いことも特徴の一つです。

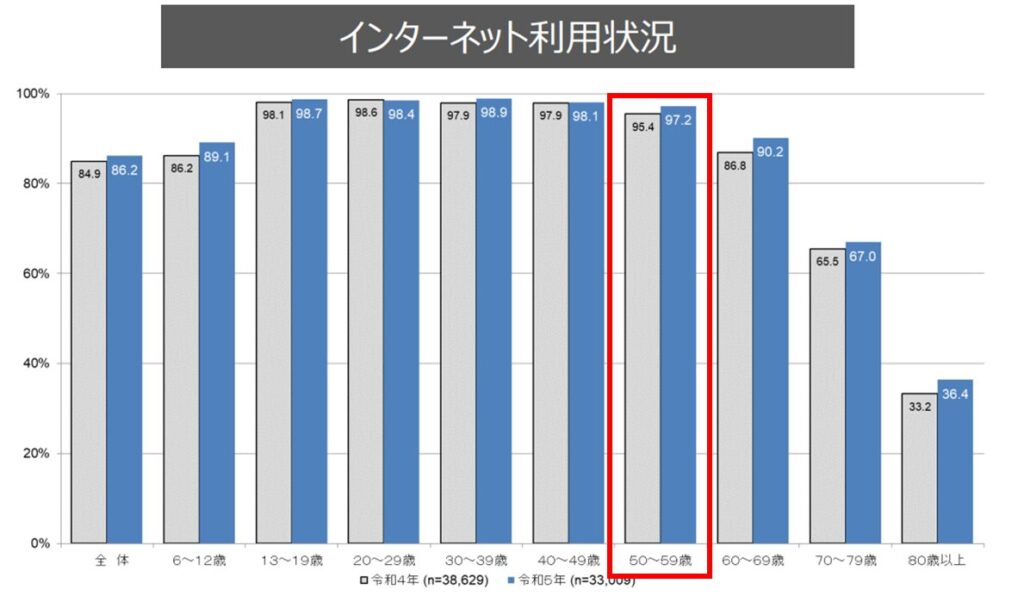

●デジタルデバイスの普及

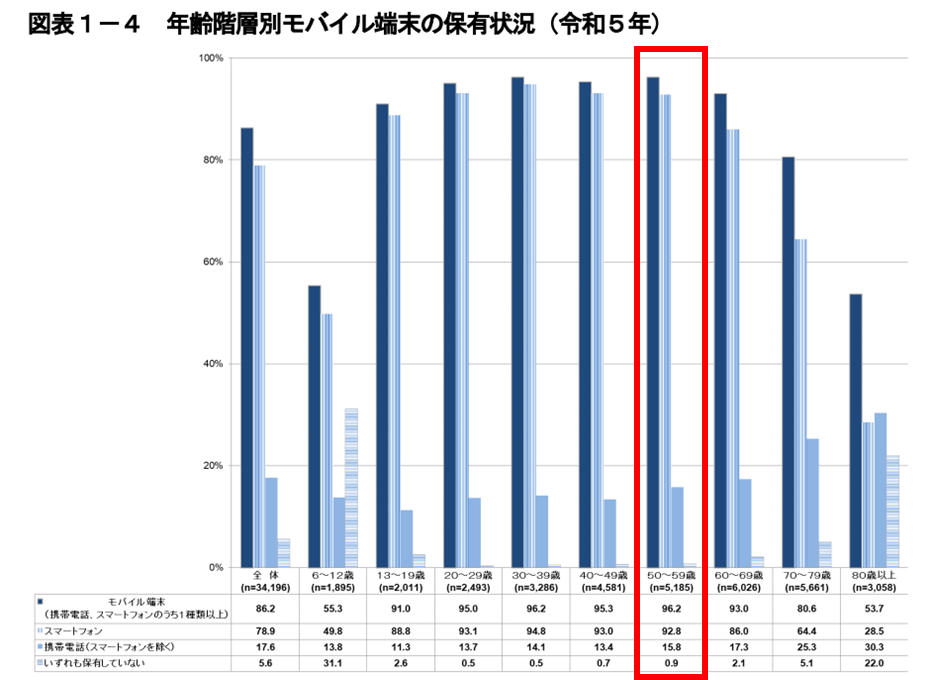

プレシニア世代は、デジタルツールの普及期に働き盛りを迎えたため、一定のITスキルを持つ人が多いです。総務省の「令和5年 通信利用動向調査」によると、50代のインターネット利用率は97.2%と非常に高く、スマートフォンの保有率も92.8%に達しています。これにより、プレシニア世代は日常的にインターネットを利用し、情報収集やコミュニケーションを行っています。

●SNSの利用

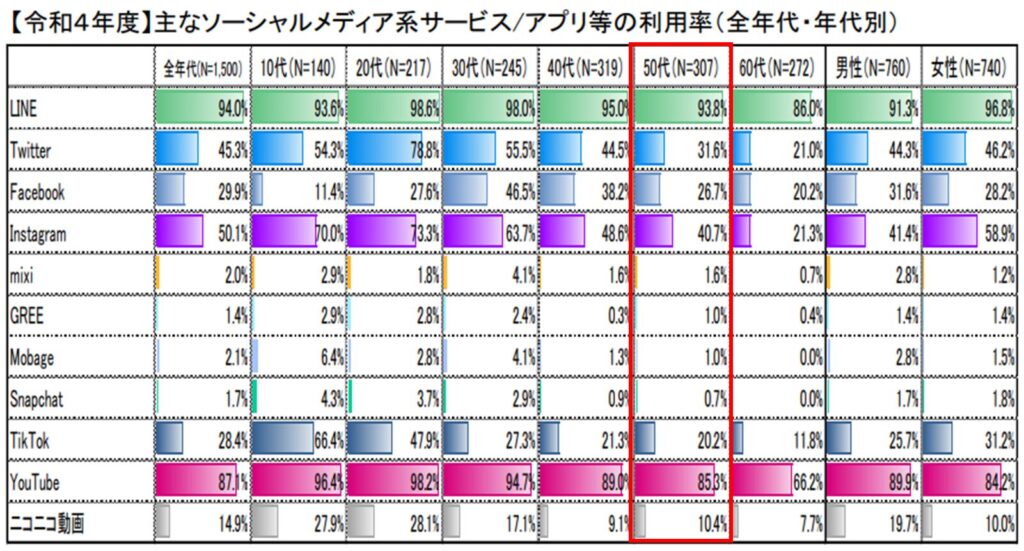

プレシニア世代は、SNSの利用率も高いです。総務省「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」によると、50代のSNS利用率は非常に高く、特にLINEの利用率が93.8%と圧倒的です。また、YouTubeやInstagramも広く利用されており、動画コンテンツや写真の共有を通じて、家族や友人とのコミュニケーションを楽しんでいることが想像できます。

3. プレシニアをターゲットにしたマーケティングのポイント

こういった特徴・消費傾向を持つプレシニアに対しては、どのようにアプローチするのが効果的でしょうか。

関心事や不安に応じたアプローチ

前章で解説した、健康や美容への関心、趣味や学びへの投資など、プレシニアの関心事をフックにアプローチすることが重要です。例えば、健康を切り口に商品のポイントを訴求したり、健康維持に役立つインセンティブを付けたプロモーションを行うといった手法です。

また「不安解消」は消費に繋がりやすいモチベーションです。将来に向けた安心感を提供できるサービスや、前向きな生活をサポートするメッセージがターゲットに響きやすいので、そういった要素をプロモーションに反映していくことも有効です。

デジタルメディアとアナログメディアのハイブリッド利用

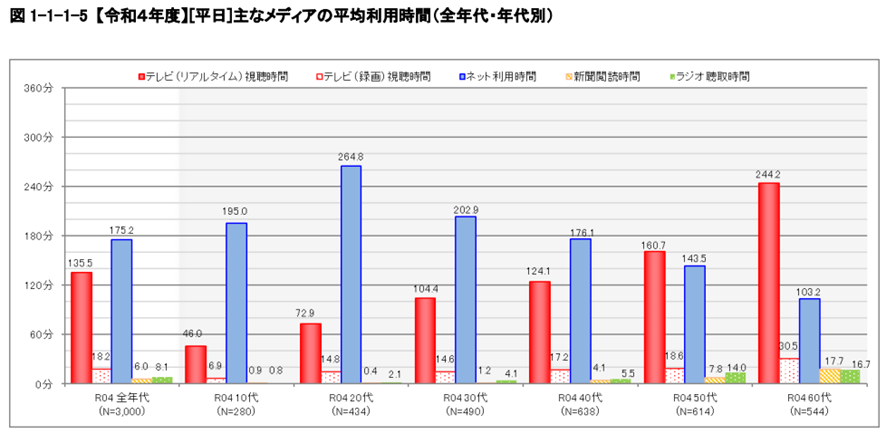

先述のようにプレシニアはデジタルリテラシーが高く、デジタルメディアの利用が増えている一方で、アナログメディアも依然として重要な役割を果たしています。

総務省の「情報通信メディアの利用時間と情報行動に関する調査」によると、主なメディアの平均利用時間において50代と60代(≒プレシニア)だけが、テレビ(リアルタイム)視聴時間が最も長く、インターネット利用時間を上回っています。

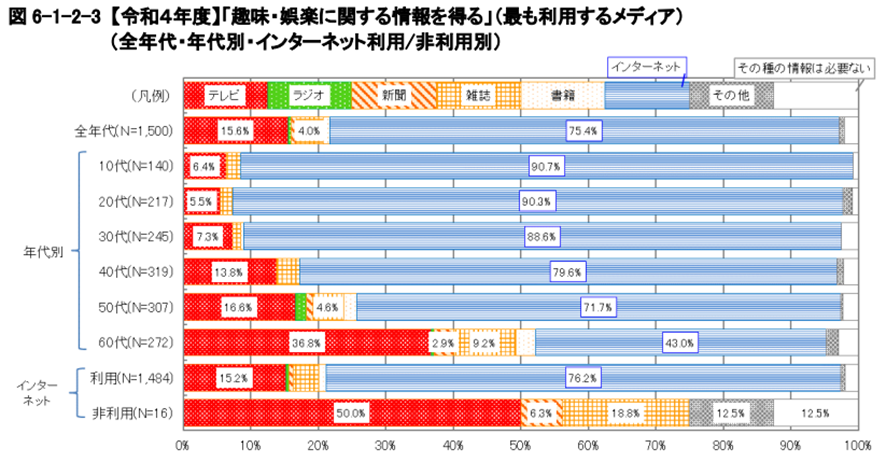

また「趣味・娯楽に関する情報を得る」際に最も利用するメディアを見ると、すべての年代でトップはインターネットですが、60代ではアナログメディアが全体の50%を超えている点が大きな特徴です。

さらに50代・60代共にインターネット、テレビに次いで雑誌の割合が高く、趣味・娯楽分野においては今なお雑誌も一定の存在感を持つことがわかります。

さらに50代以上では新聞やラジオも一定の利用率を保っています。50代の多くが新聞やラジオを信頼しており、特に重要な情報を得る際にはこれらのアナログメディアを利用する傾向があります。

このようにプレシニア世代は、デジタルメディアとアナログメディアの両方をバランスよく利用しています。デジタルメディアの利便性を享受しつつ、アナログメディアの信頼性や親しみやすさも重視しているのです。このため、マーケティング戦略を立てる際には、デジタルとアナログ両方のメディアを活用することが、他の世代以上に効果的です。

4. プレシニアへのアプローチにおすすめのメディア

ここまでのポイントを踏まえて、デジタル×アナログの両方からアプローチできるプレシニア向けのメディアを一つご紹介します。

デジタルとアナログ両方からアプローチ:「大人の休日倶楽部」×JRE Ads

➀【国内最大級のシニア・プレシニア会員組織「大人の休日倶楽部」会員誌広告】と➁【JR東日本が保有する顧客データを活用したWeb広告「JRE Ads」】を掛け合わせて効率的なプレシニアアプローチが可能な広告パッケージメニューです。

➀「大人の休日倶楽部」会員誌広告

「大人の休日倶楽部」は、50 歳からの「旅」と「暮らし」を応援する JR 東日本の旅行会員組織で、累計約290万人のシニア・プレシニア会員を有するサービスです。そして会員向けに月に 1 回発刊されているのが「大人の休日倶楽部」会員誌。月間発行部数 約113 万部のこの会員誌に広告を掲載することが可能です。

アクティブなシニア・プレシニア世代100万人以上にアプローチできるというだけでも魅力的な広告メディアだと思いますが、さらに注目のポイントが広告影響度です。会員向けに行ったアンケートによると、会員誌に掲載されている広告に対して行動を起こしたことがある会員は約50%と、非常に高い反応率を示しています。

➁JRE Ads

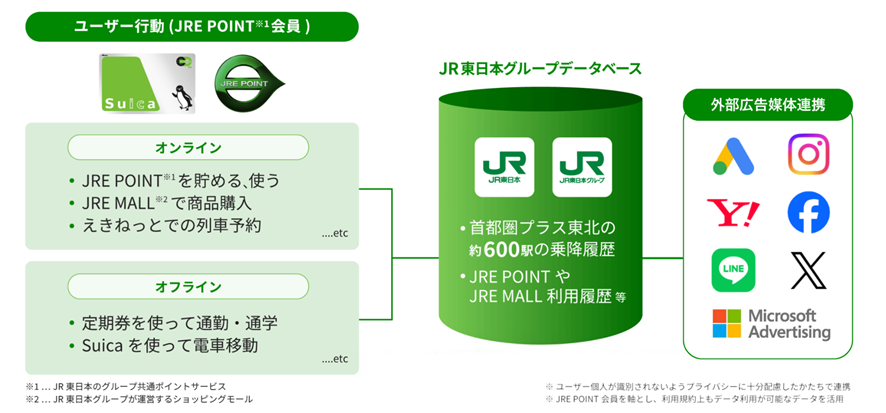

JR東日本グループが保有する、移動や購買などのユーザーデータを運用型広告に活用できるWeb広告が「JRE Ads」です。

それぞれのWeb広告の既存セグメントと、特定の駅利用者への配信、指定の商品購入ユーザーへの配信などJR東日本グループならではのさまざまなデータによるセグメント設定を掛け合わせた、独自のターゲティングが可能です。特にSuicaの移動履歴などの確定データを基にした正確なエリアターゲティングができる点が大きな特徴です。

➀と➁を掛け合わせることで、プレシニア世代へ効率的にアプローチすることが可能です。

こちらに詳細資料をご用意しているので、ご興味がある方はぜひご覧ください。

5. まとめ:プレシニアの特徴を理解して適切なアプローチを!

プレシニア世代を単に「シニア予備軍」として捉えるのではなく、彼らが抱える独自の不安や関心を理解し、それに応じたアプローチをすることが重要です。健康や美容、趣味や学びへの投資といった価値観を軸にしたマーケティング戦略が鍵となります。さらに、デジタルとアナログメディアを組み合わせた効果的なアプローチを取ることで、プレシニア層に対する認知度や関心を高めることが可能です。企業としてこの市場をどう攻略するか、今後の戦略の参考にしていただければと思います。

本サイトの運営会社であるジェイアール東日本企画は、「大人の休日倶楽部」会員誌の企画・編集に20年以上携わっており、シニア・プレシニア世代のインサイト分析、コミュニケーション立案、クリエイティブワーク、集客についてのノウハウを蓄積しています。コラム内でご紹介した「大人の休日倶楽部×JRE Ads」以外にも、マーケティングについてのご相談があればお気軽にお問い合わせください。