こんにちは、ジェイアール東日本企画「キクコト」編集部です。

今回のテーマは「Z世代へのマーケティング・広告施策」についてです。

Z世代はデジタルネイティブとして育ち、独自の価値観と消費行動を持っています。これからの消費を担っていくZ世代の心をつかむのはどのようなマーケティング手法でしょうか?

Z世代の筆者がZ世代の特徴から、マーケティング・広告施策を考えるときのポイントや成功事例まで詳しく解説します。

ーーーーーーーーーーーーー

■Z世代への理解を深めたい

■Z世代向けにどのようなマーケティング戦略を立てようか迷っている

■Z世代に有効な広告・プロモーション手法を知りたい

ーーーーーーーーーーーーー

このような方々にとって、役立つ内容になっています。

Z世代とは?特徴と消費行動の傾向

Z世代の定義:10代~20代前半の若者世代

Z世代とは、明確な定義はありませんが、「1990年代後半から2010年代序盤」までに生まれた世代を指すことが多いです。2025年現在でいうと中学生~20代までの年齢層にあたります。「デジタルネイティブ世代」とも呼ばれスマートフォンやSNSの普及期に生まれ育った世代です。

Z世代の他にも、アルファベットで「X世代」「Y世代」と、それぞれ生まれた時期によって呼び分けられています。

そのほかの世代の特徴については、以下のコラムで詳しく解説をしています。

Z世代の特徴

Z世代は、生まれたときからデジタル環境に触れてきたからこその新しい価値観を持っています。Z世代には主に以下のような特徴があります。

①デジタルネイティブ/SNSネイティブであり、情報収集や情報発信力が高い

Z世代は、インターネット環境が整った時代に生まれ、スマートフォンなどのデジタルデバイスとともに成長しました。そのため、情報の収集・交換、商品購入、友人との交流から勉強まで、あらゆる行動をオンラインで行うことが当たり前となっています。

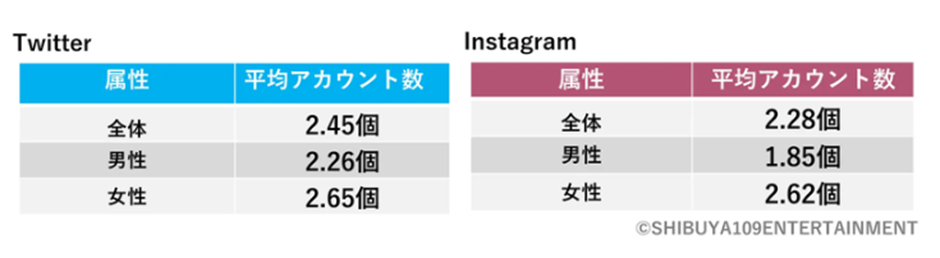

また、SNSの利用率が他世代と比べて非常に高く、目的に応じて複数のアカウントを使い分ける傾向があります。(例:友人向けの投稿用アカウントと、趣味の情報収集用アカウントを分けるなど)

以下は、2023年にSHIBUYA109 lab.が15〜24歳を対象に行った調査によるSNSのアカウント平均数です。特にTwitter(X)やInstagramでは、複数アカウントを持つZ世代が多いことが分かります。このように、SNSを駆使して素早く情報をキャッチし、発信する力が高いことが大きな特徴です。

出典:Z世代のスマホに関する意識調査 SHIBUYA109 lab.調べ https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000219.000033586.html

②多様性や個性(自分らしさ)を重視する

SNSの普及により自己表現の場が増え、価値観が多様化した時代に育ったZ世代は、「多様性」や「自分らしさ」を大切にする傾向があります。それぞれが異なる選択をすることが当たり前と考えられており、商品を選ぶ際にも「自分らしさを表現できるかどうか」を重視します。

実際に、電通デジタルの調査によると、Z世代の55.0%が「自分がどのような商品・サービスを利用しているかは、自分らしさを表現する上で重要だと思う」と回答しています。

出典:電通デジタル「デジタルネイティブ世代の消費・価値観調査 ’21」 https://www.dentsudigital.co.jp/news/release/services/2022-0119-001225

③タイパ・コスパ意識が強い現実主義

Z世代は「時間」と「お金」を無駄にしない現実主義的な価値観を持っています。

例えば動画を視聴する際は、情報を効率的に得るために倍速で視聴し、15〜60秒程度のショート動画を好む傾向があります。また、CDを購入したり映画館に行ったりするよりも、定額制のサブスクリプションサービスを利用する傾向が強く、商品を購入する際には徹底的にリサーチを行い、比較検討を重ねた上で選択することが多いです。

選択肢が多い時代に生まれたからこそ、コストパフォーマンス(コスパ)とタイムパフォーマンス(タイパ)を重視し、合理的に判断することが特徴的です。

④体験価値や経験を重視する

デジタル上での情報収集や発信に長けたZ世代ですが、その一方で「リアルな場での体験」を強く求める傾向があります。

特に、

・二度と同じ体験ができない “非再現性”

・不特定多数の人と感動を共有できる “参加性”

・自分が場の盛り上がりに貢献していると実感できる “貢献性”

といった要素を持つ体験に惹かれやすい特徴があります。

ワールドカップなどの国際スポーツ大会や、ライブ・フェスといった音楽イベントはその代表例です。

こうした背景から、Z世代はイベントに対して高い体験価値を求める傾向が強く、特に「推し活」を行う層では、思い出として残る体験に積極的にお金を使うことが多くなっています。

⑤社会問題に対しての関心が強い

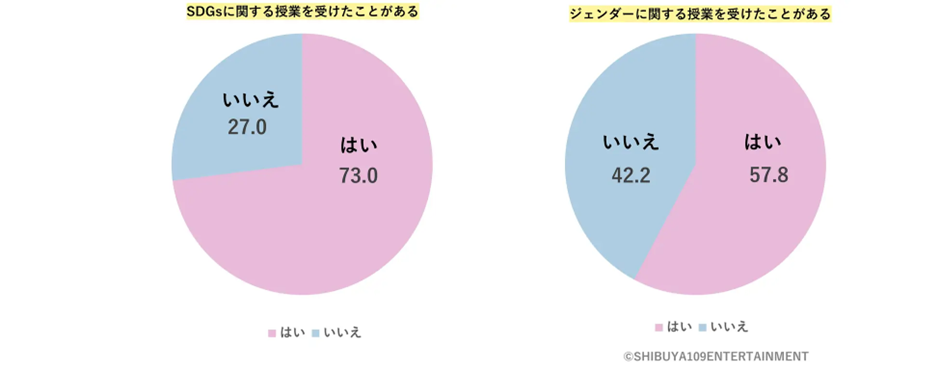

環境問題やジェンダー平等など、社会課題への意識が高いのも特徴の一つです。

学校でもジェンダーや多様性・環境問題などの教育が行われていることや、SNSを通じて世界の動きをキャッチしており企業の取り組みにも敏感です。社会課題に対しての姿勢に共感できるブランドを応援し、意義のある消費を重要視する傾向にあります。

2024年にSHIBUYA109 lab.が行った調査によると、Z世代で「SDGsに関する授業を受けたことがある」人は73%、「ジェンダーに関する授業を受けたことがある人」は57.8%となっており、Z世代の多くが社会問題に関する授業を学校で受けていることがわかります。

出典:Z世代のジェンダー・多様性に関する意識調査(SHIBUYA109 lab.調べ)https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000295.000033586.html

他の世代との違い:時代とともに変化する消費の価値観

「X世代」「Y世代」「Z世代」は、育ってきた時代背景や生活環境によってさまざまな違いがあります。マーケティング目線で考えるうえで、“消費”に対する価値観の違いについてご紹介します。

■X世代

高度経済成長期やバブルの時期、経済的に日本が大きく成長する時代で育った世代です。

戦後の物資流通とともに裕福な家庭が増え、希少な所有物に価値を見出す「モノ消費」が広がりました。カラーテレビ、クーラー、自動車は「新・三種の神器」とされ、所有がステータスでした。

■Y世代

全国的に物が行き渡り、「新・三種の神器」も一般家庭に普及する時代に。持ち物の差が少ない環境で育ったY世代は、所有より体験に価値を見出す「コト消費」へ移行しました。例えば、自動車を持つことよりも、自動車で行く旅行やアクティビティなどに消費の重きを置きます。

■Z世代

Z世代の誕生時にはモノの品質が向上し、体験の差もなくなってきていました。同時に、環境問題やダイバーシティといった社会課題への関心が高まってきています。

そのような影響で、Z世代は体験より社会貢献を重視する「イミ消費」を行う傾向にあります。例えば、自動車選びでは環境負荷の低さを基準にする傾向があります。

「X世代」「Y世代」「Z世代」の消費の価値観についてご紹介しましたが、これらはあくまで傾向にすぎず、その世代の人が全員このような価値観というわけではありません。Z世代に対するマーケティングを考える際には、世代でひとくくりにせず、ターゲット像を具体的にして分析することが重要です。

Z世代マーケティングが注目される理由

近年、マーケティングにおいてZ世代が注目されるようになったのには、大きくふたつの理由があります。

理由1:高齢化によるZ世代の市場価値の変化

日本のマーケティングでは、これまでは人口が多く、消費力の高い「アクティブシニア」として団塊の世代が重要視されてきました。しかし、この世代が75歳以上の後期高齢者となり、消費力が低下することで、市場の構造が変化しつつあります。

今後の市場では、現時点の人口の母数の多さではなく、長期的に消費を担う若い世代が重視されます。そのため、企業はこれからの消費の中心となるZ世代に注目し始めています。

理由2:デジタルネイティブの情報拡散力

最近ではSNS上で爆発的に拡散され「バズ」ることで、SNSだけでなくTVなどのメディアでも取り上げられ全国・全世代を巻き込んだ社会現象となることが増えてきています。この「バズ」の中心にいるのが、Z世代です。

Z世代は生まれた頃からデジタル環境に親しみ、TwitterやTikTokなど「情報発信」を前提としたSNSを活用してきて情報拡散力が非常に高い存在です。そのため、企業は商品の認知拡大のために、Z世代の関心を引く戦略を重視するようになっています。

Z世代マーケティングにおすすめの手法

Z世代に向けたマーケティングでは、企業主体の従来の広告ではなく、「共感・体験」を重視した手法が求められます。Z世代の価値観に寄り添い、リアルな情報を提供することや「共に楽しむ」ことができる手法を4つ紹介します。

①SNSを活用した参加型キャンペーン

Z世代のユーザーは、SNSでの情報発信も積極的であり、商品・サービスの購入時にSNSでレビューや口コミを参考にしています。Z世代マーケティングにおいて、このプラットフォームを活かすことは欠かせません。しかし、単に広告やキャンペーン告知を流すだけではなく、ユーザー自身が参加し、情報発信できる仕組みを作ることが重要です。

【具体的な手法】

■ハッシュタグキャンペーン

例:ブランド独自のハッシュタグを設定し、投稿を促す(商品名やブランド名、キャンペーン名のハッシュタグ)。

■UGC(ユーザー生成コンテンツ)の活用

例:ユーザーが作成した写真や動画を公式アカウントで紹介。

■リワード付きのSNSキャンペーン

例:フォローや投稿、拡散で特典がもらえるキャンペーン。

UGCを用いた施策については、以下のコラムでも詳しく紹介しています。

②インフルエンサーの活用

Z世代は、テレビCMなど企業発の広告より、リアルな口コミやSNS上での体験談を重視します。そこで有効なのが、インフルエンサー(KOL:Key Opinion Leader)の活用です。

ターゲットに人気のインフルエンサーを起用することで、自然に商品やブランドをPRすることができます。

【成功のポイント】

■ターゲットに合ったインフルエンサーの選定

例:美容商品なら美容系YouTuber、ガジェットならテック系インフルエンサー。

■PR投稿ではなく、自然なストーリー仕立てに

例:「この商品が生活にどう役立つか?」を消費者目線でリアルに伝える。

■インフルエンサーと長期的な関係を築く

例:特にファンが多いインフルエンサーの場合は単発のPRではなく、継続的なコラボで信頼を深める。

インフルエンサーを活用する際に気を付けたいのが、ステルスマーケティング(ステマ)規制です。2023年10月からステルスマーケティングが景品表示法違反に該当するようになり、企業から報酬を受け取っているにもかかわらず広告であることを明記しない場合、法的に問題となります。インフルエンサーマーケティングを行う際は、適切な表記を徹底し、消費者に誤解を与えないよう注意が必要です。

③推し活マーケティング

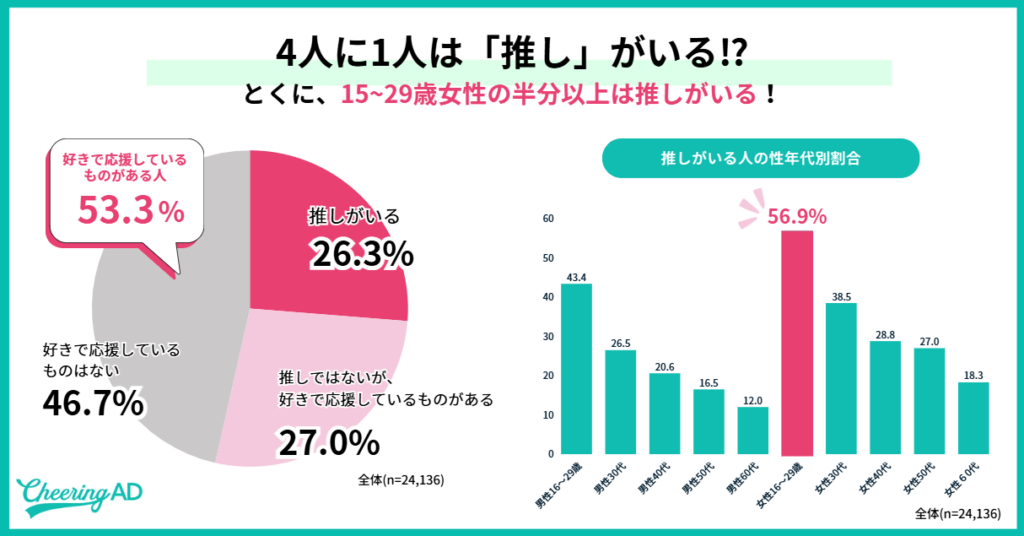

推し活マーケティングとは、タレントやキャラクター、商品などを応援する活動「推し活」の熱量を活かし、自社商品やサービスの売上拡大を図るマーケティング手法です。Z世代はほかの世代に比べて「推し」がいる人が多く、「推しがいること」はアイデンティティの1つとして当たり前となっています。

当社、ジェイアール東日本企画のCheering ADが行った調査では15~29歳のZ世代女性は半数以上(56.9%)が推しがいると回答しています。

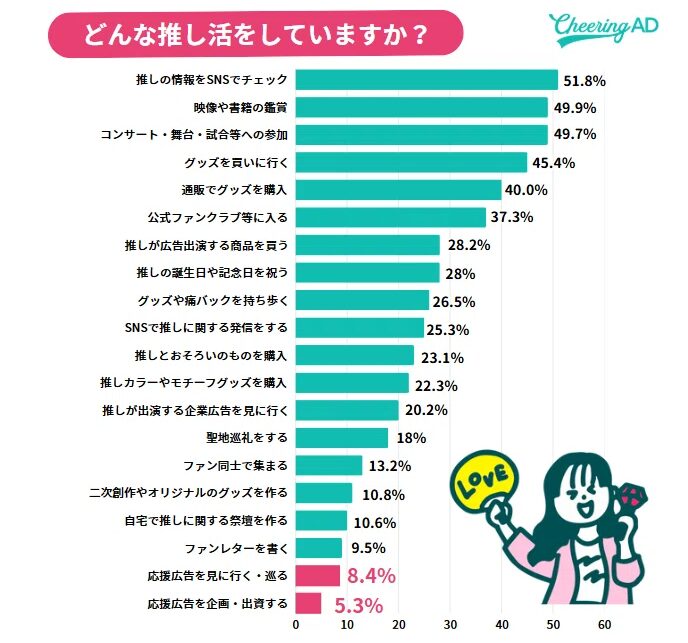

行ったことがある「推し活」の内容は、「推しが広告出演する商品を購入する」人は28.2%、「推しが出演する企業広告を見に行く」人は20.2%で、これはSNSでの発信やグッズを持ち歩くことと同じくらいメジャーな推し活です。このように、推し活を行うファンが多いアイドルやコンテンツとのコラボや、自社や商品を推しとして好きになってもらうことは売り上げや情報拡散につながります。

【具体的な手法】

■タイアップ・コラボレーション

例:人気アーティスト・アニメ・ゲームとコラボした限定商品やイベントを展開。

■「推し活がしやすい」環境を提供

例:カフェや店舗で推し活イベントを実施(推しカラーのドリンク販売や撮影スポットの設置)や、企業・商品推しのファンを作るために自社オリジナルグッズの発売を行うなど。

推し活マーケティングについて、さらに詳しく知りたい方は以下のコラムをご覧ください。

④体験型の広告・プロモーション

Z世代は、受動的に広告を見るのではなく、自ら体験できるコンテンツを好む傾向があります。オンライン・オフライン問わず体験や参加ができるようなプロモーションを行いましょう。

【成功のポイント】

■ポップアップストアや限定イベントの開催

例:SNS映えするフォトブースの設置や、自分だけのオリジナル商品を作ることができるイベントなど

■AR/VR技術を活用した体験

例:ARアプリでコスメや眼鏡を試すことができるなど

■体験型/参加型の広告

例:ユーザーのコメントが交通広告に掲載される、ピールオフで商品を持ち帰ることができる広告など

体験型広告については以下のコラムにて紹介しています。

Z世代マーケティングの成功事例

【マロッシュ】インフルエンサー×UGCの活性化

カンロは、Z世代をターゲットにした新感覚のグミ「マロッシュ」のプロモーションで、インフルエンサーとUGCを活用し、大きな注目を集めました。

TikTokを中心に、人気インフルエンサーが15秒のオリジナル音源に合わせて、楽しそうにマロッシュを食べる様子を投稿。「15秒でマシュマロになるグミ?」というキャッチコピーとともに発信し、ユーザーを実際に試してみたいという気持ちにさせてSNSから店頭での購買へとつなげました。

さらに、キャッチーな音源やTikTokでまねがしやすい振付を提供することで、一般ユーザーもインフルエンサーの真似をして投稿を行うUGCが生まれやすい環境を作っていました。このインフルエンサーの投稿とUGCが話題となり、発売開始から4か月の売り上げは販売計画比300%を超える結果となりました。

■参考

不思議な食感が話題のマロッシュから新味が登場! カンロ 「マロッシュ りんごソーダ味」新発売:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000238.000041274.html

Marosh マロッシュ ブランドサイト:https://kanro.jp/pages/marosh?srsltid=AfmBOop34csDUDTngf-FXKXUS51THAJ0ReFTzfox2Oahf9JqspxnGtEd

【たべっこどうぶつ】推し活マーケティング×体験プロモーション

ギンビスは2019年、動物の型をしたクッキーのロングセラー商品「たべっ子どうぶつ」の動物たちを、カプセルトイにして発売。この施策はSNS上で話題となり、それまでの顧客ではなかった10代・20代のZ世代に認知される商品になりました。商品パッケージの一部だった動物たちがトイになることで、キャラクターとして愛され、「推される存在」へと変化させることでZ世代マーケティングに成功した事例です。

現在は、ギンビスはグッズ販売にとどまらず、イベント開催や期間限定のカフェを開催しています。SNS映えするフォトスポットや商品を用意することで、「たべっ子どうぶつ」推しのファン以外のZ世代からも注目を集めています。

【Amazon Music】推し活マーケティング×体験型OOH

Amazon Musicは、TVアニメ【推しの子】の「アイ」と鈴木愛理さんを起用し、二人のチェキ風カードを配布するピールオフ広告を展開しました。推し活を行うZ世代のファンも多い2人を起用し、チェキ風というファンが喜ぶデザインで、「ファン心」をくすぐり、多くの人がピールオフ広告に参加しました。

ピールオフのような参加型の広告は、実際に体験をしたことで印象にも残りやすく、参加したことをSNSに投稿する人も多いため拡散効果も期待できます。

さらにこのプロモーションでは、「もう聞いた?」をキャッチコピーとして、広告に出演する鈴木愛理さんが好きなアーティストについて語るTVCMも、「自分らしさ」の一つとして推しを発信したいZ世代に共感される内容となっていました。

■参考

Amazon Music、“アイドルが憧れるアイドル”「鈴木愛理」と TVアニメ「【推しの子】」の伝説的アイドル「アイ」の夢の共演による「もう聞いた?」シリーズの新たなブランドキャンペーンを開始 :https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001767.000004612.html

Z世代に届くメディアは?Z世代=WEB広告ではない⁉

Z世代へのリーチ率が最も高い広告メディアは「交通広告」

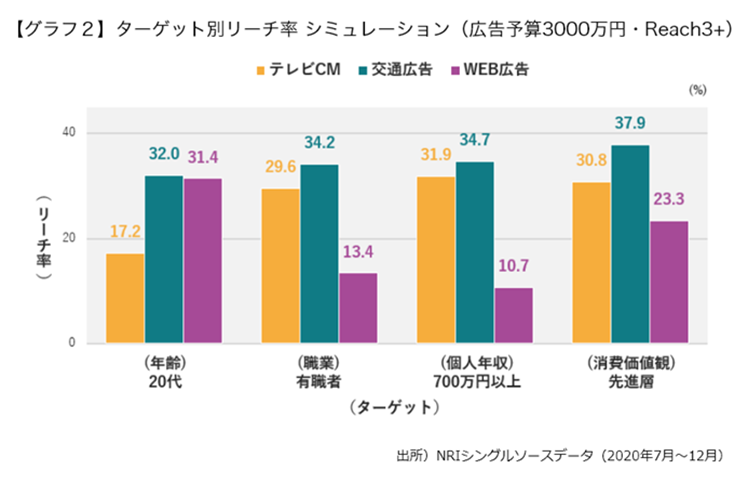

では、実際に広告を出すとなったとき、Z世代に届きやすいのはどの広告メディア・媒体でしょうか?TV離れが進んでいるZ世代に対しては、SNS施策との親和性からWEBメディアでの出稿がもっとも効果的と考える方が多いのではないでしょうか?

当社 ジェイアール東日本企画と野村総合研究所が共同で行った研究結果では、「テレビCM」「交通広告」「Web広告」のうち、20代へのリーチ率が最も高かったのは「交通広告」でした。

出典:ジェイアール東日本企画と野村総合研究所が共同で交通広告の価値研究を実施

WEB広告は嫌悪感を抱きやすい

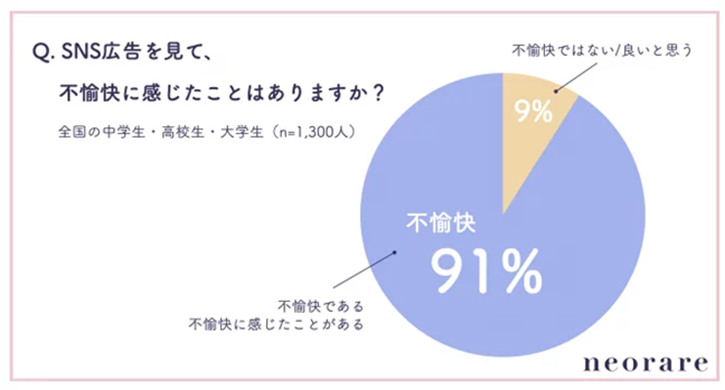

Z世代はよく「広告が嫌い」だと言われることがあります。特に、動画視聴サービスの前、途中に流れる広告や、何度も表示されるSNS広告に嫌悪感を抱いているイメージが強いと思います。

実際に株式会社seamint.がZ世代に当たる全国の中学・高校・大学生に絞って行ったSNS広告に関する調査では、実に9割の回答者が「SNS広告を見て、不愉快である・不愉快に感じたことがある」と回答しています。

出典:【91%が不愉快と回答】どんどん過激になっていくSNS広告

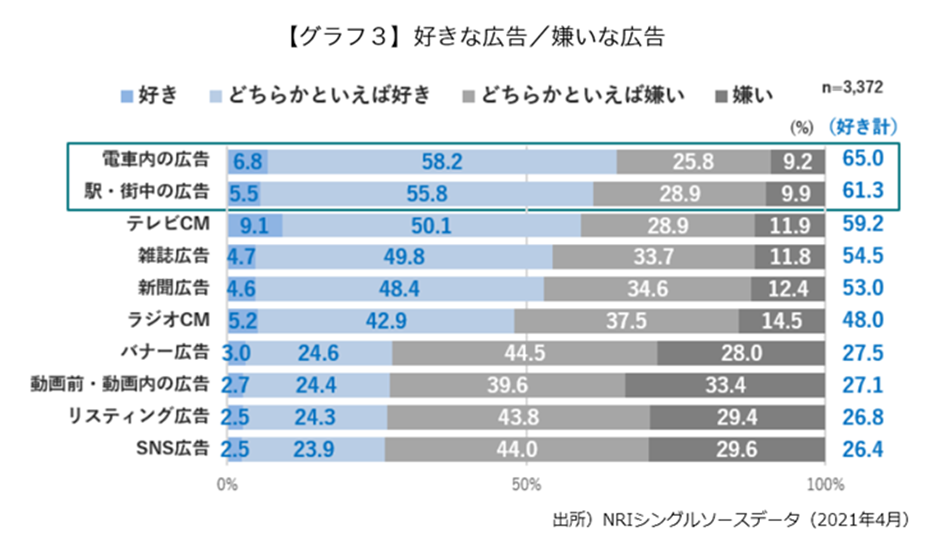

また、広告メディア・媒体ごとの好意度の調査を行ったところ、動画前・動画内の広告とSNS広告は「嫌い」と回答した人がそれぞれ7割を超える結果となりました。それに対して、生活者の選ぶ「好きな広告」のトップは交通広告で、約3人に2人が「好き」と回答していました。

出典:ジェイアール東日本企画と野村総合研究所が共同で交通広告の価値研究を実施

交通広告は生活者の視界に自然に入ってくるものの、広告を見ることを強制することはなく、広告視認は自分の意志ですることができます。「自主視認」メディアだからこそ、広告に嫌悪感を抱くZ世代に対しても好意的に受け止められることができます。

しかし、「自主視認」メディアだからこそZ世代に興味を持ってもらう仕掛けが重要になります。Z世代に刺さるクリエイティブや、Z世代が推しているタレントやキャラクターとのコラボなど写真を撮りたくなる工夫を行いましょう。このような工夫をすると、SNSでユーザーの手によって自然な形で情報が拡散されることも期待できます。

また、WEB広告と違い交通広告の場合は、リーチ数や効果測定に課題があるとされていましたが、現在は新しいサービスにより解決されています。

交通広告の効果をWeb広告と同指標で可視化

「効果が見えるOOH」

当社では、交通広告の効果を可視化し分析・改善するサービス「効果が見える OOH」を提供しています。

このサービスは、延べ広告接触者数を Viewable ベースのインプレッションでリアルタイムに算出する測定方法を採用しています。Web 広告の imp 数と同様の基準で測定できるため、オフラインメディアとオンラインメディアを同じ指標で比較検討することができるようになりました。

ご興味ある方は、ぜひ、下記より資料をダウンロードください。

まとめ

Z世代は、デジタルネイティブでSNSを駆使し、多様性や個性を重視するなど、従来の世代とは異なる価値観を持つ消費者層です。そのため、Z世代マーケティングでは、企業主体の一方的な広告ではなく、「共感・体験・参加」を軸とした戦略が求められます。

さらにZ世代は、インターネットを使いこなしているからこそ日頃WEB広告に対してストレスを抱えています。

・インフルエンサーやUGCを活用した自然なプロモーション

・Z世代が興味を持つような工夫をした「自主視認性」のメディア=交通広告

・参加型のプロモーション

などの実施がおすすめです。

当社 ジェイアール東日本企画(jeki) は、JR東日本グループの広告会社として、交通広告の効果検証や、参加型の交通広告の提案などが可能です。Z世代をターゲットにしたマーケティングでお困りの場合はぜひ当社へご相談ください。

お役立ち資料

■交通広告・OOHメディアをご検討の方

「OOHメディアはじめてガイド」(全56ページ)にて、OOH・交通広告の基礎からOOHの特徴を生かした事例などをわかりやすく解説しています。こちらもぜひご参考にしてください。

■Z世代の「推し」をプロモーションに活用したい!

10~20代の推し活をするファンが多いアイドルやインフルエンサー・キャラクターなどを起用したキャンペーンをしたいとご検討の方は、ぜひこちらの資料をご覧ください。最新の「推し活」に関する調査をもとに基礎からマーケティングの活用方法まで解説しています。