こんにちは、ジェイアール東日本企画「キクコト」編集部です。

近年、「推し活マーケティング」がニュースでも取り上げられるようになってきました。2021年に「推し活」がユーキャン新語・流行語大賞にノミネートされたことで広く認知され、最近ではビジネスの分野でも活用が進んでいます。

「推し活マーケティング」と聞くと、エンタメ業界やZ世代をターゲットにした企業に限定された施策と考える方も多いかもしれません。しかし、実際には多様な企業がファンの心を捉えるために推し活マーケティングを取り入れ始めています。

このコラムでは、企業がどのように推し活マーケティングを活用しているかだけでなく、推し活が注目されている理由・成功のポイントまで詳しく解説します。ぜひ、自社で推し活マーケティングを取り入れる参考にしてください。

推し活マーケティングとは?

推し活マーケティングとは、「推し」と呼ばれる好きなタレントやキャラクター、商品などを応援する活動「推し活」の熱狂的なムーブメントを活かし、自社商品やサービスの売上拡大を図るマーケティング手法です。

ここ数年で「推し活」という言葉が広く浸透し、特にZ世代を中心に一般的な文化として根付いています。その影響で、アイドルやアニメ、音楽などのエンタメ分野だけでなく、「推しコスメ」や「推しお菓子」といった形で、商品に対しても「推し」の概念が広がりつつあります。

推し活を行うファンは非常に熱量が高く、自主的に発信や消費行動を行うため、ビジネスとして推し活マーケティングが注目され始めています。しかし、推し活マーケティングは「推しを応援したい」というファンや顧客の気持ちを尊重しないと、印象が悪くなることもあります。

「ファンはなぜ推し活をするのか?」をしっかり理解して、ビジネスに活用する必要があります。そのためにも、まずは「推し」や「推し活」についてさらに詳しく説明します。

そもそも「推し」「推し活」とは?

「推し」とは?

他人にお勧めしたいくらい好きなもののことを「推し」といいます。

「好き」よりも応援したいという強い感情があり、推しのために積極的に行動を起こすファンが多いです。

例:アイドルAさんを「好きなファン」と「推しているファン」の違い

「好き」=TVをつけてAさんが出ていればその番組を見る、SNSをフォローしている

「推し」=Aさんの出演情報をチェックして必ず番組を見る、ファンクラブに入っておりライブに行ったりグッズを購入したりする(=時間やお金を使って応援したいのが推し)

「推し活」とは?

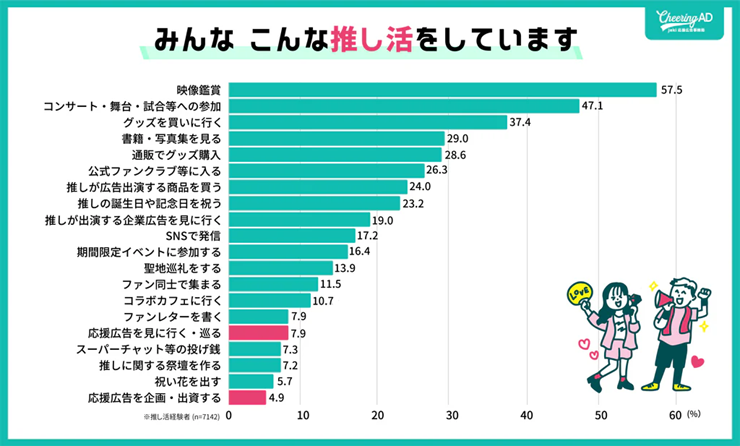

「推し活」とは、自分が特に好きなキャラクターやアーティスト、アイドルなどを応援し、その存在を他者に積極的にアピールする活動を指します。ライブやコンサート等のイベント参加、SNS上での投稿、ファングッズの購入などが典型的な推し活の例です。

推し活・応援広告調査2023/株式会社ジェイアール東日本企画 jeki応援広告事務局「Cheering AD」

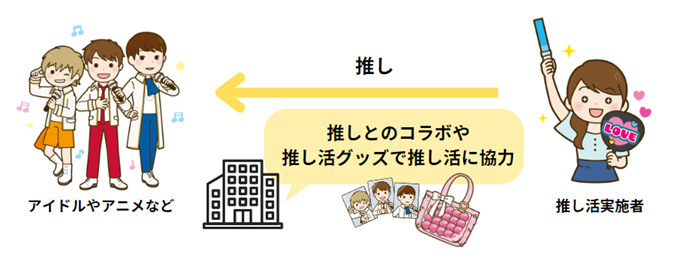

推しがコラボしている商品を購入したり、推しが出演する企業広告を見たりすることもメジャーな推し活です。推し活を行う熱量の高いファンが多いアイドルやアニメなどのコンテンツとコラボすることで、認知向上や売上向上につながります。

「推し活」をしているのはどんな人?

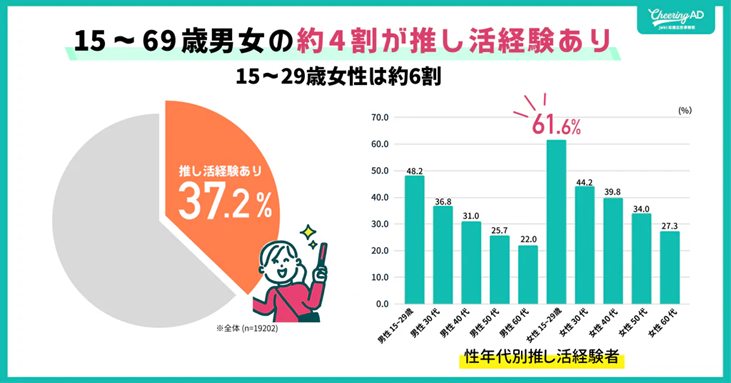

「推し活」と聞くと、10代・20代のZ世代の女性が行っているイメージがあるかと思いますが、15歳〜69歳の男女に調査を行ったところ約4割が推し活経験があることがわかりました。

「推し」という言葉がなかった頃から好きだったアーティストや俳優などを推しととらえている方も多く、男女ともに40代であっても3割以上の方が推し活実施の経験があると回答しています。推し活マーケティングは、コラボをする推し(=タレントやコンテンツ)を適切に選べば狙ったターゲット層にリーチすることも可能です。

推し活・応援広告調査2023/株式会社ジェイアール東日本企画 jeki応援広告事務局「Cheering AD」

また、最も推し活が活発なのは、イメージ通りZ世代を含む15歳〜29歳の女性で約6割が推し活経験があります。若い世代にとっては、「推し」がいることは当たり前であり、一種のアイデンティティやステータスになっています。

推し活マーケティングの取り入れ方

具体的に企業が推し活マーケティングを取り入れる方法は、主に以下の2パターンがあります。

A:「推し活」実施者をターゲットにする

推し活をするファンが多いアイドルやキャラクターとのコラボや、推し活をサポートするグッズなどを販売する手法。どのような企業でも取り入れやすい手法です。

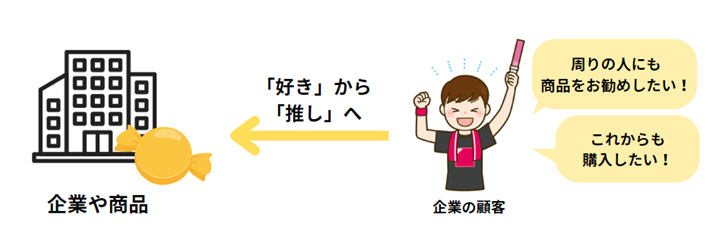

B:商品や企業を「推し」化する

顧客とのコミュニケーションを活発にしたり、企業キャラクターのグッズを販売することで「商品推し」「企業推し」のロイヤルカスタマーを増やす手法。「推し」化するには時間やコストもかかるため、長年愛される商品がある企業やマスコットキャラクターがいる企業におすすめの手法です。

推し活マーケティングのメリット

推し活マーケティングが企業にもたらすメリットは多岐にわたりますが、特に注目されている3点について説明します。

①強いエンゲージメントの創出

推し活マーケティングは、ファンの「応援したい」という強い感情的つながりを活かし、ブランドや商品への愛着を深めることで高いエンゲージメントと自発的な行動を促します。

【A】「推し活」実施者をターゲットにする場合

「推し」を起用してくれた企業や「推し活」をサポートしてくれる企業への感謝から愛情が深まりやすい。また、「推し」がおすすめしている商品は自分にとっても、単なる消費物ではなく、応援するべき商品(推しの推し)として大切にする傾向があります。

【B】企業や商品を「推し」化する場合

企業や商品を応援したいという気持ちが強いため、新商品が出たら自発的に情報を集めたり購入したりします。ファンコミュニティをつくることで、さらに強いエンゲージメントが生まれます。

②SNS拡散によるバイラル効果

ファンは、SNSやファン同士のコミュニティで推しの情報や自身の推し活の様子をシェアします。これにより、口コミや広告が自然に拡散され、バイラル効果が期待できます。

ファンの行動によって、さらに多くの人々にリーチできることが強みです。

【A】「推し活」実施者をターゲットにする場合

「推し」を起用したプロモーションの商品やキャンペーン参加した様子、推し活サポートグッズを使った自身の「推し活」を発信します。

【B】企業や商品を「推し」化する場合

企業や商品の情報や口コミを自発的に発信するアンバサダーのように活動します。

③リピーターやロイヤルカスタマーの醸成

推し活を通じてファンが商品やサービスを支持することで、ブランドへのロイヤルティが強化されます。推しとの関連性が強まるほど、リピーターやロイヤルカスタマーになる可能性が高まります。

【A】「推し活」実施者をターゲットにする場合

「推し」の起用を複数回行ったり、誕生日などのお祝いをファンと企業で一緒に行うことで愛情が深まり、「推し」を起用したプロモーション後も継続購入につながる傾向にあります。

【B】企業や商品を「推し」化する場合

「企業・商品推し」の顧客はロイヤルカスタマーとして、継続的に商品を購入する可能性が高いです。

推し活マーケティングの活用方法と成功事例

推し活マーケティングは、ここ数年で多くの業界で取り入れられています。活用方法の具体例として、ここではさまざまな企業の成功事例と活用ポイントを紹介していきます。

【A】「推し活」実施者をターゲットにする場合

「推し活」を行うファンをターゲットにしたマーケティングには、主に2つのアプローチがあります。

A-1:特定のアイドルやアニメなどの「推し」のファンをターゲットにする

狙ったターゲット層に届きやすく、ファンからも喜ばれやすいのが特徴です。従来のタレント起用やアニメコラボとは異なり、ファンが「推し活」を楽しめるような工夫を盛り込むことで、より効果的なプロモーションが可能になります。

A-2:「推し活」実施者全体をターゲットにする

推し活グッズの販売や既存商品の推しカラー展開が代表例です。特にファッション業界や文具などの雑貨などで活用されています。

それぞれ成功事例に沿って、解説していきます。

A-1事例:企業がタレントの応援広告!?ファンと一緒に盛り上がる付箋広告

LINE Xenesis株式会社は、エンターテイメントNFTプラットフォーム「AVA(エイバ)」内で世界を舞台に活躍するボーイズグループATEEZのNFTを販売。売り上げが多かった日本にて、企業からタレントへの応援広告を実施しました。

参考:ファンの想いを応援広告に!エンターテイメントNFTプラットフォーム「AVA」、世界を席巻するボーイズグループATEEZの“応援広告”を実施

ファンがメッセージを書いて張り付けることができる「付箋広告」を実施し、7日間の広告掲出期間には約1,200人のファンが訪れました。

起用しているタレントの応援広告を出したり、広告の中でタレントのお祝いをする事例はほかの企業でも増えてきています。

ロート製薬のにじさんじ叶さん・葛葉さんを起用した『ロートCキューブ アイススパーク』の広告。キャンペーン期間中に誕生日だった叶さんへのメッセージが入っています。

このように企業がファンと同じ立場になってタレントをお祝いすることで、ファンが「私たちと同じで推しを大切にしてくれている企業なんだ」と共感し、企業への好感度アップにつながります。

A-2事例:推しカラー展開や推し活をサポートするグッズ展開

近年、「推し」のグッズや写真を持ち歩いたり保護するための「推し活グッズ」を展開する企業が増えています。無印良品や3COINSといった大手企業も推し活グッズを取り扱い始めており、市場の拡大が期待されています。

特に大手CDショップチェーンのTOWER RECORDSは、ファン心理を理解した多様な推し活グッズの展開で成功を収めています。

【TOWER RECORDSサイト】https://tower.jp/site/goods/recommend-goods/

以下のようなファン心を理解したグッズ展開で成功しています。

・幅広いカラー展開:アイドルやキャラクターのイメージカラーに合わせた豊富なカラーバリエーション

・保護と「見せる」収納:グッズを保護しつつ、ディスプレイできる収納グッズ

・ライブやイベント対応:うちわが入るカバンなどライブやイベントで便利に使えるアイテム

・専用サイズの収納:銀テープやレシートなど、今までにないサイズの専用収納ファイルなどを展開

推し活グッズの販売は、特定のファン層に合わせて商品を展開するため、ターゲットに喜ばれる内容を考慮する必要があります。しかし、カラー展開を増やし、推し活に実用的な商品にするなどの基本を押さえることで、汎用的に幅広いファン層へアプローチしやすくなります。

タワーレコードの場合は、特定のファン向けでなく、もともとのタワーレコードのターゲットであるCDを購入するファン全般を対象にしたグッズ展開である点が、大きな特徴です。

推し活を行うファンは、日常生活でも推しを感じるために推し活グッズ以外の持ち物も推しカラーでそろえる人が多いです。そこで既存商品のカラー展開を活かしたプロモーション方法も増えてきています。

シーブリーズは、11月4日のいい推しの日に「推し活にもピッタリ」とSNSで発信をしたり、、カラーバリエーションを活かしてシーブリーズと同じイメージカラーを持つアイドルやアニメともコラボを行っています。

【B】企業や商品を「推し」化する場合

「商品推し」「企業推し」のロイヤルカスタマーを育成する手法です。具体的には、ファンコミュニティやSNSなどのコミュニケーション施策の中で「応援したい」と感じてもらったり企業キャラクターや商品のデザイン性などを気に入ってもらったりすることで、グッズや商品を集める「推し活」を行う顧客を増やし、顧客とのエンゲージメントを高めます。

【A】の推し活実施者をターゲットにする方法に比べると成功のハードルが高く、これまでの顧客との関係性があるかどうかが重要で、成功するまでに時間や費用がかかる可能性があります。取り入れる際は、成功事例を参考に自社に合う設計を行いましょう。

B事例:Z世代をターゲットに!企業キャラクターをグッズ化して「推し」の対象へ

お菓子「たべっ子どうぶつ」を手がけるギンビスは、2019年にロングセラー商品「たべっ子どうぶつ」を、それまでの顧客ではなかった10代・20代のZ世代層にアピールする目的で、クッキーの形として登場する動物たちをカプセルトイとして発売しました。すると、SNS上での口コミからこのトイに関する問い合わせが殺到しました。

商品パッケージの一部だった動物たちがトイになることで、キャラクターとして愛され、「推される存在」へと変化した事例です。その勢いに乗り、ギンビスは動物キャラクターグッズの製作やイベントを実施し、一気にZ世代から注目を集める企業となりました。

さらに、「アスパラガスビスケット」や「しみチョココーン」など、他のギンビスのお菓子のパッケージを模したグッズも展開され、「企業推し」の顧客も増加しています。このような展開を行うことで、ギンビスの売上は2年連続で前年比2桁増収となり、2022年度は2020年度の180%を達成しています。

(参考:ダイヤモンド・オンライン 「たべっ子どうぶつ」異例のヒット支えた“推し活ビジネス”)

ギンビスの成功のポイントは、主に以下の2点だと考えられます。

・10代・20代の新しい顧客の気持ちを理解し、

手に取ったり写真を撮ったりできるグッズや体験を提供したこと

・企業や商品の世界観を崩さない展開を行ったこと

「推し活で儲けよう」という発想は、顧客に嫌悪感を与えてしまい、ブランドイメージダウンにつながります。あくまで企業の軸をぶらさずに、推してもらうための手法を考えることが重要です。

B事例:商品を「推し」だと意識してもらうキャンペーン

ギンビスのように企業のキャラクターや商品のグッズを買うほど深い愛情を持ってもらうことは非常に難しいことです。まずは、商品を「好きだ」という気持ちに気づいてもらうことや、消費者とのコミュニケーションを増やしてつながりを深めることで推し化の第一歩を踏み出すことがおすすめです。

キャラメルコーンなどで有名な東ハトは、「#おかしな推し活キャンペーン」という自社商品の中から「推し」を選んでもらうことで、商品やグッズが当たるキャンペーンを実施しました。

<キャンペーンページ>https://www.tohato.jp/oskt/

キャンペーンページには、応募時に集めた「推しコメント」が掲載されています。このように、「推しである」と表明し、どこが好きか言語化することで、改めて商品が好きであることを実感して愛着が強くなります。

また、キャンペーンでもらえるカードホルダーも推し活グッズの定番で、商品のカラフルさを活かしたカラー展開になっているため、普段推し活をしている人たちに興味を持ってもらいやすくなっています。

推し活マーケティング成功のポイント

①自社に合った「推し」の選定

推し活マーケティングでまず重要なのは、自社ブランドにふさわしい「推し」を選ぶことです。特定のアイドルやアニメなどとコラボする場合も、自社のキャラクターや商品を「推し」として押し出す場合も、ブランドのイメージにマッチし、消費者の共感を引き出すストーリー性が求められます。イメージと合わないコラボや、突如現れたキャラクターでは、ファンに応援したいと思ってもらえません。

特に特定のアイドルやアニメといった「推し」とコラボする場合は、単に人気があるという理由だけで推しを選ぶのではなく、自社ブランドの価値観やイメージに合っているかを考慮して選びましょう。また、有名であること=熱量が高いファンがいることに直結するわけではないので、ファンが推し活を行うような熱量があるかも事前に確認しましょう。

②ファンとの共感・共創を意識する

推し活マーケティングにおいて、最も重要な要素は「好き」「応援したい」「楽しい」という感情を共有できる場を提供することです。SNSやファンコミュニティを通じて、ファン同士が交流し、同じ「推し」を応援する仲間として一体感を持つことが、長期的な顧客ロイヤリティを育む鍵となります。

特に、ファンが参加できるキャンペーンは非常に効果的です。SNSを活用したキャンペーンは、ファンが自分の「推し」をアピールする絶好の機会となり、ファン同士が盛り上がれる場を提供することで、自然とブランドの魅力が広がります。

③デジタルとオフラインの融合によるアプローチ

推し活マーケティングの成功には、デジタルとオフラインの連携が欠かせません。デジタルプロモーションは広い顧客層にリーチでき、SNSを通じた拡散力も大きいですが、オフライン体験はより深い感動を提供します。そのため、大型OOHの掲示や推しのグッズの展示・販売、オフラインイベントなどリアルに楽しめる場を提供することも重要です。

例えば、オフラインイベントの写真をSNSでシェアしてもらうキャンペーンや、オンラインでのキャンペーン結果をオフラインイベントに反映させるなど、双方向のアプローチを取ることで、ブランド体験が豊かになり、顧客のエンゲージメントがさらに強化されます。

推し活マーケティングを行う際の注意点

推し活マーケティングは、顧客ロイヤリティを高め、ブランドエンゲージメントを強化することができますが、その一方で活用の仕方を間違えるとブランドイメージを損なう危険性があります。必ず、以下の点に注意して取り組みましょう。

①過剰な商業化を行わない

推し活はもともとファンが自発的に楽しむ行為であり、企業があまりにも商業的な要素を強調しすぎると、ファンが「利用されている」と感じてしまうことがあります。特に、頻繁に限定商品やコラボキャンペーンを展開したり、高い金額バーを設けたりするとファンの負担感が増し、反発を招く恐れがあります。

推し活マーケティングを行う際は、ファンに対して誠実な姿勢を保ち、どのようなキャンペーンがファンから喜ばれるかを考えることが重要です。ファンは応援している対象を心から愛しているため、その感情を大切にして、ブランドが単なる売上向上のために「推し」や「推し活」を利用しているという印象を与えないようにしましょう。

②短期的な利益に依存しない

特にアイドルやアニメなどの「推し」の対象とコラボする場合は、短期的な売上向上に効果的である一方、長期的な視点を見失わないことが重要です。ファンの熱意に依存しすぎると、短期間での売上増加に目を奪われ、持続的な顧客ロイヤリティを築くことが難しくなる場合があります。

限定商品の販売やイベントの実施に頼りすぎて、次々と別のアイドルやアニメなどとコラボを行うことは避けましょう。これではファンから見ると「コラボ相手は自分の推しじゃなくてもよかったんだ」と利用された気持ちになってしまい、キャンペーン後の企業との関係性が希薄になります。

キャンペーンが終了した後でも購入を続けたいと感じてもらえるように長期的にブランドと関わり続ける仕組みを構築することが、成功のカギとなります。

ファンと作る付箋広告は推し活マーケティングにおすすめ

事例①で紹介した付箋広告は、韓国の応援広告ではおなじみの広告手法です。日本では、広告からノベルティや商品のサンプルを剥がして持って帰ることができるピールオフ広告はあっても、付箋広告のように張り付けていく広告手法は今までありませんでした。付箋が散らばってしまう可能性があることやメッセージの内容の審査ができないことが日本での実施ハードルとなっていました。

しかし、屋外でも使える強力な付箋を用い、イベントとして実施しスタッフの定期的な巡回を行うことで、付箋広告が実現しました。付箋広告には、以下のようなメリットがあり、推し活マーケティングにうってつけの媒体です。

・ファン参加型広告でファンとのつながりを強化することができる

・付箋が増えることでファンの生の声が集まり、ブランドの価値を伝えることができる

・付箋によって広告が変化していくため、興味を引きやすくSNSでシェアされやすい

・日本ではまだ浸透していない新しい広告媒体で話題性がある

事例と同様に起用タレントのお祝い応援広告はもちろんのこと、自社商品の周年イベントとしての活用もおすすめです。

付箋広告の活用方法や媒体費用をまとめた資料を公開していますので、実施を検討されている方はぜひダウンロードしてください。

まとめ

推し活マーケティングは、熱量が高いファンが楽しんで消費行動や発信を行う「推し活」のムーブメントを活用して企業の認知拡大や売り上げ向上につなげるマーケティング手法です。

「推し」の対象はアイドルやアニメだけでなく、企業キャラクターや商品を推す人も続出していて、「好き」を超えた感情として用いられています。推し活はかつてのオタクカルチャーのように一部のファンやオタクだけのものではなく、若い世代にとっては「推し」がいるのが当たり前となっているほど浸透しています。

もちろん「推し」や「推し活」はブーム的な側面もあり、この言葉が5年後・10年後残っていくかはわかりません。しかし、推し活マーケティングの本質とは、消費者の気持ちに寄り添い、好感を持ってもらうことで行動や消費を促すことであると考えています。このようなマーケティング手法は、「推し活」のブームが去っても重要になってくるでしょう。

本サイトの運営会社である当社 ジェイアール東日本企画では、「推し」がいるファンが広告主となり推しの広告を出す「応援広告」掲出のサポートを行う「Cheering AD」を運営しています。アイドルや俳優、VTuber、アニメ、スポーツなど幅広いジャンルの「推し」をもつファンのお手伝いをしてきました。日頃のサポート業務で、推し活ファンの気持ちに接してしているからこそ、ファン心理に寄り添ったプロモーションの提案が可能です。

紹介した付箋広告以外にも、「推し活」を行うファンが多いキャスティングや、応援広告を活用したプロモーションなどもご提案可能です。推し活マーケティングに悩んだら、当社へお気軽にご相談ください。