こんにちは、ジェイアール東日本企画「キクコト」編集部です。

今回のコラムのテーマは「ファンマーケティング」です。

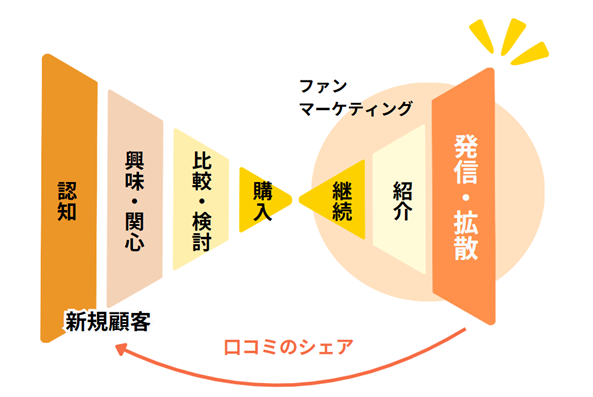

インターネットが普及した現代では、消費者は購入の前に検索を行うのが当たり前になってきています。その中で非常に重要なのが、顧客による口コミやSNS投稿などの情報拡散です。

本コラムでは、顧客による情報拡散を促進し、企業と顧客の関係を深める「ファンマーケティング」について、基本から具体的な手法、そして成功のポイントまで詳しく解説します。

☑ファンマーケティングの成功事例が知りたい

☑ファンによる口コミやSNS投稿を増やしたい

☑ファンの声を活用した商品開発や、ファンを巻き込んだプロモーションを行いたい

などファンマーケティングを始めたいと考えている方におすすめのコラムです。

ファンマーケティングとは?

ファンマーケティングとは、企業やブランドが顧客を「ファン」として育成し、長期的な支持を得ることや売上拡大を目指すマーケティング手法です。

この手法では、顧客との密なコミュニケーションやファンコミュニティの形成を通じて、企業やブランドへの支持を促進します。

ロイヤリティの高い顧客(=ファン)は、再購入率が高いだけでなく、口コミやSNS投稿を通じて新たな顧客を引き寄せる力を持っています。インターネットを通じて情報が拡散される現代において、ファンマーケティングは重要な戦略の一つとして注目されています。

「ファン」とはどのような顧客?

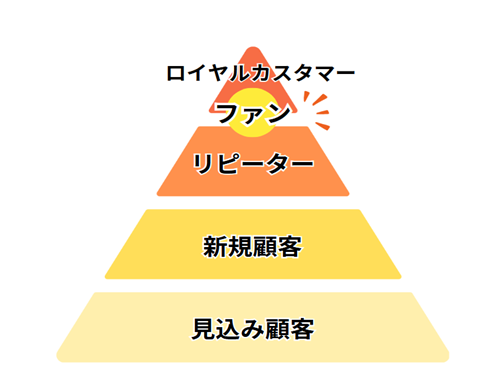

「ファン」と、リピーターやロイヤルカスタマーの違いについて説明します。

■リピーター

商品やサービスを繰り返し購入する顧客。商品やブランドに一定の満足感を持つことで、再購入を行う人を指します。ブランドに対して強い愛着がない場合、商品の質や値段の変動などで競合他社に移る可能性があります。

■ファン

ブランドに強い愛着を持ち、積極的に応援する顧客。リピート購入するだけでなく、SNSでのシェアや口コミを通じてブランドや商品の魅力を広めるなど、自発的な行動を起こすのが特徴です。

■ロイヤルカスタマー

ブランドに対して強い忠誠心を持つ顧客。ファンとの大きな違いは、購入頻度や購入金額、平均購入単価などが一定の基準を上回る顧客を指すことが多い点です。ロイヤルカスタマーは、ブランドに対して高い価値を感じており、非常に重要な顧客層といえます。

つまり、新規顧客やリピーターをロイヤリティの高いファンへと育てていくことで、安定した売上を獲得することが可能になります。

ファンマーケティングのメリット

①コスト効率の良いプロモーション

ファンマーケティングの最大の利点は、ファンの口コミによって新規顧客の獲得につながる点です。

ブランドの魅力をすでに理解している顧客を育てることで、口コミが広がる好循環が生まれます。その結果、従来の広告やキャンペーンと比べ、低コストで広範囲に情報を拡散ができるようになります。

②顧客ロイヤリティの向上

ファンマーケティングを通じて顧客との密接な関係を築くことで、ブランドへの忠誠心(ロイヤリティ)が向上します。

ロイヤリティの高い顧客はブランドへの信頼が厚く、再購入率が高いため、LTV(顧客生涯価値)の向上が期待できます。また、価格だけでなくブランドの価値や体験を重視するため、価格競争に巻き込まれにくく、ブランド独自の価値を提供しやすくなります。

③ユーザーのリアルな意見を集めやすい

ファンとのコミュニケーションを通じて、ユーザーのリアルな意見やニーズを直接収集しやすくなります。これらの意見は、商品開発やサービス改善に役立つだけでなく、反映することで顧客の満足度や信頼感をさらに高めることができます。

一方で、ファンマーケティングには以下のような課題もあります。

・効果が出るまでに時間がかかる

・ファンの育成に手間がかかる(人的リソースが必要)

・顧客との距離が近いため、対応を誤ると炎上リスクがある

ファンマーケティングは短期的な成果を求める場合には向いていません。実施する際は、長期的な視点を持ち、計画的に取り組むことが重要です。

ファンマーケティングの具体的な手法

ファンマーケティングでは、顧客との関係を深めるために顧客を巻き込んだ施策を行います。

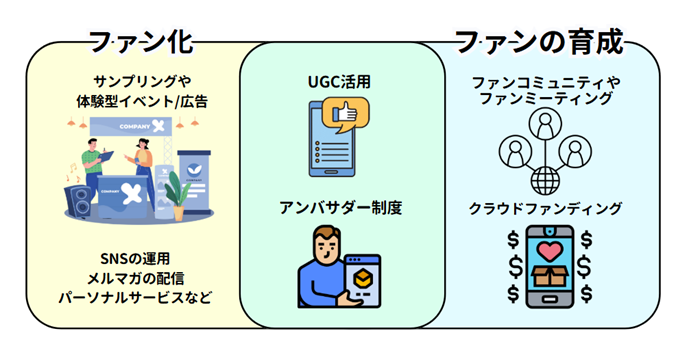

主に、新規顧客やライト層に向けた【ファン化】と、既存のファンに向けた【ファン育成】の2つのアプローチがあります。

【ファン化施策】

新規顧客やライトなリピーター層に向けて、ブランドのファンになってもらうためのプロモーションです。

ファン化を促進するには、ブランドや商品の価値を伝える体験を提供し、継続的にアプローチすることが重要です。商品・サービスそのものの魅力だけでなく、「信頼感」や「特別感」を持ってもらえる顧客体験を提供しましょう。

■主な手法

・サンプリング

・体験型のイベントや広告

・SNSの運用

・メルマガの配信

・パーソナルサービス ……など

ユーザーを巻き込んでファン化させることのできる体験型広告について、以下のコラムでも詳しく紹介しています。

【ファンの育成施策】

既存のファンに向けたクローズドなプロモーションを行い、ロイヤリティをさらに高める施策です。ファン同士や企業との交流を深めることで、特別感を提供し、ブランドへの愛着を強化します。

■主な手法

・ファンコミュニティの形成

・ファンミーティング

・クラウドファンディングやファンとの共同開発 ……など

ファンが「自分もブランドを支えている」と感じることで、より強い結びつきを生み出します。ファンミーティングでの意見交換や、クラウドファンディングを活用した商品開発は、ブランド改善やファンとの信頼関係構築につながります。

ただし、ファンの意見に振り回されすぎたり、ファン頼りになりすぎたりしないよう注意が必要です。

【ファン育成→新規顧客のファン化につながる施策】

ファンの発信を活用したプロモーションは、ファンとのつながりを強化するだけでなく、新規顧客への訴求にも効果的です。代表的な手法として、以下の2つがあります。

●UGCの活性化

UGC(ユーザー生成コンテンツ)は、ユーザーによるSNS投稿や口コミレビューを指します。具体的な施策例として、ハッシュタグを活用した写真投稿キャンペーンや、X(旧Twitter)での感想の引用リポストなどが挙げられます。

近年では、企業アカウントがファンの投稿を拡散するケースも増えています。

既存ファン→企業に投稿を採用されることで「特別感」や「顧客ランクが上がった」という満足感を得られる

新規顧客→消費者視点のリアルな情報として信頼性が高まる

このように、UGCを活用することで、ブランドの認知拡大やエンゲージメント向上が期待できます。

●アンバサダー制度

熱心なファンを公式アンバサダーとして任命し、SNSやイベントを通じてブランドを広めてもらう手法です。SNS上でフォロワー数の多いファンをアンバサダーに任命することでUGC活用よりもさらに情報が拡散しやすくなります。

また、アンバサダーとの継続的な関係構築により、ブランドのファンベースを強化し、長期的な成長を支えることが可能です。

ファンマーケティングの成功事例 5選

ファンマーケティングをうまく取り入れている企業の事例を手法ごとに紹介します。

事例① 無印良品【ファンコミュニティ・アンバサダー制度】

無印良品は、ユーザーとの共創を目的としたオンラインファンコミュニティ「IDEA PARK」を運営しています。このコミュニティでは、ユーザーから「こんな商品があったらいいな」というアイデアを募集し、実際に商品化されることもあります。

さらに、「アンバサダープロジェクト」にも成功しています。アンバサダーは、展示会などに招いて商品プロモーションに協力してもらうことが一般的ですが、無印良品ではアンバサダーとともに商品開発も行っています。アンバサダーをお客様の代表ととらえて、リアルな声のヒアリングを行い商品開発やプロモーションに活かしています。

例えば、子育て中のママアンバサダーと共同開発した子供用靴下では、汚れが目立ちにくい配色を採用し、お名前欄を大きくするなどの改良が行われました。男性視点やキャンパー視点を取り入れた商品も展開され、いずれも完売しています。

■参考

IDEA PARK:https://lab.muji.com/jp/ideapark/

キャンペーン「いっしょにつくりました。」:https://www.muji.com/jp/ja/special-feature/campaign/co-creation/

事例② タリーズコーヒージャパン【UGCの活性化・体験型コンテンツ】

UGCを活性化させる施策として、ハッシュタグをつけて写真や感想を投稿するとプレゼントが当たるキャンペーンはもっとも一般的な手法です。タリーズコーヒージャパンでは、顧客がさらに投稿したくなる仕掛けとして、『トムとジェリー』とコラボしたARフォトフレームを店頭で体験できるようにしました。

さらに、商品のパッケージをコラボに合わせて変更したり、フォトスポットなども用意したり、店頭で春らしいわくわくした世界観を楽しむことができるコラボレーションです。このようなコラボを行うことで、キャラクターファンの新規顧客獲得と、顧客満足度の向上を同時に実現しています。

さらに、このキャンペーンではSNS投稿後すぐにプレゼントが当たる結果がわかる仕組みを採用しています。顧客は店内にいる間に投稿をしやすくなり、キャンペーンへの参加を促進しています。

■参考

トムとジェリー 桜舞うスペシャルコーヒータイム

「トムとジェリー」コラボレーション第三弾 限定ドリンク・フード・グッズなどを発売:https://www.tullys.co.jp/company/pressrelease/2022/02/2022_tomandjerry.html

キャラクターとのコラボについて詳しく知りたい方は以下のコラムも合わせてご覧ください。

事例③ unico【UGCの活用・パーソナルサービス】

unicoでは、ユーザー投稿(UGC)を公式アカウントで紹介しています。企業としてはリアルな商品の使い方を発信することができ、ファンとしても自身の発信を企業のアカウントを通して多くの人に見てもらうことができロイヤリティが高まります。さらに、定期的に投稿を活用することで、ユーザーの投稿モチベーションも高まり、UGCが活発化します。

▼ユーザーとのコラボの一例

インテリアやファッションなどの商材では、ほかのユーザーのリアルなコーディネートを参考にできるUGCの活用が有効です。UGCを活用することで、自社で商品撮影を行うよりもコストを抑えられるだけでなく、企業が気づかなかった新しい使い方やアイデアを得ることもできます。

また、unicoは顧客の間取りデータを基に3D空間を作成し、家具やカーテンのコーディネートを提案するパーソナルサービスを提供しています。このサービスは、商品の購入を後押しするだけでなく、顧客の悩みや嗜好に寄り添った提案を行うことでロイヤリティを高め、「ファン」化を促進しています。

■参考

#unicoのある暮らし:https://www.unico-fan.co.jp/pages/styling-users-photo

unicopパーソナルサービス:https://www.unico-fan.co.jp/pages/coordinate-service

事例④ カルビー【ファンミーティング】

カルビーは、全国規模のファンミーティング「Fan With! Project」を開催していますこのイベントには、カルビー商品の空き袋を折りたたんで撮影し、ポイントを貯める『カルビールビープログラム』を通じて応募することで参加できます。全国各地の支社や工場、畑など、商品に関連する場所で総勢600名のファンと交流を行っています。

リニューアル商品の先行試食や、商品の歴史を学べるワークショップなど、楽しみながらブランドへの理解を深められるプログラムが用意されており、ファンからの満足度も高いイベントとなっています。

さらに、ファンミーティングでは、参加者が店頭POPの制作やキャッチコピーの考案に携わる企画も実施。ファン自身がブランドの一員として関わることで、より強い愛着が生まれる場となっています。

■参考

カルビーファンミーティング:https://www.calbee.co.jp/lbeeprogram/fanmeeting/index.php

カルビーが全国規模のファンミをスタート 全国17カ所、600名と交流 https://www.advertimes.com/20240604/article462033/

事例⑤ 僕とロボ子【ファン参加型広告・クラウドファンディング】

企業がクラウドファンディングを活用する場合、新商品の開発を目的とするケースが一般的です。しかし、集英社の漫画作品『僕とロボ子』では、TVアニメ化を記念して電車のラッピング広告を実現するために、ファンと協力するプロジェクトを実施しました。その結果、目標金額である13,131,313円を達成し、山手線の車体広告を実施しました。

クラウドファンディングは、ファンから商品の開発費用や広告費を募る仕組みのため、運営方法によっては炎上を伴うリスクがあります。そのため、プロジェクトの背景となるストーリーをしっかり伝え、支援金額に応じた魅力的なリターンを用意することが重要です。

『僕とロボ子』のクラウドファンディングでは、「同じ集英社の作品と比べて広告を出してもらえない」と悩む主人公・ロボ子の漫画を公開したり、作者のサイン入り原稿などの豪華なリターンを用意したりすることで、予定よりも早く目標金額を達成できたクラウドファンディングの好事例です。

■参考

僕とロボコ×山手線 ロボコ無限列車を走らせたい!:https://camp-fire.jp/projects/637797/view

集英社「僕とロボコ」TVアニメ化を記念し、クラウドファンディングで山手線車体広告を実施:https://universal-ooh.jeki.co.jp/case_study/0026/

ファンマーケティング成功のポイント

①双方向のコミュニケーション

ご紹介した事例の中でも無印良品がファンの意見を取り入れて商品開発を行っていましたが、双方向コミュニケーションはファンマーケティングで欠かせないポイントの1つです。

単に顧客接点を増やしたり、ファンコミュニティ内で交流を活発にしたりするだけでなく、そこで得られたフィードバックを積極的に受け入れ、迅速に対応することが重要です。顧客の声を尊重し、改善点を取り入れることで、顧客満足度を向上させることができます。

②特別な顧客体験の提供

顧客に特別な体験を提供することは、ファンマーケティングの成功に不可欠です。

事例で紹介したように、店頭イベントの開催、パーソナルサービスの提供、ファンミーティングの実施、ファンコミュニティ限定の先行商品体験などを通じて、ファンに特別感を感じてもらうことができます。このような特別な体験を提供することで、企業がファンを大切にしているという想いが伝わり、感情的なつながりが強化されます。

さらに、ファンが体験を口コミやSNSでシェアすることで、新たな顧客の獲得にもつながります。その結果、企業の顧客基盤が拡大し、ブランド価値の向上にも貢献します。

③継続的な実施

ファンマーケティングは一度きりの施策ではなく、継続的な取り組みが必要です。定期的なコミュニケーションやイベントの開催、長期的なSNSやファンコミュニティの運営などを通じて、ファンとの関係を維持し、育成していくことが重要です。長期的な視点で顧客との絆を深めることが、ブランドの持続的な成長につながります。

ファンマーケティングのヒントになる「推し活マーケティング」とは?

近年話題の「推し活」。実は、この熱狂的なムーブメントがビジネスにも活用され始めていることをご存じでしょうか?

ファンマーケティングを実施する際に参考になる「推し活マーケティング」についてご紹介します。

推し活マーケティングとは

推し活マーケティングとは、タレントやキャラクター、商品などを応援する活動「推し活」の熱量を活かし、自社商品やサービスの売上拡大を図るマーケティング手法です。

ファンが自発的に応援し、広めたくなる要素を取り入れることで、ブランドへの愛着やエンゲージメントを強化することができます。

ファンマーケティングと推し活マーケティング

ファンマーケティングと推し活マーケティングは、どちらも顧客のエンゲージメントを高め、ブランドや商品に対する愛着を深めることで、認知度・売上拡大を図る手法です。

しかし、推し活マーケティングは特に「推し」という概念に焦点を当て、顧客が自発的に応援したくなる要素を重視している点が特徴です。例えば、事例で紹介した タリーズコーヒーと『トムとジェリー』のコラボ のように、多くのファンに支持されるキャラクターとコラボすることで UGC(ユーザー生成コンテンツ)を活性化 させたり、自社商品の グッズ展開 を通じて「商品・ブランド推し」としての意識を強めてもらうといった活用方法があります。

また、キャラクターやアイドルとのコラボでは、「推しを起用してくれた企業を応援したい」という心理が働き、企業への愛着が強まる傾向があります。そのため、自社のファンだけではUGCの活性化が難しい場合は、推し活を行うファンが多いキャラクターやアイドルとのコラボも有効な手段となります。

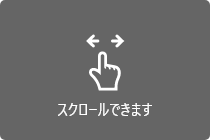

推し活マーケティングについてさらに詳しく知りたい方向けに、「推し活マーケティングはじめてガイド」を公開しています。

弊社で行った推し活調査をもとにしたファン心理や、弊社がサポートした推し活マーケティングを用いたプロモーション事例などを紹介しています。ファンマーケティングの参考にもなりますので、ぜひご覧ください。

まとめ

ファンマーケティングでは、SNSやイベントを活用して顧客と交流し、コミュニティを形成することでブランドへの支持を促進し、「ファン」を育成します。

ファンが増えることで、顧客満足度の向上にとどまらず、口コミを通じて新規顧客を獲得し、さらにファンが増えるという好循環を生み出すことができます。しかし、ファンマーケティングを成功させるには、顧客理解を深め、継続的に取り組むことが不可欠です。

まずは、ファンを巻き込んだSNSキャンペーンやイベントを通じて、ファンの声を集めることから始めるのがおすすめです。ファンが参加できるプロモーションの展開については、ぜひ当社へご相談ください。

【参考】jekiオリジナル ファンを巻き込んだ広告プラン

当社 ジェイアール東日本企画(jeki) は、JR東日本グループの広告会社として、OOHや交通広告を活用した ユーザー参加型の広告・プロモーション の提案が可能です!

最後に「OOH×ファンマーケティング」を組み合わせた当社オリジナルのプロモーションプランをご紹介させていただきます。

【クラウドファンディングでファンと一緒にOOH掲出】

事例でご紹介した『僕とロボ子』のように、ファンと協力して大型広告を実施するクラウドファンディングを 企画・運営からOOHのプランニング・掲出まで 一貫してプロデュースします。当社が運営するクラウドファンディングサービスを利用するため、安心してファンからの支援を募ることができます。

【ファンがその場で参加できるプロモーション付箋広告】

ファンがその場で付箋にメッセージを書き、広告に貼り付けられる参加型のOOH「付箋広告」。周年施策などの自社のファンと盛り上がるプロモーションを行いたいときにおすすめです。

クラウドファンディングや付箋広告以外にも、ファン心理をとらえたプロモーションの提案が可能です。ファンマーケティングに関するお悩みがございましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。