こんにちは、ジェイアール東日本企画「キクコト シニアターゲティング」編集部です。

シニアライターが書くシニアマーケティングに“効く”コラム、今回のテーマは「シニアビジネス~顧客ニーズを外さない、目の付けどころ」です。

昨今「100兆円市場」と大注目されているシニアビジネス。さまざまな企業が、多種多様な事業に参入しています。ただ一口に「シニアビジネス」「シニアマーケティング」と言っても市場が広すぎて、どこにどんなニーズがありビジネスチャンスがあるのか、しっかり把握しなければ成果を得ることはできません。

◎シニアビジネスに参入したが、思うように成果が出ない

◎自社事業とアプローチしたいシニアを、効率的に結びつけたい

◎シニアのインサイトを把握しきれていないようだ

◎シニア向け商品のプロモーションを検討している

このような課題を解消するヒントとして当記事をお読みいただき、ぜひ次のシニアビジネス施策に活かしてください。

変化するシニア市場の最新トレンド&将来予測を網羅

シニアマーケティングの新常識ガイド(全55ページ)公開中!

もくじ

- ■拡大するシニア(高齢者)ビジネス市場

- ■年代比でも、60歳以上の消費が経済全体に大きなインパクトを与える

- ■「シニア(高齢者)=65歳以上」の定義のズレ、それが、シニアビジネスの難しさ

- ■アクティブシニア層の出現

- ■シニアのインサイトをしっかりとリサーチすることが重要

- ■シニアビジネスの種類と傾向

- ■シニアビジネスを効率的にターゲットとつなぐには?

- ■シニアビジネスまとめ

- ■シニアビジネスの消費リーダー「アクティブシニア」に効率よく接触する「大人の休日俱楽部」会員誌

- ■「大人の休日俱楽部」会員誌広告出稿のメリット

- ■「アクティブシニア」に、オンラインとオフライン両面からアプローチする「大人の休日倶楽部」会員誌広告✕JREAds

- ■シニアビジネスなら、ジェイアール東日本企画20年以上のノウハウがあります

■拡大するシニア(高齢者)ビジネス市場

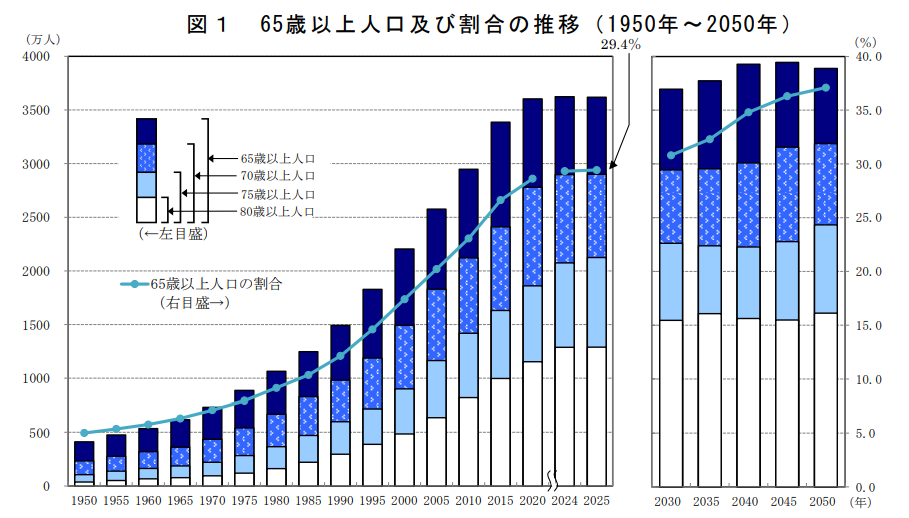

総務省統計局によると、我が国の65歳以上人口(2025年9月15日現在推計)は、3619万人と、前年(3624万人)に比べ5万人の減少となりました。一方、総人口に占める割合は29.4%と、前年(29.3%)に比べ0.1ポイント上昇し、過去最高となりました。と報告されています。

65歳以上3,619万人の内訳は

・70歳以上人口:2901万人(総人口の23.5%)で、前年に比べ4万人増(0.1ポイント上昇)

・75歳以上人口:2124万人(同17.2%)で、前年に比べ49万人増(0.4ポイント上昇)

・80歳以上人口:1289万人(同10.5%)で、前年に比べ1万人増(0.1ポイント上昇)

となりました。

総人口に占める65歳以上の割合の推移

1950年 4.9%

1985年 約10%

2005年 約20%

2025年 29.4%

2040年 34.8%(予測)

2050年 37.1%(予測)

総人口に占める65歳以上人口の割合の推移をみると、1950年(4.9%)以降一貫して上昇が続いており、1985年に10%、2005年に20%を超え、2025年は29.4%と過去最高を更新しています。国立社会保障・人口問題研究所の推計によると、この割合は今後も上昇を続け、第2次ベビーブーム期(1971年~1974年)に生まれた世代が65歳以上となる2040年には34.8%、2050年には37.1%になると見込まれています。

シニアが増える

↳シニア市場が拡大する

↳シニアビジネスが増え競争も激化する

顧客が増えるのですから市場は拡大の一途ですが、同時に参入事業者も増え、競争も激しくなります。

■年代比でも、60歳以上の消費が経済全体に大きなインパクトを与える

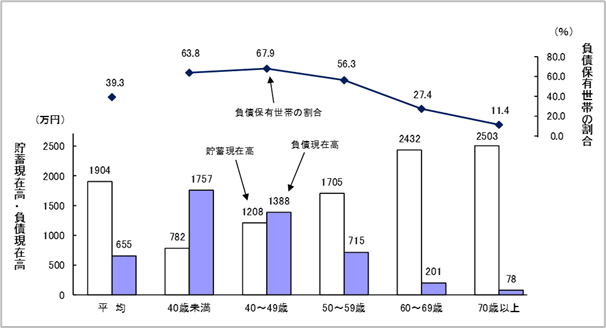

総務省統計局の「家計調査報告(2023)」によると

・世帯主が50歳以上になると、一般的に貯蓄が負債を上回る

・60歳以上になると、貯蓄と負債の差額は2,000万円を超える

・70歳以上の世帯の貯蓄額は2425万円と最も多い

という調査結果となっています(下図)。

これは、住宅ローンや子どもの教育費といった大きな支出が終わる50代・60代になると、自由に使えるお金が増えることを意味しています。

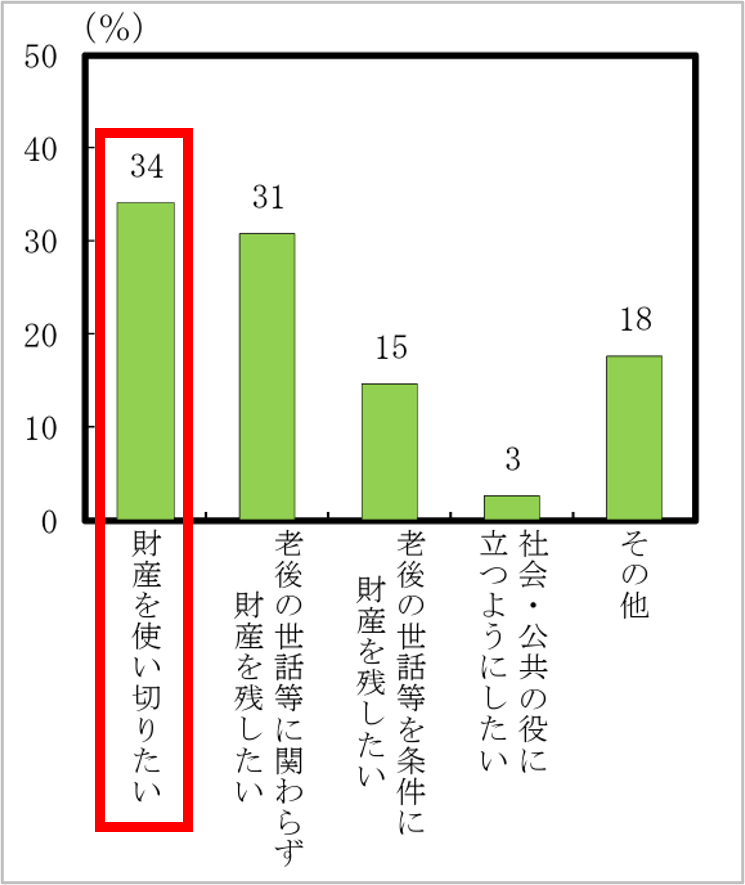

さらに、内閣府『経済財政白書(2024年)』では、「自分の財産は使い切りたい」と考える高齢者が34%と最も多く、マインド的にも“消費志向”がうかがえます。(下図)

出典:内閣府「経済財政白書(2024)」(グラフの赤枠は当社が加工)https://www5.cao.go.jp/j-j/wp/wp-je24/pdf/p03000.pdf

以上のように増え続けるシニアは、消費力もともなっており、シニアマーケティングにおいて無視できない存在と言えます。

■「シニア(高齢者)=65歳以上」の定義のズレ、それが、シニアビジネスの難しさ

ビジネスやマーケティングの分野では、市場や顧客に対し「シニア」という括り方をする場合が一般的ですが、国連の世界保健機関(WHO)の定義では、65歳以上を高齢者としています。そして65~74歳までを前期高齢者、75歳以上を後期高齢者と呼び分けています。

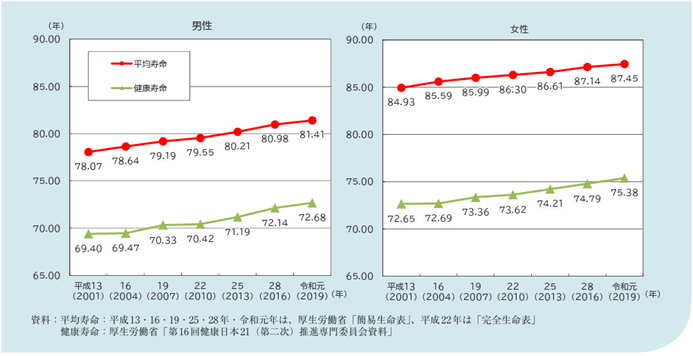

平均寿命が伸び続ける中、高齢者=65歳以上と定義され、国の年金システムや会社の定年制度など、社会システムもそれに準じて定められています。

しかし、健康寿命と平均寿命の推移をみると、定義と健康状態のズレが大きくなっていると感じます。筆者の周囲にいる定年直後の人を見ても、「高齢者」という括り方は違和感があります。

出典:内閣府「令和6年版高齢社会白書」

https://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/w-2024/html/zenbun/s1_2_2.html

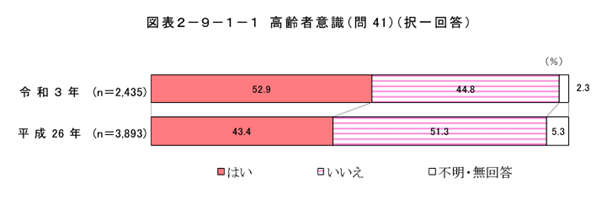

内閣府が公表した令和3年度「高齢者の日常生活・地域社会への参加に関する調査結果」にも、如実に表れています。

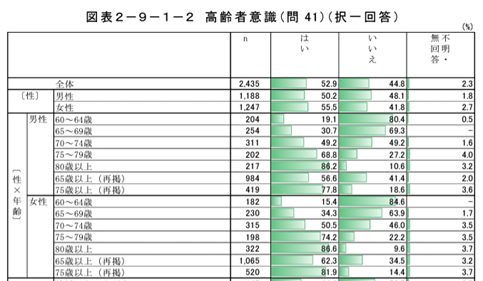

60歳以上全体でも、「自分を高齢者だと感じていない」人が50%近く存在します。

国の定める「65歳以上=高齢者」の対象年齢である65~69歳の人でも、66.7%が高齢者であると感じていません。

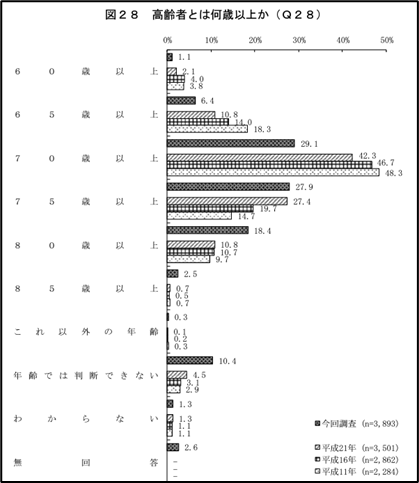

平成26年の調査では、「何歳以上を高齢者と思うか」の問いに対して「70歳以上」が最も多く、次いで「75歳以上」「80歳以上」と続きます。

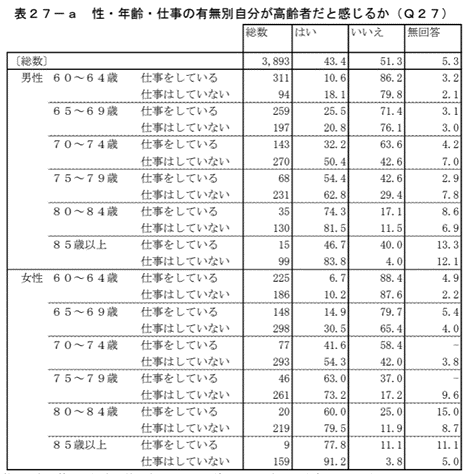

下の表からもわかるように、仕事をしているシニアほど「自分が高齢者だと感じていない」ようです。

上記2つの出典:内閣府「平成26年度 高齢者の日常生活に関する意識調査結果」

また、一般社団法人 日本老年医学会(https://www.jpn-geriat-soc.or.jp/)の研究発表(2013年)では、

近年の高齢者の心身の健康に関する種々のデータを検討した結果、

・10~20年前と比較して加齢にともなう身体的機能変化の出現が5~10年遅延しており、

「若返り」現象がみられる。

・特に65~74歳の前期高齢者では、心身の健康が保たれており活発な社会活動が可能な人が大多数を占めている。

・内閣府の意識調査でも、65歳以上を高齢者とすることに否定的な意見が強くなっており、70歳以上あるいは75歳以上を高齢者と考える意見が多い結果となっている。

ことなどを踏まえ、65歳以上を

■65~74歳 准高齢者 准高齢期 (pre-old)

■75~89歳 高齢者 高齢期 (old)

■90歳~ 超高齢者 超高齢期 (oldest-old, super-old)

と3つに区分し、75歳以上を高齢者とすることを提言しています。

このような「認識のズレ」も、シニアマーケティングをより難しくしている一因です。

■アクティブシニア層の出現

さまざまな調査や取り組みから浮かび上がるのは、自意識の中でも「高齢者ではない」と感じ、実際に仕事を続けたり、地域社会に参加したり、趣味を楽しんだり、頻繁に外出したりする「身も心もアクティブな」シニアの存在。

主に65~74歳のゾーンでそのような層を「アクティブシニア」と呼んでいます。

「アクティブシニア」というキーワードは総務省のサイト内でも2012年に登場し、この10年でますます注目されています。https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/h25/html/nc123210.html

特に60歳代で仕事をしている人の8割の人が「自分を高齢者と思わず、70歳まで働きたい」という意識を持っているという報告もあります。シニア社員である筆者も若い社員とコミュニケーションする時は、「自分はもうジジイだから」などと軽口をたたきながら、ホンネは「まだまだ高齢者扱いされたくない」んですよね。(苦笑)

このアクティブシニア層が、シニア市場における消費リーダーであることは間違いありません。なぜならアクティブシニアは、お金もアクティブに使うからです。

⇩あわせて読みたい‼

「アクティブシニア」についてのさらに詳しいコラムです。

■シニアのインサイトをしっかりとリサーチすることが重要

シニア層の微妙で“フクザツ”なインサイトは、定量調査だけでなく、座談形式のインタビューなどで定性的な調査も併用しなければ表出化しません。

当サイトを運営するジェイアール東日本企画は、JR東日本の50歳以上を対象とした旅行会員組織「大人の休日俱楽部」の会員誌を20年以上にわたり企画・編集した実績があります。多くの読者へのアンケート調査や趣味の会の運営事例を通して、シニア年代の興味・関心事や意識などの知見を豊富に蓄積していますので、シニアリサーチについてもきめ細かいご支援が可能です。

■シニアビジネスの種類と傾向

では実際のシニアビジネスでは、どのような商品・サービスが有望なのか、その傾向を探ります。

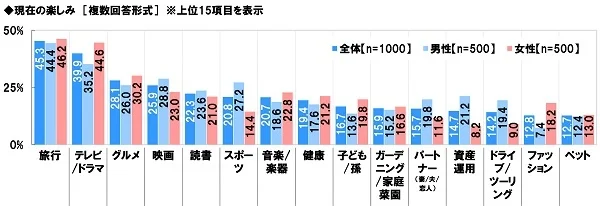

手がかりとして、市場のニーズを調べてみます。ソニー生命が50~79歳の全国1000人に「現在の楽しみ」を聞いた結果によると、

・旅行(45.3%)

・テレビ/ドラマ(39.9%)

・グルメ(28.1%)

・映画(25.9%)

・読書(22.3%)

がTOP5でした。

このあたりのジャンルに、ビジネスチャンスや事業の伸びしろがありそうです。

出典:PR TIMES|ソニー生命株式会社「シニアの生活意識調査2024」(2024年9月5日)

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000328.000003638.html

次に市場のニーズを、実際のビジネスや事業の傾向に照らし合わせてみます。

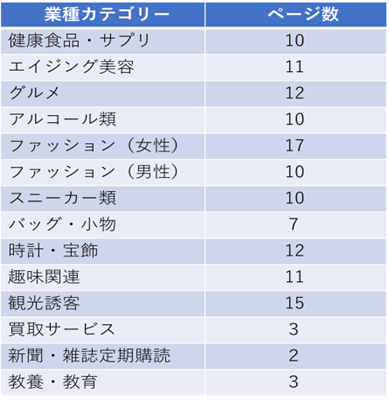

一つの参考事例として、前項で触れた「大人の休日俱楽部」会員誌(月刊)に掲載された過去1年間の広告を調べたものが次の表です。

すでにご存じの方も多いでしょうが、「大人の休日俱楽部」とは、JR東日本の旅行会員組織で、入会条件が50歳以上。累計会員数は約290万人(2023年11月時点)。その会員誌の発行部数が約110万部 (2024年1月時点)。おそらく旅行ジャンルで日本最大級の会員組織であり、発行部数です。

この月刊会員誌に掲載されている広告業種を調べてみました。シニアビジネスの現状もリアルに反映されていると推測されることからシニア向け事業の指標例としてごらんください。

2022年1月号~2023年3月号を対象に筆者が集計

上の表から読み取れる傾向をまとめました。

・健康食品

・サプリ

・エイジング美容

・ファッション

・スニーカー類

■「豊かな時間を楽しみたいニーズ」ビジネス

・グルメ

・アルコール類

・時計

・宝飾

・バッグ

・小物

■「情報取集したいニーズ」ビジネス

・新聞・雑誌定期購読

・教養・教育

■「楽しい時間を過ごしたいニーズ」ビジネス

・観光誘客

・趣味関連

■「買取サービス」のような新しい事業も出現

まず旅行会員誌ですから、観光誘客関連の広告が多いのは当然として、「健康的に」「外出したり」「趣味を楽しんだり」するシーンに必要な商品や企業の広告が目立ちます。

言い換えると、アクティブシニア像が求める商品・サービスに近いのかもしれません。

■シニアビジネスを効率的にターゲットとつなぐには?

ターゲットに効率良くコンタクトするには、モーメントを捉えてアプローチすることが肝心です。

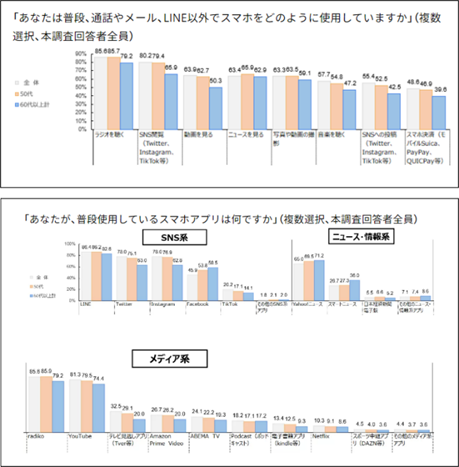

シニアとカテゴライズされる層は、普段どのような方法で情報収集しているのでしょうか?自社の事業を効率的にターゲットに届けるために、シニアの情報収集状況はしっかりと把握しておきたいところです。

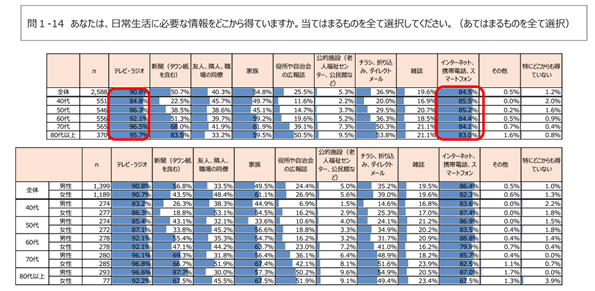

シニア層(高齢者)は、テレビ、新聞、雑誌とインターネットを併用

出典:東京都福祉保健局「2021年高齢者の実態把握調査結果」https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kourei/shakai_shien/jinsei100nenjidaisyakaisannka.files/01-04_chousakekka02.pdf

東京都福祉保健局の調査によると、必要な情報を「テレビ・ラジオ」から得ている60歳以上は90%を超え他の情報源をしのぎます。一方、「インターネット、携帯電話、スマートフォン」を情報源とする割合も80%超。次いで新聞、チラシ・折込、DM、雑誌などとなっており、オフラインとオンラインの両メディアを使い分けている傾向が見て取れます。

シニアの情報取得方法は、予想通りでしょうか?予想外でしょうか?

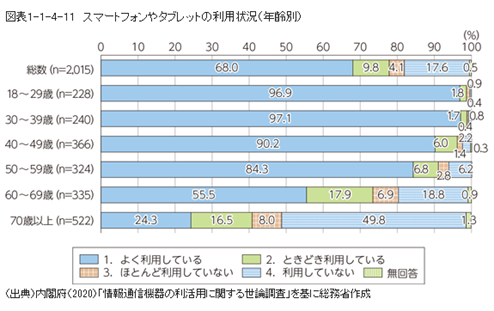

内閣府の「情報通信機器の利活用に関する世論調査(2020)」では、

●50歳代で約90%

●60歳代で約75%

●70歳以上で約40%

の人が、スマートフォンやタブレットを日常的に利用しているようです。

出典:総務省「令和3年版情報通信白書

さらに文化放送が全国のリスナーを対象にした調査記事によれば、60歳以上の約80%がradiko(ラジオが聴ける無料アプリ)を利用していることがわかりました。

オフラインメディアをオンラインアプリで聴くという、これまでになかった利用方法がこの世代にも浸透しつつあるようです。

出典:文化放送「リスナーアンケート調査~シニアスマホ利用における実態調査~」(2023年)https://www.joqr.co.jp/qr/article/81169/

⇩あわせて読みたい‼

シニアの接触率が高い広告メディアについて解説したコラムです。

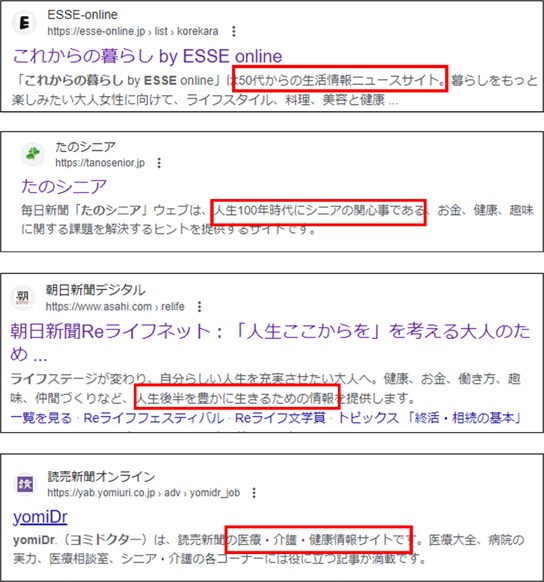

メディア自身も、シニアビジネスの一部に組み込まれる

メディア利用者にさまざまな変化がみられますが、いわゆるオフラインメディアと呼ばれるテレビ・ラジオ・新聞・雑誌でも、社会の高齢化・読者の高齢化にともない変化している事例があります。

例えば、新聞の全国紙でも

・毎日新聞 「たのシニア」

・朝日新聞 「Reライフネット」

・読売新聞 「ヨミドクター」

など

シニア世代向けの専門メディアサイトをそれぞれ運営し、シニア層の興味関心事についての情報を提供しています。

女性誌も同様です。「主婦層の生活情報雑誌」の代表的存在の『ESSE』も、50代からの生活情報ニュースサイト「これからの暮らし」を立ち上げ、読者層の高齢化に対応したメディア拡張・事業拡張を展開しています。

※Googleの検索表示画面をキャプチャし、筆者が加工

これらオフラインメディアのオンライン化、シニア向け専門サイトの取り組みからわかるように、シニアの意識だけでなく、メディア自体も変化しており、

シニアにどうアプローチ(接触)していけばよいかは、一元的には語れない時代になったのです。

「シニアにアプローチするなら、この方法」という思い込みは、避けたいものです。

「ターゲットがいつどこをどう行動するのか」についてのマーケティング情報をアップデートしていかないと、的外れな時と場所に広告を垂れ流してしまうことになります。

このあたりの「シニア向けメディアプランニング」についても、シニアマーケティングの専門家である「キクコト シニアターゲテイング」に、ぜひご相談ください!

■シニアビジネスまとめ

●シニア向けビジネスの市場規模は、拡大中。

●シニアの消費支出が、日本の個人消費全体の約半分を占める。

●シニア=65歳以上の固定観念をアップデートしよう。

●アクティブシニアが台頭し、消費をリード。(注目ポイント)

●シニアとメディアの関係性もアップデート中。(注目ポイント)

シニアマーケティングにおけるさまざまな傾向がこの10年で大きく変化し、おそらく今後10年も変わり続けることでしょう。いずれにしても顧客となるであろうシニア層を綿密にリサーチし、柔軟なメディア接触施策を考え、プロモーションに移すことが重要です。

■シニアビジネスの消費リーダー「アクティブシニア」に効率よく接触する「大人の休日俱楽部」会員誌

当コラムをお読みいただいているあなたが、「アクティブシニア」向けの広告メディアをお探しなら、「大人の休日俱楽部会員誌」をおすすめします。

以下、その理由を述べます。

大人の休日俱楽部とは?

「アクティブに生活を楽しむシニア世代の生き方を応援する」をコンセプトに、2005年に発足したJR東日本の旅行会員組織。東日本エリアを中心に、満50歳以上の「ミドル会員」と、男性満65歳以上・女性満60歳以上の「ジパング会員」があり、各々のニーズに合わせた旅行商品・特典の提供や、講座・サークル活動を通して会員同士の仲間づくりを支援しています。アクティブシニア層の増加と歩を合わせるように、累計約280万人の会員を擁するまでに成長中。(2023年11月現在)

●累計会員数:約280万人(2023年11月時点)

・ミドル会員=男性満50~64歳

女性満50~59歳

・ジパング会員=男性満65歳以上

女性満60歳以上

●会員誌:約110万部/月(2024年1月時点)

会員を対象とし、「学ぶ」を「遊ぶ」、「遊ぶ」を「学ぶ」を

コンセプトに、ニーズに対応した魅力的な旅情報のほか、

新しいライフスタイルを提案する旅行会員誌。

会員限定の特典やサービスの最新情報も紹介します。

会員向けに、月刊の会員誌を直接自宅にお届けしています。

■「大人の休日俱楽部」会員誌広告出稿のメリット

■大人の休日俱楽部会員誌は、旅好きのアクティブシニアをターゲットにした商品・企業に強い媒体です。ターゲット(=アクティブシニア)が明確なため、商品との相性をイメージしやすく、「50代以上」の「旅が趣味」というターゲットにマッチする商材がベターです。

・東日本エリアの観光情報

・健康食品

・化粧品

・洋服、靴、ジュエリー、時計などの服飾品

などの掲載事例が多数あります。

■会員の2人に1人が会員誌の広告を見て実際に行動に移しています。

(読者アンケートより)

■会員限定価格を設定して訴求した場合、会員と相性がいい商品は売上に直結する、

「レスポンス媒体」としても効果的です。

■広告においてコスト効率を重要視する企業に、継続して出稿いただいた事例があります。

■「大人の休日俱楽部」を運営するJR東日本は公共性の高い企業であり、広告主のブランドイメージを毀損しない信頼性・安全性の観点からも有効な広告メディアです。

会員誌への広告掲載の他、各種プロモーションメニューもあります。

●会員誌への同梱広告

会員誌を各会員宅に郵送する際に、広告チラシなどを同梱できる場合があります。

●「趣味の会」サンプリング広告

「大人の休日俱楽部」会員を対象にしたカルチャースクール「趣味の会」の教室で、商品をサンプリングできるプロモーションメニュー。

以上のアクティブシニア向けプロモーションについて、実施料金など詳細を知りたい方はこちらから資料ダウンロードをお願いします。具体的な実施をご希望の方は、メールでお問い合わせください。

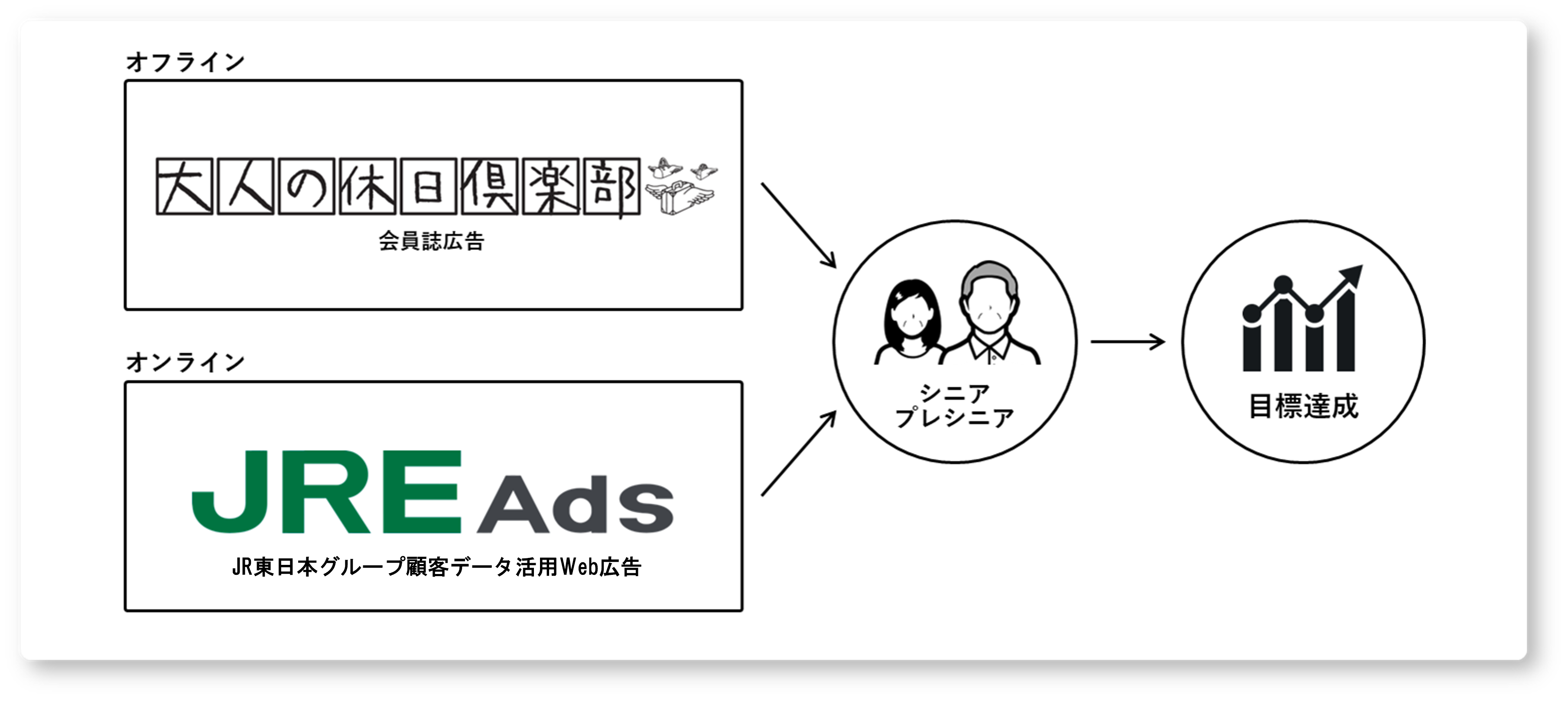

■「アクティブシニア」に、オンラインとオフライン両面からアプローチする「大人の休日倶楽部」会員誌広告✕JREAds

前項でご紹介した「大人の休日俱楽部」会員誌広告に加え、Suicaを始めとするJR東日本グループの利用者データを活用したWeb広告配信(JRE Ads)でより精緻にターゲティングするパッケージプランも公開中です。

シニア向け商材の認知やレスポンスの課題をお持ちで、

●シニア層の行動履歴でエリアを限定したい

●シニア層のEC購買履歴でさらに絞り込みたい

など具体的な施策をお探しの方は、下記ページからプラン詳細をご確認の上、ぜひご検討ください。

■シニアビジネスなら、ジェイアール東日本企画20年以上のノウハウがあります

当サイト「キクコト シニアターゲティング」を運営するジェイアール東日本企画は、JR東日本の「大人の休日俱楽部」発足以来、会員誌の企画編集業務を約20年間サポート。読者アンケートやさまざまな趣味の会の運営を通して、「アクティブシニア」の意識や関心事など多岐にわたる情報を収集し、ノウハウを蓄積しています。

シニア向けの新商品サンプリング、イベント、セミナーなどのプロモーション施策やシニアマーケティングに関するリサーチ、ペルソナ設定、メディアプランニング、ブランド戦略など「シニアビジネス」のあらゆる課題に対して、これまでの実績を活かした最適な顧客アプローチをご提案いたします。