こんにちは、ジェイアール東日本企画「キクコト」編集部です。

広告・マーケティングに”効く”コラム、今回は「企業ブランディング」を取り上げます。

インターネットの普及により膨大な情報を簡単に入手できるようになり、企業間の競争は激しさを増しています。この傾向はどの市場でも顕著で、特に認知度の低い中堅企業やBtoB企業は苦戦を強いられています。このような経営課題を解決する鍵となるのが「企業ブランディング」です。

当コラムでは、企業が自社らしさを言語化し、選ばれる理由を作り出す—-企業ブランディングの取り組み方について、複数の事例を交えながら解説します。

このような課題を持つ方におススメ

・良い商品を作っているのに、販売に結びつかない。

・自社や商品を、なかなか知ってもらえない。

・商品作りのこだわり(価値)を、顧客に理解してもらえない。

・優秀な人材が思うように集まらず、採用で苦戦している。

・会社全体の士気が、上がらない。

優秀な人材を集めるための「採用ブランディング」について

基礎知識をわかりやすくまとめた「採用ブランディングはじめてガイド」

■企業ブランディング(Corporate Branding)とは?

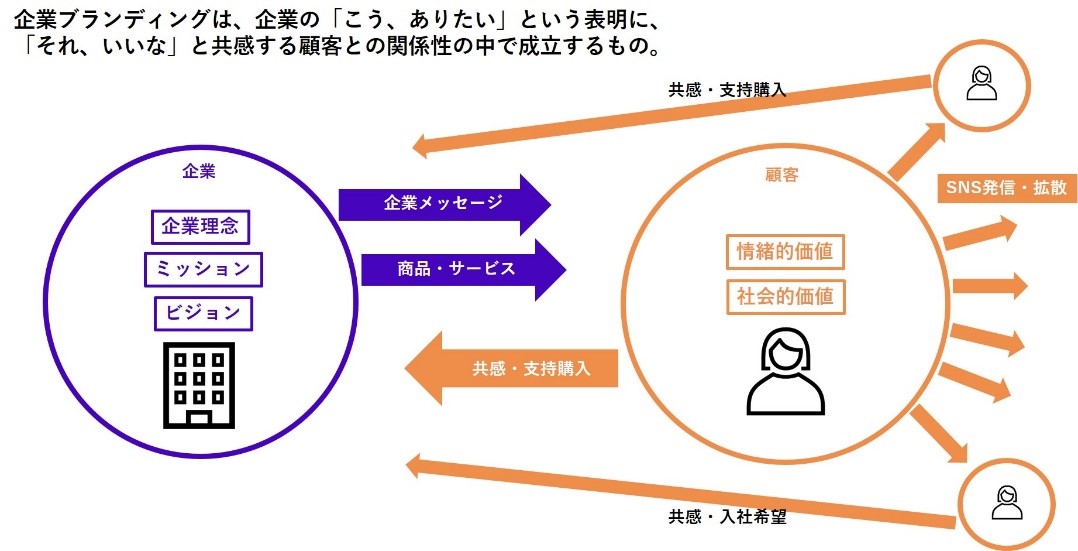

企業ブランディングは「企業そのものの価値や個性を明確に規定し、それを社内外に一貫して発信することで、社会や顧客からの信頼や共感を中長期的に獲得する活動」を指します。企業はこの取り組みを通して、他社との差別化を図り、「選ばれる企業ブランド」を確立することをめざします。

具体的なブランディング施策

・ビジョン・ミッション・バリュー(理念体系)の明文化

・コーポレートロゴやデザイン、トーン&マナーの統一

・広報・PR・広告・オウンドメディアによる情報発信

・社内浸透活動(社員教育・社内報・イベントなど)

・採用ブランディング活動、サステナビリティ活動

企業ブランドは、一般的に以下のような段階を経て形成されます。

1、自社の強みや特徴を分析し「理念(ブランドの存在意義)」「ミッション(果たすべき役 割)」

「ビジョン(ブランドがめざす未来)」などのブランドコンセプトを策定。

2、商品やサービス、企業メッセージなどの具体的な形や行動に落とし込んで、顧客や社会に「こ

うありたい」と発信・活動。

3、顧客がその言動にブランド価値を感じ共感すると「この企業のモノ作りの考え方が好きだから

買ってみよう」「自分の価値観と近いから継続的に買おう」「自分の購買は社会的にも意義があ

ると思う」という「支持買い」的価値に変換される。

4、さらに顧客がSNSなどで発信・拡散し、価値の共有者が増える。

企業が顧客や社会との関係性を構築する、このプロセスすべてが「企業ブランディング」の領域です。企業ブランディングは、イメージ戦略と思われがちですが、打ち出したイメージを行動で示すという意味では、むしろ企業の統一行動戦略という捉え方がしっくりきます。

■なぜ企業ブランディングが重要なのか?

大手企業が圧倒的な資本力と知名度で市場をリードし、中堅企業は価格競争に巻き込まれ、採用でも苦戦しています。このような厳しい状況の中、自社のブランドストーリーを武器に競合との差別化を図る「企業ブランディング」に取り組む企業が増えています。

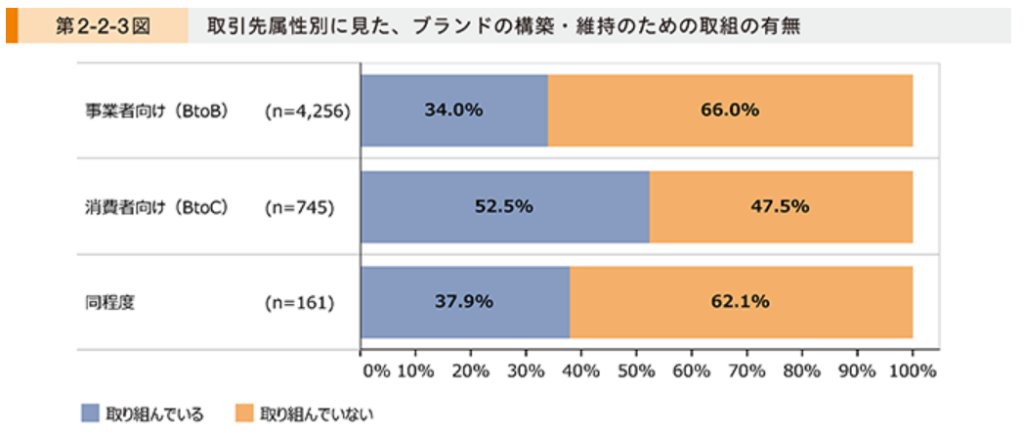

中小企業庁の調査によると、ブランディング活動に取り組んでいる中小企業は、BtoC(一般消費者向け)企業では52.5%と半数を超える高い数値となっています。一方BtoB(事業者向け)企業は約3割にとどまっており、思うよう進んでいない状況です(下図)。しかし企業ブランディングが本当に必要なのは、このような中小のBtoB企業かもしれません。

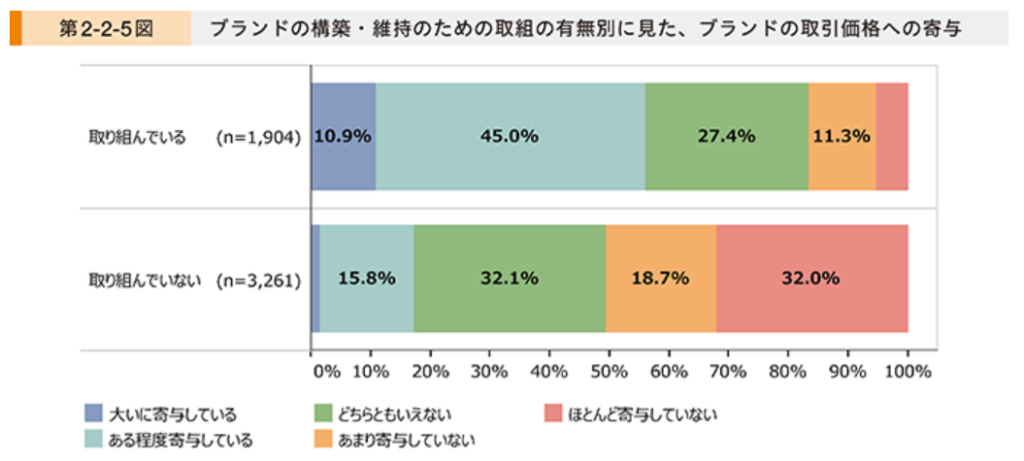

また「ブランディングの取り組みが、自社ブランドが取引価格の維持・引上げに寄与している」と回答した企業は55.9%に対し、ブランディングに取り組んでいない企業は17.2%と、大きな差を生んでいます(下図)。この結果からも、ブランディングに取り組むことにより、差別化が図られ、取引価格の維持・引上げなど企業業績へのプラスの影響が生まれていると推察することができます。

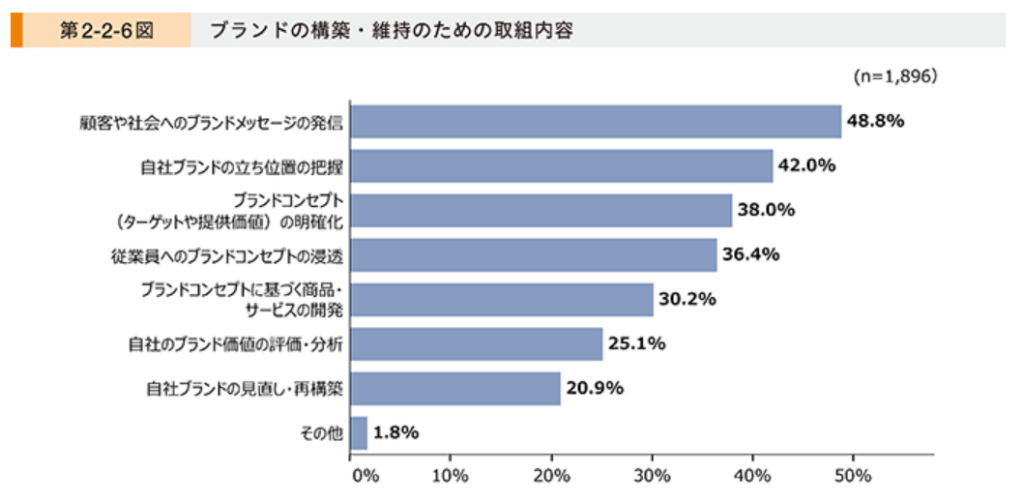

ブランディングの取り組み内容を見ると、「顧客や社会へのブランドメッセージの発信」の回答割合が最も高く、次いで「自社ブランドの立ち位置の把握」、「ブランドコンセプトの明確化」の回答割合が高くなっています。

上記のブランディングの各取り組みと、自社ブランドの取引価格への寄与度との関係を見ると、「顧客や社会へのブランドメッセージの発信」などが高い寄与度を示していることがわかります。また、取引価格に「大いに寄与している」企業と「ほとんど寄与していない」企業を比較すると、「自社ブランドの立ち位置の把握」や「ブランドコンセプトの明確化」において、回答割合に大きな違いがあることから、ブランディングの重要性がうかがえる結果となっています(下図)。

上記4つのグラフの出典:中小企業庁「2022年版中小企業白書」

(資料)(株)東京商工リサーチ「中小企業の経営理念・経営戦略に関するアンケート」https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2022/chusho/b2_2_1.html

■企業ブランディングが機能したときの6つのメリット

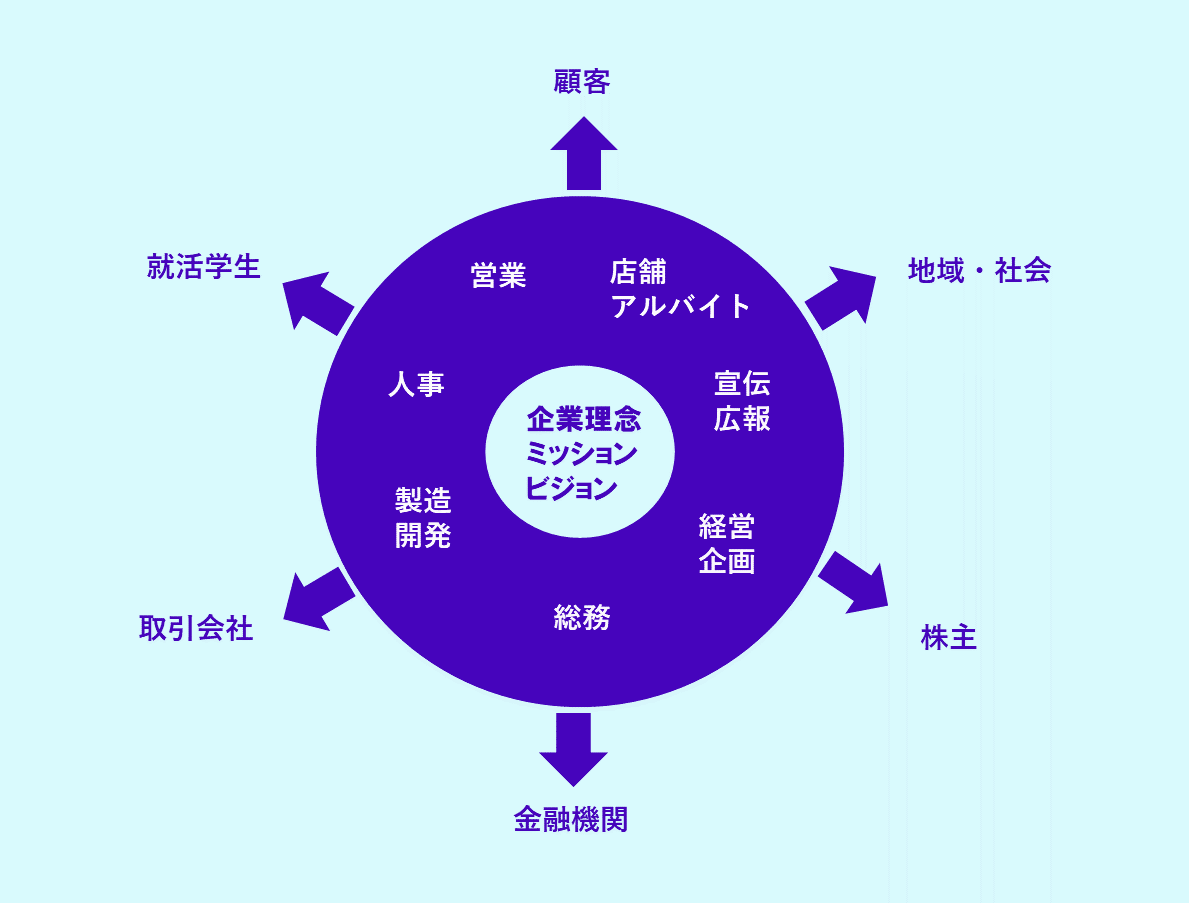

企業ブランディングが機能した状態になると、下図のように全方位で自社に対するロイヤリティや共感性が高まります。具体的には、以下のようなメリットが期待できます。

①顧客との良好な関係を構築できる

企業ブランディング活動を通して、自社のブランド理念やこだわりを顧客に理解してもらい、購買につなげる関係を構築し、継続的なロイヤルカスタマーへ育っていく有効な手段になります。

②ステークホルダーとの良好な関係を形成できる

一貫性のあるブランディング活動は、「この会社は信念をもって企業活動をしている」という「信頼感」を得ることにつながり、取引会社や株主、金融機関と円滑な関係を作る手助けになります。

③社会的な存在価値が評価される

ブランディング活動は地域社会への約束でもあり、「この会社は責任感のある会社だ」と地域や社会から愛されるきっかけになります。

④社員のモチベーションが向上する

顧客、関係者、社会からの好評価は、自社への誇りや責任感を醸成し、全社員が同じ理想をめざすモチベーションになります(インナーブランディング効果)。

⑤採用市場で、優秀な人材が集まりやすくなる

企業が目指す方向性に共感が生まれると、「このような会社で働きたい」という就職希望者が増えることにもつながり、激しさを増す採用市場でも優位に立てるでしょう。

合わせて読みたい!

優秀な人材を獲得するための「採用ブランディング」について解説したコラムはこちら↓↓↓

⑥経営課題の解決につながる

企業が直面するさまざまな課題を戦略的に解決でき、結果的にコスト削減になるなど、広範囲なメリットをもたらすようになります。

その反面、次のようなデメリットも想定されます。

①言動が一致しないと炎上リスクにつながる

掲げた理念(ブランドプロミス)をしっかりと企業活動に落とし込めなければ、「言葉(約束)」と「行動」が一致しない企業として認識され、成果どころかネガティブな評価につながりかねません。(SNSなどで、だれでも簡単に評価を発信できる時代です)

②効果が出るまでに時間を要する

全社員のコンセンサスを得て目標を立て、実行に移し、顧客や関係者から良い評価を受けるまでには、相応の時間を要します。

企業ブランディングは、企業活動の細部にまでブランド理念を浸透させ、あらゆる局面で、顧客との約束を守る姿勢が求められる施策でもあるのです。

■企業ブランディング5つの実践ポイント

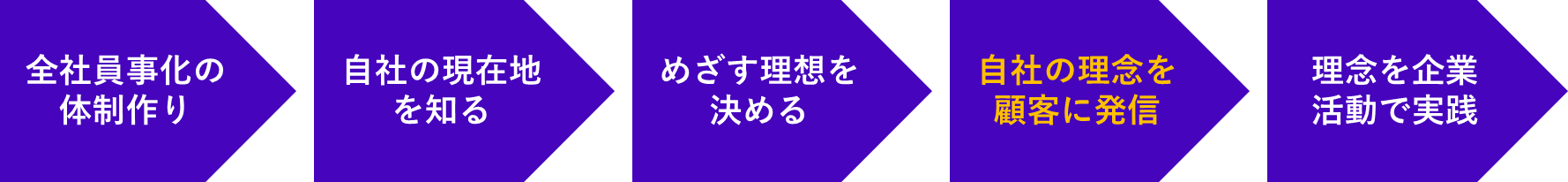

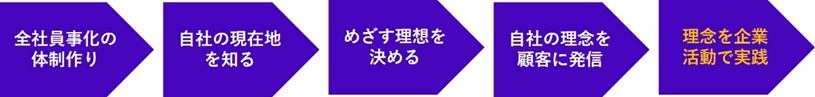

企業ブランディング、ここからは実践編。企業ブランディングに取り組む際の、注意すべき5つのポイントを、以下のような流れで解説します。

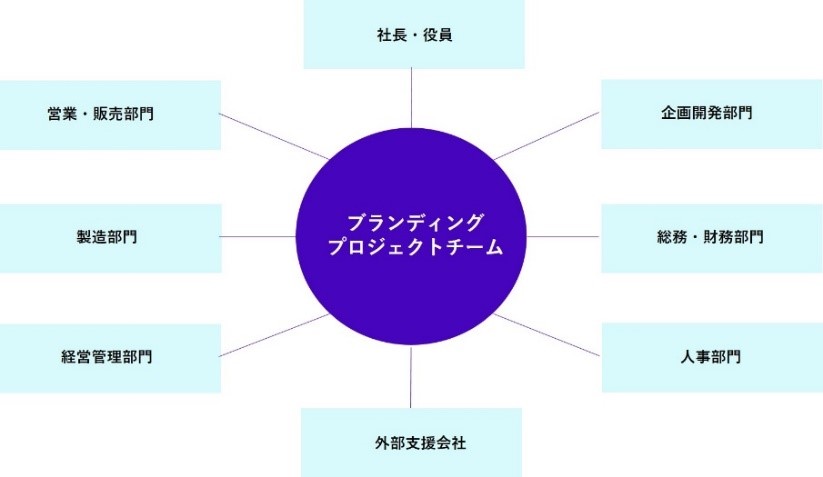

①企業ブランディングを全社員事化できる体制で進める:公募制も有効

一般的な企業の中でも中小規模の場合、宣伝やマーケティングの専門部署がなく、多くは総務部や商品開発部、営業部が兼務しているか、社長・役員自ら担当する例がよく見られます。

また、企業ブランディングについての総合的な知見がない企業も多く、自社ブランドの策定は広告会社やコンサル会社などの外部リソースに頼ることになりがちです。しかし策定した自社ブラントの実践者は社員であり、彼らがブランドの理念に腹落ちしなければ、自分事化して行動に移す意識が欠けることにもなります。

もし企業ブランディングのプロジェクトを立ち上げるなら、社長と専務と担当の社員とコンサル会社や広告会社だけで作るクローズド体制でなく、次のような体制作りを心がけることも重要です。

・メンバーは社内の部門を横断して、まんべんなくメンバーを招集する。

・自部門だけでなく、全社的な広い視野や意見を持つ社員を起用する。

・指示待ち型でない、自発的な行動ができる社員を選抜する。

・上記社員を集めるために、公募制も考慮する。

また、事前に全社員を対象にした「強み」「改善点」「社風」などの

●アンケート

●インタビュー

を実施したり、企業スローガンなどの候補が3案程度に絞られた段階では

●全社員による投票

など、可能な限り全社員の意思を反映するスタイルを模索して、戦略的に「自分たちのブランディング」というオープンな空気を作ることがブランディングを進める上で、求められます。

また自社にとどまらず、顧客や得意先企業、取引先など、自社を取り巻くあらゆる人の声に耳を傾けるために、定量調査や定性調査を実施することができれば、より客観的かつ一体感のある企業ブランディングワークになるでしょう。

トップダウンとボトムアップの両面からアプローチして、パート、アルバイトも含む全社員で同じ価値観を戦略的に共有。(企業ブランディングの実践者は社員やアルバイトたち)

②市場・ライバル・自社の現在地を知る:3つのフレームワーク

企業ブランディングプロジェクトが発足したら、最初に取り組むのが「自社の現在地を知る」=分析です。企業の成長に影響を及ぼすものは、外部要因と内部要因に分けられます。外部要因は、政治情勢、社会情勢、市場の変化、生活者の意識の変化、競合会社など。内部要因は、自社の強み・弱み・社風・歴史などを指しますが、大切なのは自社の強みばかり先行して考えないことです。

・自社と似たような強みを打ち出している競合はいないか?

・自社の強みを発揮できる市場は、変化していないか?この先も有望か?

・自分たちの強み(価値)は、どのような顧客に受け入れられるか?

など、顧客や競合他社の目線で、「自分たちは今どこに立っているのか?」について市場や顧客ニーズから客観的に分析します。

ここでは、よく知られている一般的なフレームワークを3つ紹介します。

●3C分析

市場・顧客(Customer)、競合(Competitor)、自社(Company)の客観的情報を整理・分析し、それぞれの関係性から進むべき戦略を探し出します。外部環境の現状分析をベースに、顧客のニーズに合致し、競合他社が持っていない、自社の強み(価値)を最大化できる切り口を、見つけ出すフレームワーク。

●SWOT分析

自社の事業の状況を、強み(Strength)、弱み(Weakness)、機会(Opportunity)、脅威(Threat)の4つの項目で整理して、課題を分析するフレームワーク。抽出した要素をそれぞれ掛け合わせて、状況に応じた戦略を練っていきます。

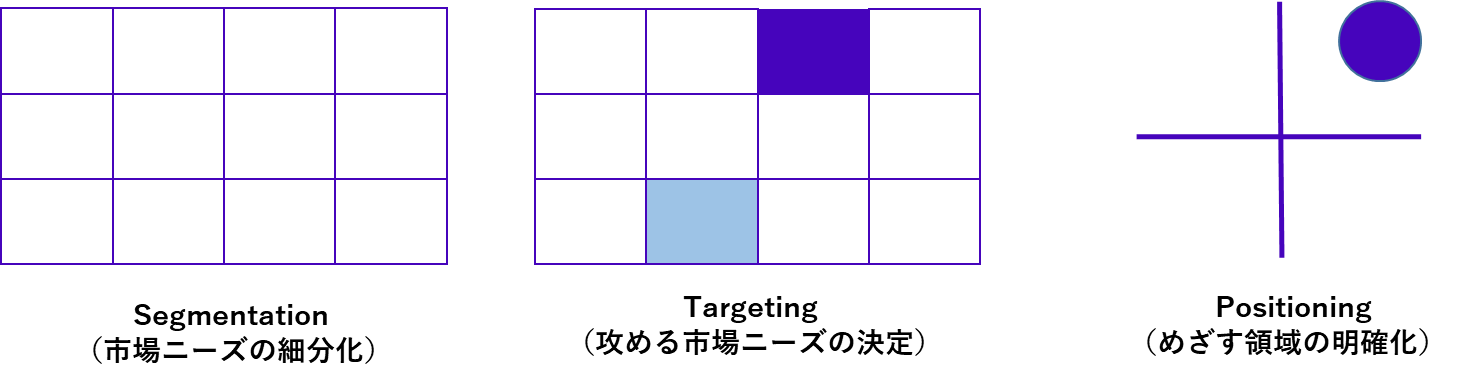

●STP分析

Segmentation(市場ニーズ細分化)、Targeting(攻める市場の決定)、Positioning(自社がめざす領域の明確化)の軸で自社戦略を絞り込んでいくマーケティング手法。STP分析は、市場が求めているニーズを細分化することで、より詳細に顧客を把握し、その求めている価値に対して、自社がどのような立ち位置で売り出していくか、アピールしていくかを決定します。

たとえば、「健康」という大きなマーケットを事例に考える時、年代や性別やモチベーションなどによって、各々存在するニーズを探り出していくと「ダイエット」「ストレス解消」「ボディシェイプ」「成人病予防」「コミュニティ参加」など、手に入れたい数多くの形が見えてきます。その中のどのニーズが、自社の強みに適合するか絞り込み、健康市場の中で、めざすべきポジションを定めていきます。

市場は伸びそうか。競合の強みは何か。自社は勝てそうか。まずは自分たちの現在地を客観的に把握することが重要。(自社に対する評価が甘くなり、判断ミスを防ぐためにも)

③自社の強みを絞り込み、めざす理想を決める

市場のニーズや競合の強みなどを客観的に分析し、自社の強みを活かして勝負できるポジションを絞り込めたら、次はめざす方向性(顧客に約束すること、期待してもらいたい姿)を明確化するフェイズです。

自社ブランドが描く戦略は、

●企業理念 :自社の存在意義やあり方・心構えをまとめたもの

●ミッション:自社が果たすべき役割・使命 (やり続けること)

●ビジョン :自社が描く理想 (こうなりたい)

などで言語化されるのが一般的です。そして、

●自社のロゴマーク:理念、思いを視覚化したもの

●スローガン:自社の理念をフレーズ化したもの

でシンボライズし、関係者全員が目印として共有します。

★企業ブランディング事例:株式会社ダイナン https://www.dainan-oita.co.jp/

大分市の縫製メーカー株式会社ダイナンは、社員の高齢化や人材難、技術の蓄積不足といった経営課題を解決する目的で企業ブランディングを実施しました。

次のような具体的な目標に掲げ、プロジェクトをスタート。

①社外に縫製の価値を伝え、技術に対して適正な価格で仕事を受けること

②社内で働く人たちが縫製という仕事に誇りを持ち、長く働くモチベーションを上げること

③広くダイナンを知ってもらい、新たな人材にも入社してもらうこと

ブランディング施策として

・企業理念(スローガン、クレド、行動指針)を策定し、コーポレートサイトやnote発信で発信

・社員が愛着を持てるCI(コーポレートアイデンティティ)を制作

・社員ユニフォーム、社員の休憩空間、社屋外壁塗装デザインなどのVI(ビジュアルアイデンティティ)

を展開

プロジェクトの成果

2025年に実施した社員アンケートでは「手仕事を誇りに思う気持ちが強くなった」「服を着る人のことを考え、そのために工場内のメンバーとの関わり方を具体的に考えられるようになった」といったコメントが得られ、働く姿勢にポジティブな影響を与えています。クレドは、社員が朝礼で読み上げを行うほか、自発的に持ち歩くなどして会社全体に根付いています。また、一連の取り組みやブランディングに対する思いをウェブサイトやnoteで発信することで、共感してくれる人が増え、求人応募者の増加にもつながりました。また、国内のファッションブランドから名指しで仕事の依頼をいただく機会も増え、会社の認知度や信頼感が上がっています。

また、2021年から始まった同社のブランディングプロジェクトは、2025年度のグッドデザイン賞を受賞しました。

出典・引用:PR TIMES|株式会社ダイナン『ダイナンのブランディングプロジェクトが「2025年度グッドデザイン賞」を受賞!』(2025年10月15日)https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000171358.html

企業の思いやこだわりを、「顧客への約束」や「期待してもらいたい姿」「スローガン」などを明文化し、社内外で共有。

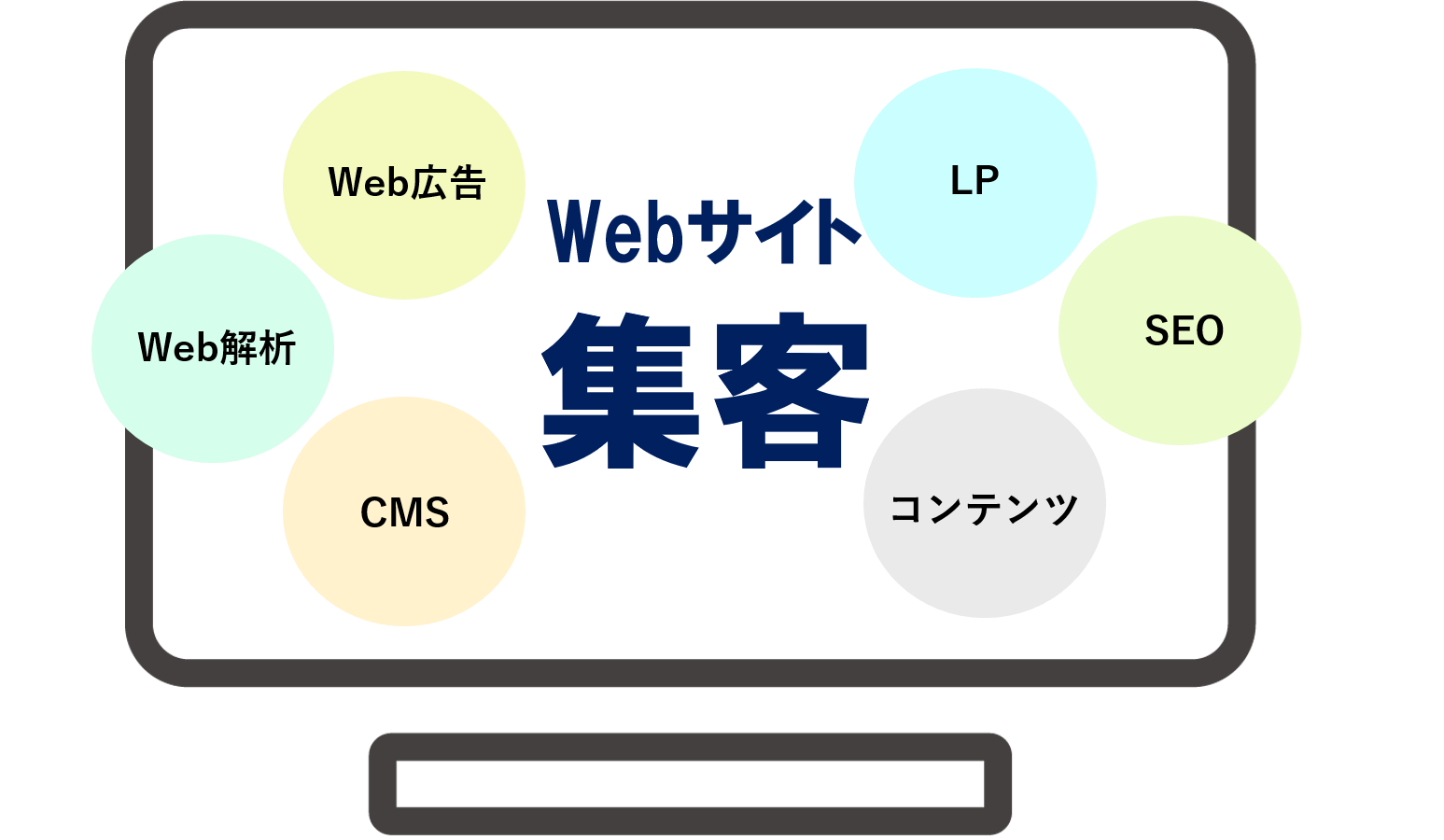

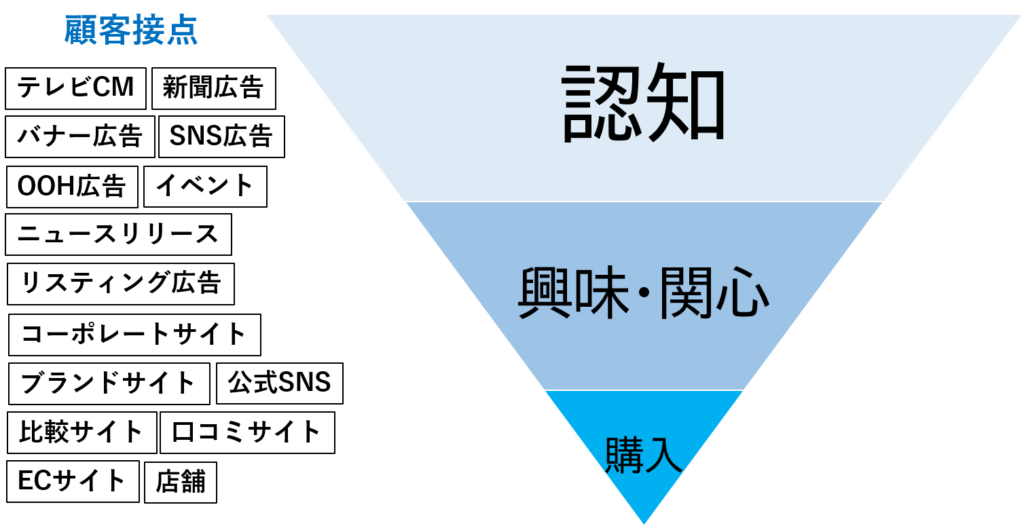

④自社のめざす理念を伝えたい顧客に発信:顧客接点の最適化

実践ポイント③で策定した理念を、どのようなターゲットにどのようなメディアで伝えればよいか、最適な顧客接点を設計するフェースです。

顧客接点は、以下のように整理できます。

◆ペイドメディア=有料の広告メディア。企業名や商品名の認知・興味を獲得する目的。

・Web広告(バナー広告、ディスプレイ広告、動画広告、リスティング広告など)

・マス広告(TVCM、ラジオCM、新聞、雑誌、屋外・交通広告など)

◆アーンドメディア=第三者による情報発信メディア。自社の取り組みを広く紹介する目的。

・記事 (無料)企業のニュースリリースを取り上げた記事執筆、メディア掲載など

◆オウンドメディア=自社が運営しコントロールできるメディア。広告や記事から流入する顧客の受け

皿の役割。

・ホームページ

・ブランドサイト

・公式SNS

・会社案内

・カタログ

・店舗デザイン

・ユニフォーム

・パッケージ

・包装紙

・店員の接客トーク

◆シェアメディア=SNSの投稿による口コミの共有・拡散を生むメディア

・X(旧Twitter)

・Instagram

・Facebook

・LINE

・You Tube

・TikTokなど

◆その他

・コンセプトショップ、旗艦店

・展示会、イベント

・コンテンツSEO/記事制作(顧客ニーズに沿って、自社商品につながる記事を執筆し、自然検索に

よる興味関心層との接点を作り、サイト流入集客を狙う手法)

◎マーケティングファネルによるコミュニケーション設計

マーケティングファネルとは、潜在ユーザーの購買行動を図式化したもので、企業がユーザーとのコミュニケーション手段を設計する際に使われます。この流れに沿って、策定したブランドメッセージを発信しいていきます。

認知度の低い企業にとって、最初の大きな課題が「認知の壁」です。せっかく自社のブランディングを進めて、コーポレートサイトをリニューアルしても、企業の存在を知られていない状態では多くの流入は見込めません。ペイドメディア(あるいはアーンドメディア)を使って認知度を向上させ、コーポレートサイトへの誘導を図りましょう。

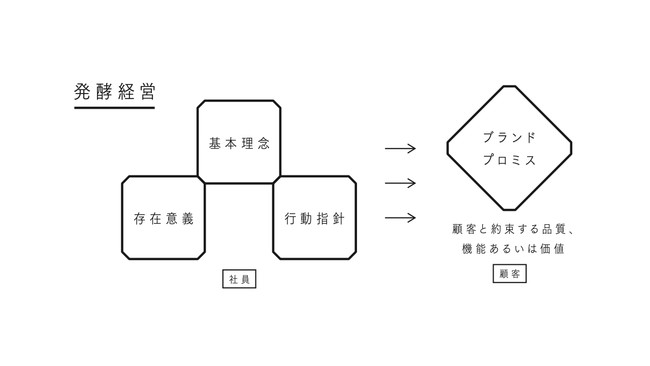

★企業ブランディング事例:環境大善株式会社 https://kankyo-daizen.jp/

北海道北見市で、牛のし尿を再利用した消臭液、土壌改良材の製造・販売を行う環境大善株式会社は、

2018年から自社のブランディングに着手。自社の強み、存在意義などさまざまな視点からの分析を経て、新たな経営理念「発酵経営®」を掲げました。そして下記のようにまず社内からブランドコンセプトの浸透を図った後、次々とプロダクトのリニューアルなどを展開しています。

・社員向けに経営理念を具体化した冊子を作成、共有

・“ブランドプロミス”(顧客に約束する価値)を策定

・社名変更、新たなシンボルマークを作成

・社員の制服や請求書などあらゆる箇所に新しいシンボルマークを配置し、インターナル・

ブランディング(社内ブランディング)を実施

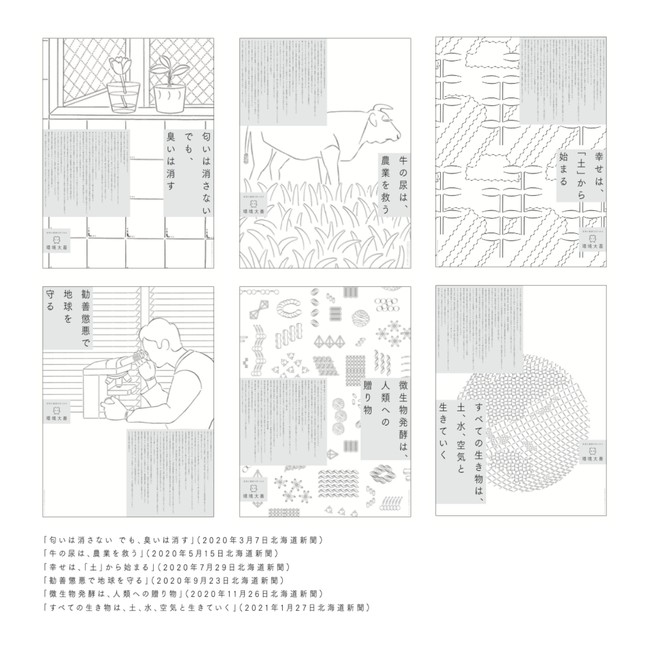

・地元紙への広告掲載、オンライン番組の配信などで、ブランドコンセプトを発信

・商品パッケージのリニューアル

・ブランドサイトのリニューアル

自社の企業活動・ブランドコンセプトを言語化・発信したことで、社員が自社の活動や技術に自信を深めるとともに、会社へのエンゲージメント向上にも寄与しました。また北見市外からの新規採用につながるなど、人材獲得にも効果を発揮。さらに利益率の向上や、海外との取引を含めて販路の拡大にもつながっており、来期の売上げは20%程度伸びる見込み、とのことです。

出典・引用:中小企業庁「2022年版中小企業白書」https://www.chusho.meti.go.jp/pamflet/hakusyo/2022/chusho/b2_2_1.html

出典:PR TIMES|環境大善株式会社「天然成分100%の消臭液「きえ〜る」のパッケージデザインをリニューアル」(2021年9月22日)https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000017.000054114.html

また同社のブランディングの取り組みにおいて、パッケージデザインが第101回 ニューヨークADC賞 (The ADC 101st Annual Awards)で入賞するなど、国際的にも評価されています。

出典:PRTIMES|環境大善株式会社「第101回 ニューヨークADC賞 (The ADC 101st Annual Awards)で入賞いたしました」(2022年5月20日 )https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000024.000054114.html

以上のように、同社はターゲットを「社会・環境意識の高い若年層」と設定し、

・自然をイメージするシンプルで親しみやすいプロダクトデザインやネーミング開発

・公式SNSを中心とした情報発信による、ブランドコンセプトの醸成・拡散

などで、顧客とのコミュニケーションを実践しています。

instagram:https://www.instagram.com/kankyo_daizen/

X:https://x.com/KankyoDaizen

note:https://note.com/kankyo_daizen

自社のブランド理念を、誰にどう伝えるか。戦略的な「顧客接点の設計」が、ブランディングの成果に大きく影響することも。

⑤企業ブランディングは、長期的に言動が一致してこそ機能する

前項の事例でご紹介した環境大善株式会社は、2018年にリブランディングプロジェクトに着手。そして最初に行った施策が、社員の意識統一を図る「インナーブランディング」でした。ともすれば、結果を急ぐあまり商品パッケージのリニューアルから始めたくなりますが、すべての社員が同じ方向を向くことに時間を割いた進め方はとても勉強になります。

コラムの冒頭に、企業ブランディングはイメージ戦略ではあるが、打ち出したイメージを行動で示すという意味では、むしろ企業の統一行動戦略であると書きました。企業ブランディングは「急がば回れ」で、中長期的に取り組むべくプロジェクトです。

企業ブランディングの実践者は社員。まずは社員たちをその気にさせなければ、定着しない。結果を急がず、中長期的に取り組むべきプロジェクト。

■ブランディングのパートナー会社をお探しなら

事例豊富なジェイアール東日本企画を候補の一つに

ここまで、企業ブランディングの課題や注意すべき5つの実践ポイントについて事例を交えて解説をしました。ブランディングの目標達成への道のりは長く、クリアすべきハードルも多く存在します。

・周年を機に、会社のブランドイメージを一新したい

・主力商品のパッケージデザインやホームページもリニューアルを検討している

・業界では知られているが、消費者にもっと自社ブランドを認知してもらいたい

・優秀な人材を採用するために、ブランディングを行いたい

上記のような課題解決のためにブランディングを検討中で、相談先を探している」という方は、ブランディング案件のサポート実績多数の、当社ジェイアール東日本企画を候補の一つにご検討ください。包括的なブランド戦略立案から、「ブランド策定」や「ブランド理念の視覚化」などの一部分でも、当社のノウハウでご支援いたします。

当社ジェイアール東日本企画について詳しく知りたい方は、会社案内資料をダウンロードしてください。また競合プレゼンテーションへの参加ご依頼などは「メールお問い合わせ」からお願いいたします。