こんにちは、ジェイアール東日本企画「キクコト」編集部です。

「推し活」といえば、若者の流行というイメージを持つ方も多いかもしれません。しかし最近では、若者だけでなくシニア世代にも広がりを見せており、推しのために地方の舞台やライブに足を運ぶシニアも増えています。

推し活シニアは、推しを応援することに時間やお金を惜しまないため、シニアマーケティングの新たな切り口としても注目されています。

こんな方におすすめのコラムです。

☑最新のシニアの推し活事情について知りたい

☑シニアに人気な推しジャンルや推し活内容を知りたい

☑シニアビジネスで「推し活マーケティング」を活用したい

1. 最新のシニア推し活事情

「推し」がいるシニアはどれくらい?

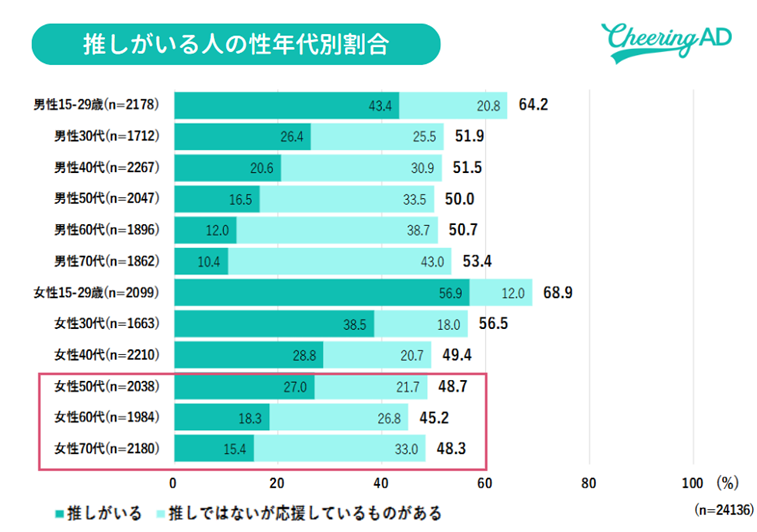

2025年1月に当社ジェイアール東日本企画が行った調査では、50〜70代のプレシニア・シニア層のいずれの世代でも、10%以上の人が「推し」がいると回答しました。

また、約半数の人が、「推し」とまではいかなくとも、好きで応援している対象があると答えています。

特に女性は男性に比べて「推し」がいる割合が高く、50代では27%と4人に1人に推しがおり、70代でも15%以上の人に推しがいることがわかりました。

出典:推し活・応援広告調査2024 jeki応援広告事務局Cheering AD

推し活ブームの影響により、シニア層にも「推し」という言葉や概念が浸透し始めており、これまで応援してきたアイドルや俳優などを、自らの「推し」として認識する人が増えてきていると考えられます。

シニアは推し活にアクティブ

実は、シニアは若者よりも「推し活」にアクティブな傾向にあります。シニアは、定年を迎えて自由に使える時間が増え、子育てや住宅ローンといった経済的負担が減ったことで可処分所得が安定しています。そのため、趣味に費やす時間とお金に余裕があるのです。

例えば、宝塚ファンの中には、同じ演目を10回観に行き、年間で100万円以上を「推し活」に費やしているシニアもいます。

若年層が「推し活」を日常の一部として無理なく楽しむ一方で、シニア世代にとっては、人生の後半を彩る「生きがい」として取り組まれる傾向が強く、より深く、熱心になりやすいのが特徴です

さらに、「推しを応援すると自分も幸せになれる」と感じる人が多く、推しは高齢者が感じる孤独を癒す存在にもなっています。

こうした心理的な効果も、シニア世代が「推し活」にはまる大きな要因となっています。

シニアに推し活が広がった背景

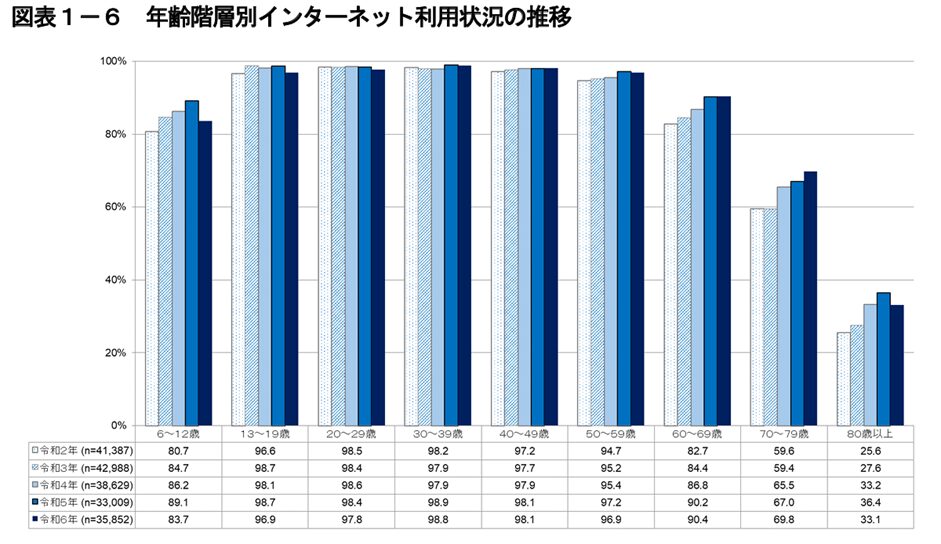

シニア層にも「推し活」が広がった背景として、デジタルシニアの増加が挙げられます。

総務省の令和6年「通信利用動向調査報告書」によると、60代のインターネット利用率は9割以上、70代でも約7割に達しています。インターネットやスマートフォンの普及により、年齢に関係なく新しい情報や文化に触れる環境が整ってきました。

出典:総務省 令和6年 通信利用動向調査報告書

これにより、テレビや雑誌といった従来のメディアだけでは出会えなかった“推し”と接する機会や、SNSを通じた趣味の交流の場が生まれました。

「シニアだから知らない」「ついていけない」といった心理的なハードルが下がり、若年層と同様にトレンドや趣味を楽しむシニア層が増加しています。

シニアのデジタル化については、以下の2つの記事でも詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

2. そもそも「推し」「推し活」とは?

シニアの推し活について詳しく解説する前に、改めて「そもそも推し活とは何か」を紹介します。

「推し」とは?

他人におすすめしたいくらい好きなものを「推し」といいます。

「好き」よりも応援したいという強い感情があり、推しのために積極的に行動を起こすファンが多いです。

例:アイドルAさんを「好きなファン」と「推しているファン」の違い

「好き」=TVをつけてAさんが出ていればその番組を見る、SNSをフォローしている

「推し」=Aさんの出演情報をチェックして必ず番組を見る、ファンクラブに入っており

ライブに行ったりグッズを購入したりする(=時間やお金を使って応援したいのが推し)

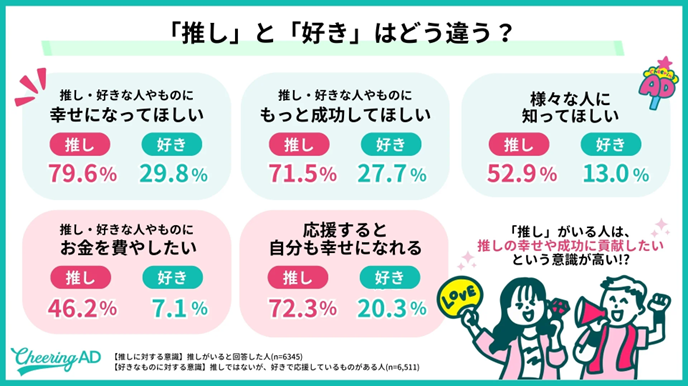

実際に、「好きで応援しているもの」と「推し」に対する意識の違いを調査したところ、「推し」に対しての方が「お金を費やしたい」「もっと成功してほしい」といった貢献意欲がより強い傾向があることが分かりました。

出典:推し活・応援広告調査2024 jeki応援広告事務局Cheering AD

「推し活」とは

「推し活」と聞くと、若い世代がグッズを大量に購入したり、応援グッズを手にライブに足を運んだりといった熱心なファン活動をイメージする方が多いのではないでしょうか。

しかし、推し活とはそのような熱狂的な活動に限らず、「推しを応援するすべての行動」を指す言葉です。

実際、中高年層やシニア層も、昔から宝塚や歌舞伎、演歌歌手の公演を追いかけるなど、推し活と同様の行動をしてきました。つまり、「推し活」という言葉は比較的新しいものですが、その文化自体は、長年にわたって世代を超えて親しまれてきたものなのです。

それが「推し活」という言葉で再定義されたことにより、幅広い世代に共通する認識として広まり、年齢を問わず共感を集める概念へと進化しました。

3.シニア世代の推し活の実態

シニアに人気な「推し」ジャンル

■アイドル・アーティスト

特にシニア女性に支持されているのが、アイドルやアーティストです。

「成長を見守る楽しさ」や「人生に彩りを添える存在」としての魅力があり、特に人気なのが以下の2タイプです。

・若手アイドル:自身の子や孫と重ねて、見守るような気持ちで応援することが多い

・ベテラン歌手:演歌歌手など、若い頃に親しんだ歌手や音楽を「再推し」することが多い

テレビや雑誌などで日常的に応援できるだけでなく、コンサート会場での非日常体験がシニアの生活の活力につながっています。

■俳優

俳優は、作品やインタビューを通じて人間性や真摯な姿勢が見えるため、「信頼できる」「尊敬できる」といった感情から、シニアの推しになりやすい存在です。

特に人気が高いのは、舞台俳優や歌舞伎俳優です。舞台公演は、アイドルやアーティストのライブよりも開催頻度が高く、座席も比較的取りやすいため、趣味として継続的に楽しみやすいことも、シニアに人気の理由となっています。

■スポーツチーム

プロ野球やサッカーなどのスポーツチームは、特にシニア男性に根強い人気を誇ります。

地元チームへの愛着は、単なる娯楽を超えて“地域の誇り”としての意味を持ち、長年にわたり応援を続けてきたファンも少なくありません。

世代を超えて応援できる共通の話題としても人気が高く、応援仲間との交流やテレビ観戦が日課となっているシニアも多くなっています。

シニアの推し活の楽しみ方

同じ「推し活」でも、若者とシニアではその楽しみ方に大きな違いがあります。

SNSやデジタルコンテンツを積極的に活用する若年層に対し、シニア世代は自分のペースで、じっくりと“推し”との時間を楽しむ傾向があります。そんなシニアならではの推し活の楽しみ方を紹介します。

■推し旅

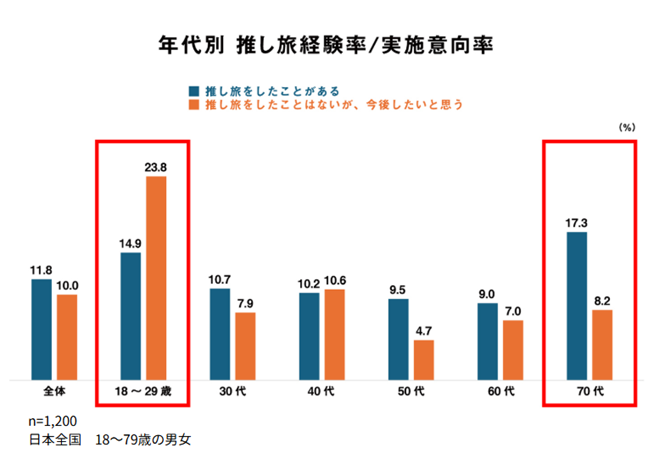

「推し旅」とは、推しのコンサートや舞台が開催される遠方の会場を訪れたり、ドラマや映画のロケ地などの“聖地”を巡ったりする旅行を指します。シニア層では、この「推し旅」が非常に活発に行われています。

当社が実施した調査によると、推し旅の経験率が最も高かったのは70代で、17.3%に達しました。 さらに、推し活が活発と言われるZ世代よりも、70代の方が高い結果となっています。

また、50代〜70代では「推し旅をしたことがないが、今後してみたい」と答えた未経験者よりも、実際に経験した人の割合が上回っており、時間的・金銭的な余裕から、行動に移すハードルが若年層よりも低いことがわかります。

自由回答で見られた70代の具体的な推し旅の例:

引用:【推し活×旅行】推し旅が活発なのは、若者よりもシニア!?https://ebisu-hatsu.com/articles/?p=13503

「宝塚歌劇の生徒を推しているので、彼女が出演する場合は、国内どこへでも出かける。」(75歳・女性)

「ももクロのライブに遠征し、その帰りにゆかりの場所を訪れたり、映画でロケした場所を訪れたりした。」(71歳・男性)

■雑誌の購入・新聞などのスクラップ

デジタルシニアが増加する中にあっても、「推し活」においては手に取ることができる紙メディアが根強い人気を保っています。

好きな俳優やアーティストが掲載された雑誌や新聞、チラシなどを使ってスクラップブックを作成したり、写真を切り抜いて飾ったりするなど、昭和世代らしいアナログな推し活が根付いています。

実際に、筆者の祖母も、孫の私の写真の隣に雑誌から切り抜いたアイドルの写真を飾っており、紙メディアを通じた「推し活」が身近な存在であることがうかがえます。

■推しを通じた友人との交流

人気のあるアイドルや俳優を“推し”に持つ場合、チケットの入手が困難になることもあります。そのため、ファン同士で協力し、申し込みを分担するといったやりとりも珍しくありません。こうした関わりを通じて、シニア世代でも自然と“推し仲間”との交流が生まれる機会が増えています。

さらに、シニア層は若者と比べて、推し友達と終演後に一緒に食事を楽しんだり、観劇仲間と遠征旅行に出かけたりするなど、深いつながりを築きやすい傾向があります。共通の推しがいることで自然と会話が弾み、新たな友人関係が生まれることも多く、シニアの生活に活気と喜びをもたらしています。

4. シニアビジネスに推し活を取り入れるには

ここまで解説してきたように、推し活はシニア世代の心を動かし、行動を促す存在です。シニア向けビジネスにおいても、「推し心理」をうまく活用することで、販売促進やリピート率の向上につなげることができます。

推し活をするシニアをターゲットにするには以下のようなプロモーションが効果的です。

シニアに人気が高いタレントを起用したプロモーション

シニアマーケットにおいては、「共感」や「信頼感」が購買行動の大きな要因となります。

熱量の高いファンを多く持つタレントを起用したプロモーションは、応援する気持ちが購買行動に直結しやすく、非常に高い効果が期待できます。

タレントとファンの間に築かれた強い信頼関係は、プロモーションをきっかけに企業や製品への好感につながりやすく、キャンペーン終了後も継続的な購買や利用につながる“推し活ファン”も多く存在します。

一方で、「推し」への理解が浅いままプロモーションを行うと、かえって悪印象を与える危険性もあるため、ファンが喜び、心から共感できる企画を実施することが非常に重要です。

実際にシニアに人気の高いタレント・コンテンツを起用したプロモーション事例を紹介します。

■事例【ファンが喜ぶ事例】JR東海「推し旅 × 宝塚歌劇」コラボ

JR東海は、シニア層にも根強い人気を誇る宝塚歌劇団とタイアップし、「推し旅」キャンペーンを展開しました。

対象公演に合わせたトラベルキャンペーンでは、トップスターによる限定トーク動画の配信、オリジナルグッズのプレゼント、スターたちの車掌姿のビジュアルなど、ファン心理を深く理解したプロモーションが実施されました。

このように、「ファンが喜ぶ体験」にフォーカスした展開は、旅行需要の喚起や鉄道利用の促進にもつながり、企業とファンの双方にとってメリットのある施策となっています。

キャンペーン公式サイト:https://recommend.jr-central.co.jp/oshi-tabi/takarazuka_star/

■事例【シニアの共感を得た事例】大人用おむつ「アテント」 草彅剛さん起用

大人用おむつブランド「アテント」は、国民的タレントである草彅剛さんを起用したCMを展開しました。介護を行うプレシニア世代から高齢者本人まで、長年テレビで親しまれてきた草彅さんの信頼性と親しみやすさが、プロモーションの成功につながった成功事例です。

CMでは、草彅さんが「介護する側」と「される側」の両方を一人二役で演じることで、共感を呼びやすい内容に仕上がっています。視聴者からは「草彅くんが出ているから試してみたい」「親がオムツを受け入れるようになった」といった声が寄せられました。

参考:草彅剛が出演する「アテント 夜1枚安心シリーズ」の新CMが12月1日(日)より放映開始!https://contents.atarashiichizu.com/?p=25660&post_type=chizu_topic

「推し活をサポート!」などのメッセージで共感を呼ぶ

推し活がブームとなる中で、企業が“応援する気持ち”をサポートするようなメッセージを発信することは、非常に効果的なプロモーション手法のひとつとなっています。

「推し活をサポート!」「いつまでも推しを楽しめる毎日を」といった共感型の訴求は、シニア層の心理に寄り添い、製品やサービスに対する好意的なイメージを醸成します。

特に、健康関連商品や旅行商品など、「推し活をより快適に楽しむ」ことに貢献できる製品との相性は抜群です。

■事例:わかさ生活「推しを見るための ブルーベリーアイ」

わかさ生活は、視覚ケアサプリ「ブルーベリーアイ」のプロモーションにおいて、「推しをクリアに見るためにコンサート前に飲んでみて」と訴求。

製品の機能だけを訴求するのではなく、「その商品が推し活をどう支えるか」にフォーカスしたメッセージは、「応援する気持ちを理解してくれている」と感じさせ、購買意欲の喚起やブランドロイヤリティの向上につながります。

推し活ファン巻き込んだ企業プロモーションについてわかりやすく解説した資料「推し活マーケティングはじめてガイド」を公開しています。シニアだけでなく推し活を行うファンの特徴や、推し活マーケティングに興味がある方はぜひこちらもご覧ください。

5. まとめ

これまで「若者のもの」という印象が強かった推し活は、今やシニア世代にも広がり、人生の楽しみや生きがいとして親しまれています。可処分時間や可処分所得に余裕のあるシニア層は、応援する対象への熱量も若年層以上に高く、非常にアクティブです。

今後のシニアマーケティングにおいては、単に年齢層でくくるのではなく、趣味やライフスタイルに応じた、より細やかなターゲティングが求められます。その中でも、「推し活」を切り口にしたプロモーションは、シニア層の共感を得やすく、販売促進やブランドへの信頼・愛着の向上に大きく貢献する可能性を秘めています。

シニア世代の“好き”や“応援したい”という気持ちに寄り添ったコミュニケーションが、これからのマーケティング成功の鍵となるでしょう。

最後に、推し活を行うシニアに効果的な広告媒体を紹介します。

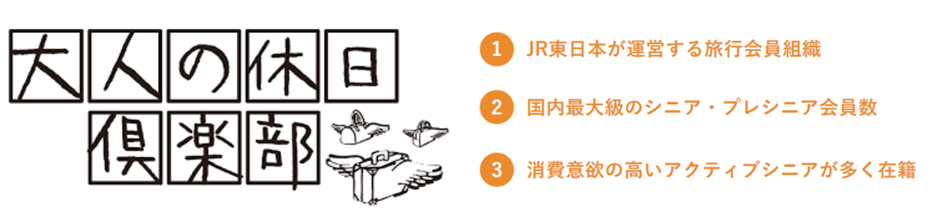

6.「推し旅」をするシニアにおすすめ!「大人の休日倶楽部」

推し活シニアは、ライブや舞台、試合などのために「推し旅」を積極的に行う方も多く、非常にアクティブです。こうした旅行好きなシニア層に向けて効果的にアプローチできる媒体が、JR東日本の「大人の休日倶楽部」会員誌です。

大人の休日俱楽部とは?

「大人の休日倶楽部」は、50 歳からの「旅」と「暮らし」を応援する JR 東日本の旅行会員組織で、現在約280万人(累計)のプレシニア・シニア会員を有したサービスです。

その会員に向けて月に1回発行されているのが、「大人の休日倶楽部」会員誌です。発行部数は月間約113万部を誇り、50代以上のアクティブシニアに直接アプローチできる貴重な広告メディアとなっています。

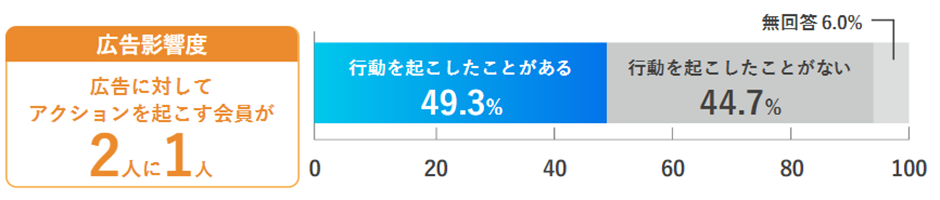

リーチ数だけではなく、注目すべきは「広告影響度」の高さです。

会員向けアンケートでは、「会員誌に掲載された広告に対して実際に行動を起こしたことがある」と回答した方が約50%という結果になり、これはかなり高い反応率です。

健康・美容・趣味など、さまざまなジャンルのシニア向け商品・サービスとの相性が良く、100万人以上のアクティブシニアに確実に情報を届けられることから、多くの広告主様から高く評価いただいています。「大人の休日倶楽部」会員誌への広告出稿にご関心をお持ちの方は、ぜひ以下より詳細資料をダウンロードください。

本サイトを運営する 株式会社ジェイアール東日本企画(jeki) は、「大人の休日倶楽部」のプロモーションをはじめ、数多くのシニア向け広告施策を手がけてまいりました。

推しがいるシニアはもちろん、 シニアマーケティング全般に関するご相談も承っておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。