こんにちは、ジェイアール東日本企画「キクコト」編集部です。

今回のテーマは「ファンダムマーケティング」です。

近年、マーケティングの現場で静かに注目を集めている「ファンダムマーケティング」。本コラムでは、自社のマーケティング活動にどのように活かせるのかをわかりやすく解説します。

本コラムでわかること

・ファンダムマーケティングとは

・市場背景とファンダム消費

・企業が活用すべきファンダムマーケティングの戦略

・ファンダムマーケティング導入のステップ

なぜ“好き”が経済を動かすのか?ファンダムの力を知る

「好き」=自発的な熱量が購買を生む時代

かつて多くの生活者は、テレビCMや新聞広告など「企業から消費者へ一方通行の情報発信」によって、商品やサービスを知り、購入していました。いわば「受け身の消費行動」が主流だった時代です。

しかし今、多くの人がスマホを通じて自分の“好き”を見つけ、共感し、自ら拡散・購買する時代へと変わりました。その背景にあるのが「ファンダム」という熱量の高いコミュニティの存在です。

ファンダムとは、特定のアイドル・アニメ・キャラクター・作品などを熱狂的に支持するファンの集まりを指します。そしてその“好き”の感情は、単なる好意にとどまらず、「応援したい」「もっと知ってほしい」「広めたい」という能動的なアクション=経済行動を生み出します。

たとえば、K-POPアイドルのカムバック(新曲リリース)に合わせてファンがCDを複数枚買い、SNSで拡散する。アニメのキャラグッズがコンビニで登場すれば、全種揃えるまで通い詰める。これらの行動はすべて、「好き」という感情から始まり、自発的に消費を生み出しているのです。

ファンダムとは何か?従来のマーケティングとの違い

ファンダムマーケティングを理解するには、まず「ファンダム」と「ファン」の違いを押さえておく必要があります。

・ファン:ある対象に対して好意や興味を持つ人

・ファンダム:そのファンたちが集まり、熱量の高いコミュニティを形成している状態

ファンダムは単なる個人的な「好き」の集まりではなく、共通の文脈・世界観・価値観を共有するコミュニティです。そしてその中では、情報の共有、コンテンツの再創造(二次創作)、リアルイベントへの参加など、多様な“活動”が行われています。

従来のマーケティング手法が“企業が消費者を説得する”ものであったのに対し、ファンダムマーケティングではファンが自ら拡散し、熱を帯びた共感が連鎖していくという違いがあります。つまり、ブランドや商品が「推される側」となり、ファンに“応援される存在”になることがポイントなのです。その点で“ファンダムマーケティング”は、いわゆる“推し活マーケティング”とかなり近しい概念であるともいえます。

エンタメファンの行動パターンと消費傾向

特にエンタメ分野におけるファンダムは、極めて高い継続性・拡散性・経済性を備えています。

【主な行動例】

・アニメ・アイドルの新グッズを“コンプ(全種類揃える)”するために複数購入

・推しキャラとコラボした飲料や菓子をまとめ買いし、写真をSNSに投稿

・聖地巡礼として作品ゆかりの地を訪れ、現地消費を行う

・応援広告(※)のためにクラウドファンディングで資金を集める

※応援広告:ファンが特定のアイドルやアーティスト、キャラクターなどを応援するために、自らお金を出して広告を出稿すること。

これらの消費は「商品が欲しい」よりも、「推しを支援したい」「好きな世界観を持ち帰りたい」といった感情的価値によるものが多く、1人当たりの支出額が高い傾向にあります。

このような熱量を持つファンダムをマーケティングに取り込むことができれば、従来の広告以上の拡散力と継続力を発揮するのは明らかです。

推し活が生み出す巨大市場とファンダム消費のリアル

推し活市場は9,000億円超?注目される経済インパクト

「推し活」は、いまや日本の消費活動を支える重要な文化となっています。

株式会社矢野経済研究所の「『オタク市場』に関する調査(2024年)」によると、アニメ・アイドル・ゲームなどを含むオタク市場全体の市場規模は約9,423億円に達すると推計されています。「オタク」=「推し活」と単純に置き換えることはできませんが、両社が重なる部分は多いため、広義の推し活市場は9,000億円規模の市場ポテンシャルがあると言えます。

※出典:株式会社矢野経済研究所/「オタク」市場に関する調査(2024年)

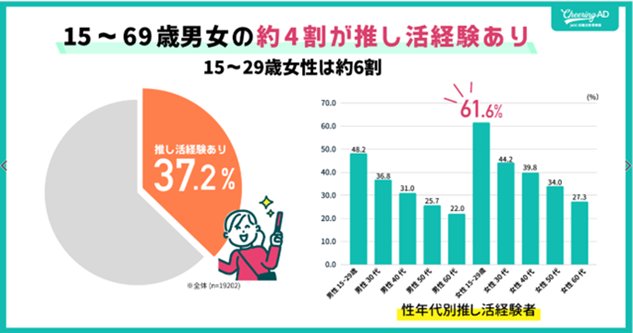

また、当社ジェイアール東日本企画(jeki)が運営する「Cheering AD」の調査では、15〜69歳の男女のうち約37%が「推し活経験あり」と回答。特に10〜20代女性では過半数を超えており、まさにZ世代を中心とした“推し消費”が広がっている実態が見えてきます。

この市場のインパクトは無視できず、多くの企業が今、推し活マーケティングやファンダムマーケティングに注目しています。

”推し活市場”や”推し活マーケティング”についてさらに詳しく知りたい方はこちらのコラムもご覧ください ↓

ファンが自らお金を出す“応援消費”の仕組み

推し活の最大の特徴は、誰かに言われたわけでもなく、「好きだから」「応援したいから」という理由で自らお金を使うという点です。これはマーケティングにおいて非常に重要な意味を持ちます。

たとえば、次のような事例があります。

【事例1】駅構内に“推しの誕生日広告”を掲出

ファン同士が協力して費用を出し合い、駅構内や大型街頭ビジョンに応援広告を掲出。1つの広告に数十万〜百万円単位の費用がかかるにも関わらず、多くのファンが喜んで参加します。

【事例2】コラボカフェに長蛇の列

アニメやアイドルとタイアップした「コラボカフェ」が登場すると、限定メニューやノベルティグッズを求めて全国からファンが来店。「推しのためなら何時間待っても平気」という行動は、通常の飲食店集客では考えられない現象です。

このような“応援消費”は、「価格」や「機能」ではなく、“感情”と“関係性”が消費の起点になっているのが特徴です。企業はこの仕組みを理解し、「推しを応援できる体験」を提供することで、ファンの購買意欲を自然に引き出すことが可能になります。

Z世代を中心に広がる「推し消費」の3つの特徴

Z世代を中心とした推し消費には、次のような3つの特徴があります。

① シェア志向の消費行動

Z世代はSNSネイティブ世代。彼らにとっては「買う」だけでなく「見せる」「共感を得る」ことも価値の一部です。

→ 例:限定グッズを買ったらInstagramで購入報告を投稿。

② コト消費への価値シフト

“モノ”ではなく“体験”に価値を感じる傾向が強いです。

→ 例:推しキャラとのバーチャル撮影会、ファン同士のイベント参加。

③ コミュニティによる熱量の維持

「1人で推す」より「仲間と推す」ことで楽しさが倍増。SNSやリアルイベントでファン同士がつながり、継続的な消費が生まれやすい環境が形成されています。

このような背景から、Z世代マーケティングを考えるなら、ファンダムマーケティングの導入は必然と言っても過言ではありません。

企業が活用すべきファンダムマーケティングの戦略とは

推しとの“親和性”が鍵になる企画設計

ファンダムマーケティングを成功させるためにまず重要なのが、「推しとの親和性」です。どれだけ人気のあるキャラクターやアーティストと組んだとしても、ブランドや商品との相性が悪ければ、ファンの心には響きません。それどころか「無理な便乗」「世界観を壊された」といったネガティブな反応につながることもあります。

たとえば、食品メーカーがアニメキャラとタイアップして“推しのイメージカラー”に合わせたお菓子を開発した事例では、キャラクターの世界観を尊重したデザインやストーリーがSNS上で好評を呼び、「これはわかってる!」「ファンへのリスペクトを感じる」と称賛されました。こうした「納得感」や「共感」は、単なるプロモーションを“応援されるプロジェクト”に変える力を持ちます。

親和性を高めるためには、以下のような視点が必要です:

・キャラクターやアーティストの価値観、設定、ファン心理を理解する

・自社ブランドがその世界観とどう接点を持てるかを丁寧に検討する

・ファンが「このブランドとコラボしてくれてうれしい」と思える余白をつくる

ファン目線を持つこと。それがファンダムマーケティングの出発点です。

SNSで共感と拡散を生む仕掛けづくり

ファンダムマーケティングでは、SNSは単なる「広告媒体」ではなく、“共感と熱量の連鎖を生む場”として活用することが求められます。推し活をしているファンにとって、SNSは「好き」を発信し、仲間とつながり、盛り上がるためのライフラインです。

では、どうすればSNS上で自然な拡散が起きるのか?

それには“シェアしたくなる理由”を仕込むことが鍵です。

たとえば

・推しと一緒に写真が撮れるフォトブースやARフィルター

・購入特典として“SNSで見せたくなる”ノベルティ

・「#〇〇と推し活中」などの投稿キャンペーン企画

特にZ世代・ミレニアル世代は、自分の投稿が「誰かの共感や反応を呼ぶか」を重視します。だからこそ企業は、SNS投稿が“ファンにとっての喜び”になるような設計を意識することが大切です。

さらに、ファンの投稿やUGC(ユーザー生成コンテンツ)を企業公式アカウントが紹介・コメントすることで、「見てくれている」という実感がファンとの距離をぐっと縮めます。

ファン心理に寄り添うことが成功への第一歩

ファンダムマーケティングにおいて最も大切なのは、「ファン心理をどこまで深く理解しているか」です。ファンにとって「推し」とは、単なるコンテンツや人物ではなく、「心の拠り所」であり、「日々の楽しみ」であり、「自己表現の一部」です。そこに企業が関わるということは、ファンの感情という繊細な領域に足を踏み入れることでもあります。

だからこそ、以下のような配慮が求められます:

・世界観を壊さないこと(例:キャラのイメージに反する企画は避ける)

・推しを丁寧に扱うこと(ビジュアルの質・紹介文の表現に注意)

・ファンの声をきちんと聞くこと(SNSのリアクションに真摯に向き合う)

ファンは、自分の“推し”を大切に扱ってくれる企業に対して、自然と親近感と信頼を抱くものです。その感情が“共感”を生み、購買につながる。まさにファンダムマーケティングの本質はここにあります。

ファンダムマーケティング導入のステップと成功事例

はじめに検討すべき3つの準備項目

ファンダムマーケティングに取り組むには、以下3つのステップを押さえて準備を進めることをおすすめします。

① ファンダム層と自社ブランドの“接点”を探す

・自社商品・サービスの中で、どのようなジャンルや属性がファンダムと重なるのかを分析。

・たとえば「推し活×美容」「アニメ×スイーツ」「アイドル×交通広告」などのテーマをマッピングしてみる。

② 関連するファンダム文化・文脈をリサーチ

・ファンダムには独自のルールや文化があります。まずはその世界観を理解し、「その界隈では何が好まれるか」を把握する。

・X(旧Twitter)やTikTok、ファンブログ、リアルイベントの様子などをチェックするとよい。

③ ブランドとしての“関わり方”の指針を決める

・主役はあくまで「推し」であり、企業はあくまで“黒子”として立つ。

・どこまでプロモーションに踏み込むか、世界観への関与度合いを明確にし、社内で方針を共有しておくことが重要です。

「推し活マーケティング」ならjeki

こうしたファンダムマーケティングを実践していくうえで、「何から始めればいいか分からない」「推し活に関する知見が社内にない」という企業も少なくありません。

そんな企業に向けて、当社では推し活マーケティングの支援を行っています。

コラボ企画の企画立案・制作、OOHを活用したファン参加型大型広告企画など、推し活を最大限活用したマーケティング施策のサポートが可能です。

まずは無料でダウンロードできる「推し活マーケティング はじめてガイド」から情報収集を始めてみるのがおすすめです。

まとめ:“好き”は、人を動かす力になる

ファンダムマーケティングは、単なるブームではなく、これからの時代にマッチした有効なマーケティング手法です。

“好き”という気持ちには、人を動かす大きな力があります。時間もお金も、そして気持ちまでも動かす——それがファンダムが持つ経済的な可能性です。企業がこの力を味方につけるためには、「売りたい」ではなく「一緒に応援したい」という視点が求められます。

“推される”ブランドへ。

その第一歩を、ファンダムマーケティング/推し活マーケティングで始めてみませんか?