こんにちは。ジェイアール東日本企画キクコト編集部です。

広告・マーケティングに“効く”コラム、今回のテーマは「自治体コラボ」です。

近年、多くの企業やブランドがさまざまなコラボレーションを実施していますが、その潮流は自治体などの行政機関にも広がっています。アニメや映画とその舞台となる地域がコラボする事例がよく知られていますが、近年では目的や手法が多様化し、より幅広い分野での取り組みが見られます。

当コラムでは、自治体コラボの現状や成功のポイントについて、具体的な事例を交えながら解説します。

当コラムでわかること

・自治体コラボとは?

・自治体コラボのメリット、デメリット

・自治体コラボ成功のポイント

・自治体コラボの成功例

このような人におすすめ

●自治体コラボの事例を知りたい

●若者を呼び込む地域活性策を検討している

●コラボを活用して観光客を増やしたい

●自治体コラボに強い企業を探している

■自治体コラボとは?

ご存じのように、自治体とは都道府県や市区町村などの行政主体を指します。現在、多くの自治体が人口減少や高齢化、地域経済の縮小といった課題に直面しており、その解決策の一つとして観光振興に力を入れています。

ご当地キャラクターの開発やSNSを活用したプロモーションなど、さまざまな施策が実施される中、起爆剤として近年注目されているのがアニメや映画、ゲームなどのコンテンツとコラボする「自治体コラボ」です。

特に、アニメや映画の舞台となった地域を訪れる「聖地巡礼」は一定の認知を得ており、コンテンツと自治体の連携はますます強まっています。

コンテンツとのコラボなど

キャラクター活用の教科書、当サイト限定で公開中です

■自治体コラボのメリット

● 地域の認知度やブランド価値を短期間で高められる

人気コンテンツとのコラボは、地域の魅力を一から伝える労力を省き、短期間で認知度やブランド価値を向上させることができます。特に多くのファンを持つコンテンツと連携すれば、大きな話題を生み注目度が飛躍的に高まります。

●熱量の高いファンの「遠征」を促し、地域での消費を活性化できる

コンテンツとのコラボは、特定のファン層にダイレクトに訴求できるため非常に効果的です。地域限定のコラボグッズやイベントは、ファンの購買意欲を刺激し来訪の動機となります。

● 普段接点のない潜在層(特に若者)にアピールできる

アニメやゲーム、VTuberとのコラボは、10代・20代の若年層にリーチしやすく、これまでその地域に関心がなかった層の興味を引き出せます。

例: 伝統的な温泉地が若者向けの人気コンテンツとコラボし、新たな観光客層を獲得。

● SNSによる拡散効果が期待できる

人気コンテンツとコラボすることで、SNSを通じた情報拡散が期待できます。公式アカウントだけでなく、ファンの自発的な投稿が二次拡散・三次拡散を生み、認知度向上に貢献します。

●地元のステークホルダーを巻き込み、地域の一体感を創出できる

例えば地域の店舗や観光施設と連携し、スタンプラリーや特別企画を実施することで、地域全体を巻き込んだ取り組みが可能になります。地元事業者の協力を得ながら、地域の活性化にも寄与できます。

■自治体コラボのデメリット

● コンテンツ権利者との交渉が複雑で調整負担が大きい

コンテンツコラボを実施する際には、ライセンス管理会社や著作権者との交渉、スケジュール調整、企画監修など多くの実務が発生します。特に権利者が複数いる場合は、承認フローが煩雑になりがちです。専門知識を持つパートナー企業と連携することで、スムーズな進行が期待できます。

● 地元関係者との調整が増え、観光客への対応を誤るとリスクにつながる

コラボ施策には、観光施設や地元事業者など多くの関係者が介在します。そのため、調整の負担が大きく、連携が不十分だとトラブルや炎上のリスクが生じます。事前に十分な調整を行い、対応方針を関係者間で共有することが重要です。

● 一過性のブームで終わるリスクがある

コラボ期間中は大きな話題を呼んでも、終了後に観光客が激減するケースがあります。持続可能な地域活性化につなげるためには、コラボを起点とした長期的な施策を同時に検討する必要があります。

●コンテンツとの親和性が低いと成果が出にくい

コンテンツコラボは、ターゲット層との親和性が重要です。単に「人気だから」との理由で選定すると、ファンの共感を得られず、期待した成果につながらないでしょう。コラボの背景やストーリー性を意識し、地域との相乗効果が生まれる企画を設計することが成功の鍵となります。

■自治体コラボ実施のポイント

●地域と親和性のあるコンテンツを選定する

コラボするコンテンツは、地域とのつながりや物語性を十分に考慮して選定することが重要です。コンテンツのファンが納得し、地域の関係者も当事者意識を持てるコラボを企画しましょう。

コラボの主な選定理由としては、以下のようなケースが挙げられます。

・自治体がコンテンツの舞台になっている

・自治体が作者や監督の出身地である

・作中主人公の好物や身に着けているアイテムがその地域の名産品である

自治体コラボ事例

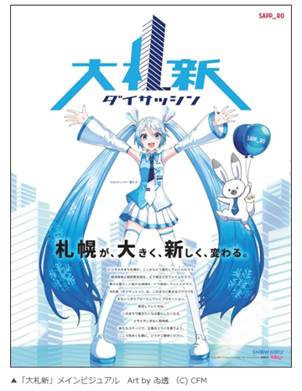

◎札幌市×雪ミク

札幌市では「大札新(ダイサッシン)」のスローガンのもと、2022年から企業誘致プロモーションを展開。そして2025年、そのPRアンバサダーとして「雪ミク」とのコラボがスタートしました。

「雪ミク」は、2010年の『さっぽろ雪まつり』で、真っ白な「初音ミク」の雪像が制作されたことをきっかけに誕生した、北海道を応援するキャラクターです。以来、『SNOW MIKU』フェスティバルを毎年北海道で開催し、多くのファンを魅了してきました。2024年9月から、札幌観光大使としても活動中です。

40代以上のビジネス層にも認知度の高い「初音ミク」の雪ミクバージョンを活用することで、札幌市の企業誘致プロモーションは話題性を獲得。今後、首都圏を中心に展開されるPRイベントでも雪ミクが登場し、さらなる認知度向上が期待されます。https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000117.000130084.html

● 独自性のあるコラボアイデアを考案する

● 長期的な視点で計画する

コラボは短期間で大きな話題を生みますが、持続的な地域活性化につなげるためには、長期的な取り組みが重要です。自治体とのコラボには、2年3年と長期にわたるプロジェクトも多く、参加企業が増えるなどの波及効果もあります。

自治体コラボ事例

◎北海道(アイヌ民族文化財団)×ゴールデンカムイ

2018年にスタートした北海道とゴールデンカムイとのコラボは、2025年も継続中です。

今年度は、

・キャンペーンポスターが貼られた10か所を周遊する広域ポスターラリー

・さまざまなコラボグッズが当たるSNSキャンペーン

など、ユニークな企画を展開しています。

キャンペーン特設サイトhttps://goldenkamuy-hokkaido.jp/

さらに、このコラボには地元企業や、北海道コンサドーレ札幌、北海道日本ハムファイターズなども参加し、地域全体を巻き込んだプロジェクトへと発展しています。長期的なコラボの成功事例として、参考になるでしょう。

「サッポロ クラシック」とTVアニメ『ゴールデンカムイ』とのタイアップは、物語の舞台である北海道を応援することを目的に2018年から実施しており、毎年ご好評いただいています。本年のパッケージは、350ml缶には「杉元佐一」「白石由竹」「海賊房太郎」が、500ml缶には「尾形百之助」「ヴァシリ」がデザインされています。また、本商品の発売にあわせ「サッポロ クラシック『ゴールデンカムイと乾杯ッ!!』ビールと楽しむキャンペーン」を実施します。6缶パックをご購入のお客様に抽選で「ゴールデンカムイ」ファンの心をくすぐるアイテム「オリジナル木樽ジョッキ」が当たります。当社はサッポロ クラシックを通じて、生まれ育った北海道に感謝の気持ちを込めて、これからも北海道の皆さまに北海道で暮らすしあわせを提供し続けます。

サッポロビールホームページより引用

https://www.sapporobeer.jp/news_release/0000016789/

サッポロビール×ゴールデンカムイコラボデザイン缶(当社事例)

https://online-soudan.jeki.co.jp/works/character_animation_movie/sapporobeer/

●余裕のあるスケジュール、協力会社の選定を

デメリットの項でも言及しましたが、コンテンツには多くのステークホルダーが関与するため、関係者の調整やデザイン確認、制作物のチェックに時間がかかります。特に人気コンテンツの場合は権利者の承認プロセスが長引くことがあり、通常半年以上の準備期間が必要です。

また、コンテンツの公開日や地域イベントの開催時期とタイミングを合わせる場合は、逆算してスケジュールを組むことが求められます。このような業務に精通した広告代理店にサポートを依頼することで、スムーズな進行が可能になります。

■その他のユニークな自治体コラボ事例

◎佐賀県サガプライズ!

佐賀県は、2013年から情報発信による地方創生プロジェクトをスタートさせ、2015年7月より「サガプライズ!」として情報発信しています。企業やコンテンツ等とのコラボレーションにより佐賀県の地域資源の磨き上げや地域のさらなる活性につなげています。プロジェクト始動からこれまでに「ゴジラ対(つい)サガ」や「佐賀県副知事 島耕作」、「ロマンシング佐賀」など40のプロジェクトを実施しています。 (引用:佐賀県サガプライズ!公式サイトhttps://sagaprise.jp)

佐賀県は10年前から、コンテンツコラボをスタートさせ、現在まで40ものコラボを実現しています。地方自治体の取り組みとしてはかなり異例ではありますが、「コラボで地域を活性化させる」という姿勢を長期にわたって示し続けています。最近では、コラボを発表するたびに「また佐賀県が変なコラボやってる」とSNS界隈で話題になるくらい、ユニークな県として認知されているようです。

◎鳥取市×新しい学校のリーダーズ

鳥取市は、認知度向上や魅力発信を目指すシティプロモーションの一環として「新しい学校のリーダーズ」とコラボ。鳥取市全面協力のもと、「青春を切り裂く波動」のMVを撮影しました。

また、鳥取市でいきいきと暮らす市民を写真で紹介するキャンペーン「#鳥取家族」と、「新しい学校のリーダーズ」もコラボを実施。同じポーズの写真で構成されたポスターを、鳥取と東京で同時展開しました。

◎群馬県×V Tuber大神ミオ

群馬県は、県の知名度向上を目的に、同県出身の人気V Tuber「大神ミオ」とコラボしました。大神ミオは、ホロライブプロダクションに所属する狼V Tuberで、群馬県赤城山の出身であることを公言。ゲーム配信や唄配信を得意としています(YouTubeチャンネル登録者数114万人、Xフォロワー数97.3万人※コラボ当時)

「ミオの Real 群馬レポ」と題して、

・群馬県知事&ぐんまちゃんとご対面編

・知られざる群馬グルメ編

・群馬で外国気分編

の3本の動画を配信し、群馬県の魅力をアピールしました。

(引用:群馬県ホームページ https://www.pref.gunma.jp/site/houdou/617292.html)

ホロライブ公式 YouTubeチャンネルから配信された動画「群馬県知事&ぐんまちゃんとご対面」編は13万回再生され、Xでもトレンド入り。群馬県の知名度向上に寄与しました。

◎釧路市×邪神ちゃんドロップキック

釧路市は、

アニメ「邪神ちゃんドロップキック」の第3期制作に伴い、ふるさと納税(使い道「観光などの地域振興(アニメによるプロモーションを含む)に活用してほしい」)で3,000万円を集められたら、釧路市を舞台にした「邪神ちゃんドロップキック」コラボアニメの制作を実施します、

と宣言。(引用:釧路市ホームページ https://www.city.kushiro.lg.jp/machi/furusatok/1005874.html)

見事目標額の3000万円を達成し、北海道文化放送でのオンエアが実現しました。放送された釧路編では、釧路湿原や和商市場、アイヌコタンやふき畑など釧路・阿寒・音別の3地区の魅力がたっぷりと紹介され、当作品のファンのみならず、多くのアニメファンが釧路エリアを訪れた(聖地巡礼)ということです。

この事例のように、推しの対象となるコンテンツのために、消費行動をする「推し活」ファンを上手に巻き込むことも、自治体コラボにおいて見逃せないポイントとなります。

“推し活ファン”の行動を促すノウハウ、当サイト限定で公開中!

■まとめ:自治体コラボ成功の方程式は、話題性×ストーリー×推し活

自治体コラボについて事例とともに解説しました。成功事例に共通するポイントは以下の3つです。

・シェアしたくなる話題性がある

「単に人気だから」だけではなく、コラボによって生まれる新しい価値を提供しています。

・ファンが納得するストーリーがある

「このコンテンツとなぜコラボするのか?」の理由が明確で、コンテンツや作品への深い理解や愛情が伴っています。

・推し活ファンを巻き込んでいる

コンテンツファンの関心を刺激するコラボ内容で、彼らの熱量や行動力を引き出しています。

■自治体コラボは、実績豊富なジェイアール東日本企画へ

当社ジェイアール東日本企画は、JR東日本グループの広告会社として1988年に発足。以来37年間、各自治体様とも連携して、さまざまな地域観光送客キャンペーンに携わってきました。前述の事例紹介にもありますが、近年の観光キャンペーンではコンテンツとのコラボによるプロモーション実績も多数あります。

また、ファンがお金を出し合って「推し」のために広告を掲出する「応援広告」のECサイト「Cheering AD https://cheering-ad.jeki.co.jp/」を運営し、推し活ファンの支援実績も2,000件 を超えています。

これらの知見をベースに、地域の課題に合わせたコラボレーションをご提案することができます。ぜひお気軽にお問い合わせください。

コンテンツコラボの当社事例はこちら コンテンツコラボに関するお問い合わせ