こんにちは。ジェイアール東日本企画「キクコト」編集部です。

今回は「キャラクターの使用料」について解説します。

人気のキャラクターを起用して企業の宣伝・プロモーションに活用することは、マーケティングにおいて有効な手段となっていますが、いったい何にどれくらい費用が掛かるのか、わかりにくい方も多いでしょう。

今回のコラムではキャラクターの使用料について解説し、またその利用に伴う注意事項、事例について、筆者の経験を交えてご紹介します。ぜひキャラクタープロモーションの参考にしてください。

↓↓↓↓当コラムをお読みの方に、おすすめ資料↓↓↓↓

「キャラクター活用はじめてガイド」

ダウンロードしてご活用ください

1. キャラクター使用料の基本

・「キャラクター使用料」の基本的な考え方

企業が販促やブランディングを目的として、既存のキャラクターのグラフィックや音声などを利用する場合には、その「使用権」に対して料金が発生するのが一般的です。これが「キャラクター使用料」と呼ばれるものです。そして、著作権や商標権といった知的財産権に基づき、キャラクターを「期限付き・範囲限定で使わせてもらう約束」を、キャラクターの所有権を持つ権利者とのライセンス契約といいます。

この「キャラクター使用料」が、いつ、何に、どれくらいかかるのか、はケースによって異なり、多様です。

費用の相場としては、ご想像の通り、有名キャラクターの使用料は高額になり、そうでないキャラクターはそれなりの使用料になるのですが、単純なキャラクターの知名度の高低以上に、「どんな施策にキャラクターを起用するか」、で費用は大きく異なります。

したがって、キャラクター起用に当たっては、費用が発生する項目がなんなのかを把握しておくことが重要です。そうすることでマーケティング計画が練りやすくなります。

以降、個々のケースについて解説していきます。

・使用料が発生するケース、発生しないケース

まず、どんな場合にキャラクター使用料が発生するのか、を確認します。

基本的には、商用目的で第三者のキャラクターを利用する場合、すべて使用料が発生すると考えてよいでしょう。たとえば、以下のようなケースです。

・広告バナーにキャラクターを使う

・店舗やイベントの装飾にキャラクターを登場させる

・キャラクターの画像をSNSで拡散する(企業アカウントとして)

一方で、使用料が発生しないケースも一部存在します。たとえば、以下のような場合です。

・利用が非営利かつ権利者が無償使用を許可している場合

・相続人が不在で著作権保護期間が終了しているパブリックドメイン作品

ただし、無償の場合も「所有者に無断で使用できるわけではない」というケースがほとんどです。

例えば熊本県の所有キャラクター「くまモン」はそのイラストの使用料が、2025年6月現在、無料となっています。(国外利用の場合を除く)

ただし、その利用にあたっては利用申請書の提出をはじめ、様々なルールが設定されています。最も重要なルールは「くまモンの利用が熊本県のPRに繋がっていること」で、それ以外にも「特定の会社や商品をくまモンがおすすめしているような表現は不可」など、利用上の制限が多数あります。

(※詳細はこちらのサイトを参考にしてください。https://kumamon-land.jp/riyokyodaku/)

つまり、キャラクター及びその所有者にとってメリットがなければ無償でキャラクターを使用できることはほぼない、と考えていただいて結構です。

使用前には必ず権利元に確認を取るようにしましょう。無断で使用すると、後から損害賠償を請求されるリスクがあります。

2. キャラクター使用料は、何にどれくらいかかるのか

キャラクターの使用料の相場は、「知名度」や「ブランド力」によって大きく変わります。基本的にはキャラクターの知名度に応じて使用料が決まり、あまり知名度が高くないキャラクターであれば数十万円程度で起用できるケースもありますが、一方で国民的に人気があるアニメキャラなどの相場は数千万円に達することがあります。

その金額設定は、様々な要素によって変動します。今年ライセンス契約にかかわる費用が500万円だったキャラクターが来年には1000万円になっていることもありえますので、ぜひ、使用検討の都度、権利元に確認するようにしてください。

・使用料の主な決まり方(競合・期間・範囲)

個々のキャラクター使用料は、一般的に、主に以下の3つを大きな前提条件として費用が変動します。

競合排除の有無:

競合排除とは、キャラクターの使用期間中に、権利者が他の企業に同キャラクターを使用する許可を出さないこと、です。これを設定するかどうかでキャラクター使用料は大きく異なります。

せっかく権利者とキャラクター使用のライセンス契約を結んでも、同時にライバル企業にも同じキャラクターを使用されてしまっては、宣伝効果が薄れてしまうかもしれませんので、使用者側としては避けたいところです。また権利者側としても、ある時期同時に同じ商品カテゴリーの複数の商品でキャラクターが宣伝利用されることを、ユーザーからの見え方を気にして歓迎しない場合もあります。

したがって著名キャラクターであればあるほど影響力を意識し、権利者側が競合排除をある程度設けることが多いです。

キャラクターによって変わってくるのは、何を競合とみなすか、その「範囲」です。

食品、飲料、車、保険、化粧品などの大きなカテゴリーで分ける場合もあれば、

カテゴリー内でさらに細かな分類(「食品」内で、お菓子、麺類、パン類、油脂、乳製品など細かく分けること)を行う場合もあります。

この分類は利用者側から要望を出すこともできますが、基本的には権利者側が決定します。傾向としては、著名なキャラクターほど、この競合範囲の分類は細かくなります。

分類が細かければ細かいほど、多くの企業にキャラクターを利用してもらえるチャンス(=使用料を得るチャンス、宣伝を通じてキャラクターが人々に親しまれるチャンス)が増えるからです。

なお、前述のくまモンで言えば、くまモンは一切競合排除をしていません。食品会社や飲料会社や旅行会社やアパレルなど業界によらず、すでに先行するライバル企業がくまモンを起用していようがいまいが、熊本県が定める条件さえ満たせばどの企業も同時にくまモンを起用可能です。

競合排除ができないことは、キャラクターを金銭的に無償あるいは比較的安価で使用する代償の一つです。

キャラクター使用料とは、「他社にキャラクターを使用させない費用」も含むわけです。

使用期間:

1週間〜1年間など、どれくらいの期間キャラクターを使うかで料金が異なります。キャラクターによっては長期にわたる場合は数千万円に及ぶこともあります。

ただし、一般的に言って、あまりに短期の利用は、キャラクターによっては権利者に歓迎されません。短期の利用のためにライセンス契約作業を行うことは、権利者に確認作業などで大きな負担を強いるためです。ごく短い使用期間のために競合排除を行うことも難しいです。

また、あまり細かく利用日数を刻んで使用期間を設定するケースも少なく、月単位、3か月単位、年単位での契約が多いです。加えて、1年以上の契約をするのはレアケースで、それ以上の長期間キャラクターライセンス契約をする場合は、1年ごとに継続確認を行う場合がほとんどです。

使用範囲:

地域限定か、全国展開か、あるいは海外利用を含む展開かによってライセンス契約費用が変わります。使用エリアが広くなるほど費用は高くなるのが一般的ですが、そもそもキャラクターによってはこの使用範囲設定がされていないことがあります。筆者の経験上は、全国展開の使用料のみ設定されており、海外利用は都度相談、というケースが多いです。

理由は、地域限定での利用はそのコントロールが難しく、権利者側からの監視も実質的に難しいからです。かつ、競合排除を約束している場合はその契約期間中、全国展開を希望する他企業からの利用希望を断ることになるため、権利者側にあまりメリットがありません。

・使用用途によって使用料は最終決定(使用媒体・商品化・ノベルティ)

上述の「競合排除の有無」「使用期間」「使用範囲」を定めたうえで、何にキャラクターを使用するか、で使用料が最終的に決定します。

テレビCM、Web広告、店頭POP、商品パッケージ、景品用ノベルティなど、キャラクターを使用する媒体・用途によって使用料は異なってきます。

ただし多くの場合、煩雑さを回避するため、発生する費用は3種類に分けられることが多いです。

すなわち

・オール媒体使用料

・商品化ロイヤリティ

・ノベルティロイヤリティ

の3種です。

それぞれ、以下説明します。

・オール媒体使用料

その名の通り、この費用を払うことで、宣伝のためどのような媒体にキャラクターを使用することも可能となる使用料です。テレビがずば抜けた影響力を持つ1強メディアだった時代は、テレビCMにキャラクターを利用するかどうかで、費用およびそもそもの使用許可の可否が変動したことがありましたが、メディアの種類が多種多様になり、複数メディアで広告プロモーションを展開することが当たり前になった現在は、オール媒体、とくくって料金設定がされることが多くなっています。

一般的に「キャラクター使用料」や「ライセンス契約料」と言ったとき、その中身としてはこの「オール媒体使用料」のことを示す場合が多いです。

・商品化ロイヤリティ

キャラクターのイラストや名称などのキャラクターにまつわる知的財産を使ってオリジナル商品を作って販売することを「商品化」と言いますが、この販売の際に商品一個当たりに権利者が利用者に課す費用のことを「商品化ロイヤリティ」と言います。

商品販売個数×商品上代×権利者が設定するロイヤリティ係数=費用

という計算式で費用が算出されます。

ロイヤリティ係数の相場は1~10%などの値でキャラクターごとに設定されており、それに従って利用者は権利者に費用を支払うことになります。

しかし、いくつかのケースではこのロイヤリティ条件は、交渉の余地があるものになります。

例えばロイヤリティが5%に設定されているキャラクターを起用して、上代200円の商品を50万個売った場合、売上1億円のうち権利者に支払うべきロイヤリティは、500万円になります。

しかしこのような、比較的低価格帯で多数を販売する商品の場合、上代で商品を売るケースは少なく、量販店で実勢売価が170円などになっていることが多いです。となると、売上8500万円に対しロイヤリティが500万円のままとなってしまい、負担が重くなりますので、利用者側としては権利者に対して、上代ではなく実勢売価をロイヤリティ対象にしてもらえないか交渉を試みてもよいでしょう。

もちろんこれが、権利者側に理解され受け入れてもらえるかどうかは交渉しなければ分かりません。

なお商品化ロイヤリティは、「製造数量が幾つであっても最低限〇〇万円の費用は支払う」、という基本料金が設定されていることが多いです。これを「ミニマムギャランティ」と呼びます。

一切メディアプロモーションにキャラクターを起用せず、商品化のみ行う場合、この「ミニマムギャランティ」が実質的にキャラクター使用料となることもあります。

・ノベルティロイヤリティ

キャラクターを活用して、消費者へのプレゼントキャンペーン用のアイテムなどを製造した際に使用料として発生するのが、ノベルティロイヤリティです。

計算式は商品化ロイヤリティとほぼ同様で、

ノベルティ製造個数×ノベルティの1個当たり製造費×権利者が設定するロイヤリティ係数=費用

となります。

筆者の経験上は、商品化ロイヤリティとは別の係数が設定されていることが多く、またその場合ノベルティロイヤリティの方が高いことが多いのですが(商品化ロイヤリティが5%の場合に、ノベルティロイヤリティは10%、など)、キャラクターによって条件が異なりますので都度確認が必要です。

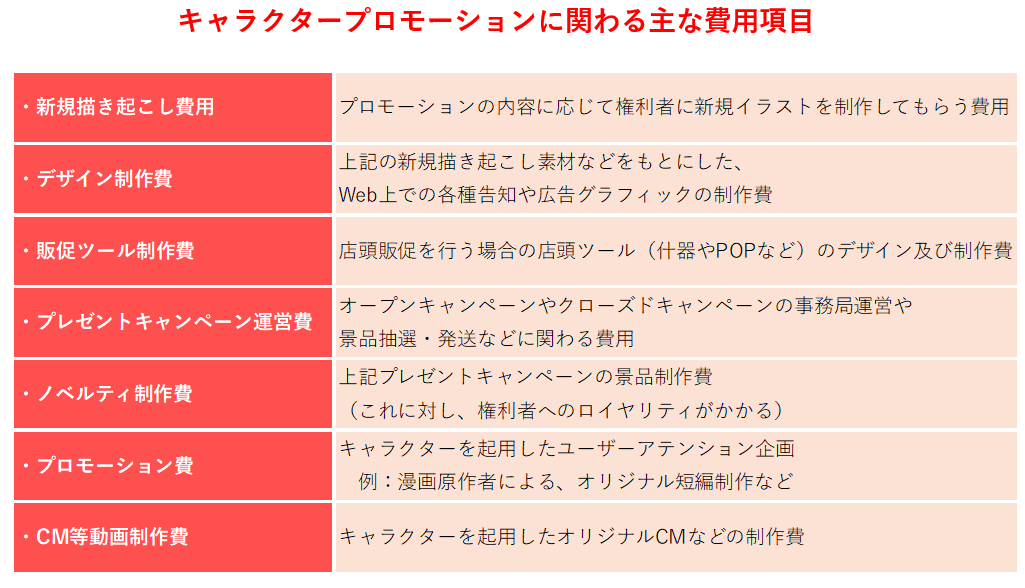

使用料以外にかかる可能性のある費用

キャラクター使用には、使用料の他にもさまざまな費用が発生します。例えば以下のような項目です。

これらは、キャラクター使用のライセンス契約後に「実際に行う広告・プロモーションに関する費用」ですが、キャラクターマーケティングの成功は、これらの施策の出来の良し悪しにかかっています。

どんな魅力的なキャラクターを使っても、それを活かすデザインやキャンペーンアイテムやプロモーションの魅力が不十分であれば、望んだ成果を出すことができません。

キャラクター使用料にプロモーション予算のほとんどを使ってしまっていたら、魅力的な施策は何もできないということになります。

つまり、キャラクターを活用した広告宣伝・プロモーションを行う場合、全体予算のうち、これらの「キャラクター使用料以外にかかる可能性のある費用」をいくら確保できるかが重要です。

プロモーションの規模によりますが、キャラクター使用料は全体予算のうちどれだけ多くても半分以下にするべきで、20%~30%程度の方が望ましいでしょう。

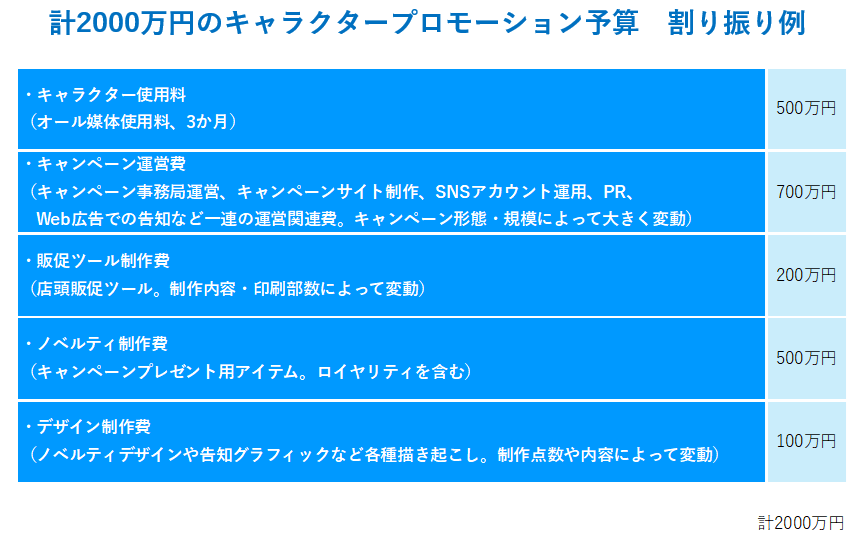

たとえば、予算2000万円でキャラクター起用したプレゼントキャンペーンを行う場合として、概算予算配分は以下のようなパターンが考えられます。

あくまで費用配分の参考にしていただくための仮の金額感となりますので、実際には条件に応じて毎回個々の金額は異なってきます。ご了承ください。

ここで確認したいのは、たとえば上記で500万円に設定しているキャラクター使用料が、仮に1000万円になった場合、です。むろんその場合、500万円予算オーバーしてしまい、結果、プロモーション上、最も必要な「ノベルティ制作費」や「キャンペーン運営費」の予算を代わりに削ることになってしまいます。提供できる景品数や、ユーザーに対するアピール量が少なくなってしまい、プロモーションの効果が薄れます。

かと言って、使用料を惜しんで知名度のないキャラクターとライセンス契約をして、景品数や広告ボリュームを増やしても、そもそもキャラクターを知らないため喜ぶユーザーが少ない、という事態もあり得ます。

このバランスをどう取るか、がキャラクター使用においては重要です。

ライセンス契約するキャラクターをどう選んだらいいのか、その選定の仕方については、以下のコラムでも解説していますので参考にしてください。

3. 使用許諾を得るまでの流れ

ライセンス契約を締結してキャラクターの使用許諾を得るまでにはいくつかの行程があり、以下に説明します。

ただし、説明の前に申し上げると、手前味噌で恐縮ですが、キャラクターの使用許諾取得は広告会社に依頼することをお勧めします。その理由も含めて説明しますので、参考にしてください。

・使用したいキャラクターの権利元を調べる

まず最初に行うべきは、「そのキャラクターの使用許可をどこに問い合わせればよいか」を確認することです。

キャラクターの権利元(=ライセンサー)は作品によってバラバラで、出版社やアニメ制作会社、広告会社、地方自治体などさまざまです。

キャラクターの公式サイトに「お問い合わせ」窓口がある場合も多く、使用許諾に関するガイドラインや申請フォームが用意されていることもあります。まずは、公式情報を確認しましょう。

また、「ライセンスエージェンシー」と呼ばれる、キャラクターの管理を代行している専門会社に問い合わせるケースも増えています。サンリオやディズニー、東映アニメーション、講談社などが自社キャラの使用管理を一括で行っています。

ただし、これらのライセンスを管理する会社は、当然ながら自社保有のキャラの管理しか行っておらず、他のキャラクターについて検討したい場合はまた別のライセンス管理会社に問い合わせる必要があります。

契約したいキャラクターが決まっている場合も、既に競合が契約していたり、契約条件が合わなかったりして契約できなければ、検討は一からやり直しです。

また、人気キャラクターになればなるほど、「その企業・ブランドと組むことで、キャラクターにとってどんなメリットがあるか」の説明が求められ、プロモーションの目的・ビジョンを示すため、端的に企画書でプレゼンする必要があります。

これらは、まとめて広告会社に交渉させた方が、負担が少ないです。

そもそも今どんなキャラクターが人気で、商品にふさわしいキャラクターは何で、どれくらいの費用で起用できるのか、など、企業・ブランドのことを理解し、ジャンルを問わず複数提案・プロデュースできるのは広告会社やキャスティングエージェンシーだけです。

・許諾申請〜契約までの基本ステップ

使用したいキャラクターが決まったら、おおむね以下のような流れで手続きが進みます。

(使用用途や企画によっては、これらの行程は前後します)

使用申請の提出

使用目的、使用媒体、期間、想定ビジュアルなどを記載した申請書を提出します。

見積りの提示と交渉

使用料・商品化ロイヤリティなどの見積もりが提示され、内容に合意すればライセンス契約準備に進みます。

契約の締結

最終的な契約書を締結し、正式に使用が許可されます。ここで利用範囲・使用期間・支払い条件などが明文化されます。

権利元による審査・監修

キャラクターのイメージを守るため、広告表現やデザイン案が審査されます。

制作・使用開始

キャラクターを使ったプロモーションの制作物が完成し、使用がスタートします。

この一連の流れには、一般的に数か月かかるため、プロモーションのスケジュールは余裕を持って進めましょう。例えば権利元にキャラクターイラストの新規描き起こしを依頼した場合、1~2か月程度は必要になります。

・契約書で確認すべき重要ポイント

キャラクター使用に関する契約では、以下のような項目を必ず確認しましょう。

使用期間と終了日:自動更新の有無や延長条件も確認

使用範囲(国・地域):日本国内限定か、海外展開も含むか

媒体の種類:Web、テレビ、印刷物など、使用できるメディアは明記されているか

デザイン監修の方針(回数など):印刷物の色校正チェックのルールなど、修正回数やスケジュールに注意。

禁止事項:キャラクターのイメージを損なう使用はNGとなり、その具体的な内容を確認しましょう。

後々のトラブルを避けるために、契約内容は法務担当や弁護士としっかり確認しながら進めることをおすすめします。

ただし、繰り返しになりますが、これらの契約に関する一連の確認は広告会社を経由して行った方が安全です。この確認作業自体の煩雑さももちろんですが、その他にもキャラクター使用の際に発生する作業は膨大だからです。

前項で説明したとおり、キャラクター使用はライセンス契約だけで終わるのではなく、実際は何にどう使用するのかが問題になります。プレゼントキャンペーンや商品化の際のデザインチェックや条件チェック・交渉はもちろん、そもそもそれらの企画・制作を行う者が必要です。

キャスティングエージェンシーやライセンス管理会社に相談した場合、テレビや交通広告やWebメディアなどの一部の広告出稿・宣伝活動や、キャンペーン事務局運営などのプロモーションは依頼できないことが多いので、施策によっては相談先を切り分ける必要が出て、非常に煩雑になります。

施策次第ですが、キャラクター使用はワンストップで企画推進できる広告会社へ依頼することをおすすめします。

4. キャラクター使用における注意点とトラブル回避について

キャラクターを無断で使用することは著作権侵害や商標権侵害として損害賠償請求や使用差止請求の対象となり、当然絶対に避けなければなりませんが、トラブルが起きやすいのはむしろライセンス契約締結後です。

・定められた媒体使用範囲を超えて使ってしまった

・二次的な利用が契約外もしくは未確認だった(ex流通店舗業者でのチラシ制作など)

・デザイン修正が間に合わず納期が遅延

等々、トラブルの事例は数多くありますが、どのようなリスクがあるかは、実施するプロモーションによって毎回変わるため、案件ごとに注意が必要です。

ここで、筆者自身が過去に経験したトラブル・ミスについてお話ししたいと思います。大変恥ずかしく苦い記憶ですが、参考になるかと思いますので、ご共有します。

私があるブランドに著名キャラクターを起用したプロモーションを行った際のことです。

私は権利者から各広告グラフィックに掲載する「コピーライト表記」(いわゆる©表記)を伝えられました。各グラフィックの権利がどこに帰するものかを示す、キャラクターの広告使用では必須の表記です。

私は当然それを、権利者の指示通り、テレビCMを含む、キャラクターが登場する全制作物に記載するようにしました。

そして、テレビCM素材納品後、CM放送の2日前にテレビCM進行担当からの連絡でミスが発覚しました。

そのコピーライト表記には、特定のテレビ局の略称が入っており、他系列局からすれば競合に当たるため、テレビCMを流せない、という連絡です。発注した50局以上が対象でした。

テレビCMの業務に関わったことがある方なら、これがどれほど恐ろしい事態だったか分かっていただけると思います。

ここで筆者が得た教訓は多々ありますが、そのうちこのコラム向けのものを一つだけお伝えするとすればそれは、権利者から提供されたものさえ常に正しいとは限らない、ということです。それは権利者との契約においては正確でも、別の権利を侵害するものである可能性があります。

キャラクター使用に当たっては、著作権や商標権に基づくライセンス契約に精通しているだけでなく、プロモーションに関わるあらゆるルールに通じている必要があります。どれか一つの分野に詳しいというだけでは不十分で、すべてにある程度詳しくなければなりません。少なくとも、どこに問題がありそうか、には事前に気づけなければなりません。そこがキャラクター使用の難しいところです。

なお当時、もちろん私はすべてのテレビCM素材について、該当の表記を権利者の了承を得て修正したものを再納品し、テレビCM放映日に間に合わせました。

まとめ

キャラクターを使ったプロモーションは、視覚的な訴求力や話題性が高く、特定のターゲットを狙ったマーケティング施策として非常に効果的です。一方で、使用には明確なルールとコストが伴い、ルール違反はブランド毀損や法的リスクに直結します。

そのためにも、キャラクター使用料の仕組みを正しく理解し、丁寧な準備とライセンス契約を経てプロモーションに活かすことが重要です。

「キャラクターを使ってみたいけど、何から始めていいか分からない…」

「どのキャラクターが幾ら費用が掛かるのか分からない……」

「どんなキャラクターが自社ブランドに合っているのか分からない……」

そのようなお悩みをお持ちの方は当社ジェイアール東日本企画まで是非お問い合わせください。

キャラクターマーケティングの基本が知りたい方はまずこちらの資料をダウンロード!