こんにちは。ジェイアール東日本企画「キクコト採用ブランディング」編集部です。

企業の採用活動に“効く”コラム、今回のテーマは「採用広報」です。

採用広報をはじめ、採用担当者が知っておきたい基礎知識集など

当社オリジナルのお役立ち資料、公開中です。

近年、日本の採用市場は激変しています。少子高齢化による労働人口の減少に加え、求職者の労働に対する価値観の多様化や流動性の高まりから、単に就活サイトで募集するだけでは優秀な人材に出会うことも難しくなっています。特に一般的にはあまり知名度がないBtoB企業は、認知度が低い状態のまま熾烈な人材獲得競争に挑まなければなりません。さらに、ようやく採用できたとしても、企業文化や価値観とのミスマッチから早期離職に繋がってしまうという課題も多く見られます。

このような採用難の時代に求められるのは、条件や待遇といったスペック訴求だけでなく、企業理念やビジョン、文化、働きがい、仕事への想いなど「企業の本質的な魅力」を発信し、求職者からの共感を得ること(=採用広報)にあります。

当コラムでは、採用広報の重要性や実行のポイントなどについて、さまざまな事例を交えながら解説します。

このような人におすすめ

■採用広報とは?

「広報」とは、文字通り“広く知らせる”行為ですが、「採用広報」とは、“企業が採用を目的として学生、求職者、家族、友人、大学などの関係者に向けて広く自社の存在を知らせる活動 ”を指します。

従来の「求人広告」は、短期間で応募者を集めることを目的とした即効性重視の手法でした。一方で、採用広報は自社のストーリーや価値観を中長期的に発信し、共感してくれる人材とつながることをゴールとしています。

具体的には、

・どのような理念やビジョンに基づいて活動する企業なのか

・どのような特徴や強みを持つ企業なのか

・どのような社風や文化を持つ企業なのか

・社員たちはどのようなモチベーションで働いているか

など、単なる募集情報ではない「自社のストーリー」をさまざまな手法で伝え、求職者に「この会社で働きたい」と感じてもらい、最終的にエントリーへ導こうとするものです。

「自社のストーリー」を企業理念やビジョン・思いなどに規定・明文化し、潜在求職者に情報発信する一連の取り組みを「採用ブランディング」と呼びます。

採用担当者が知っておきたい基礎知識をまとめた

「採用ブランディングはじめてガイド(全30P)」を公開中です!

■なぜ採用広報が重要なのか?

採用広報が近年ますます注目される背景には、社会全体の変化があります。単なる人材獲得手法ではなく、経営戦略としての採用広報が求められる理由は、次の4点に集約されます。

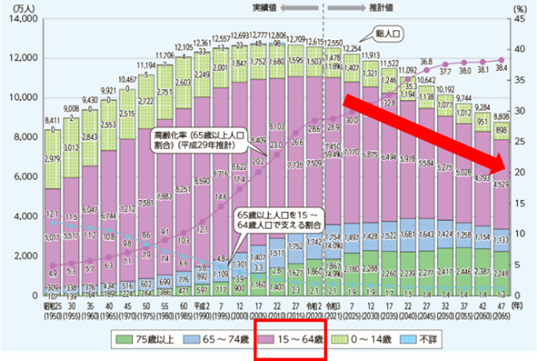

①予想される採用市場の激化

内閣府の調査によれば、少子高齢化の進行により、我が国の生産年齢人口(15~64歳)は1995年をピークに減少しており、2050年には5,275万人(2021年から29.2%減)に減少すると見込まれている。生産年齢人口の減少により、労働力の不足、国内需要の減少による経済規模の縮小など様々な社会的・経済的課題の深刻化が懸念されると予想されています。

労働の中核的な担い手が絶対的に不足する状況が続けば、企業による優秀な人材の奪い合いが激しくなることは想像に難くありません。そのような時代に求職者から「選ばれる企業」になるためには、採用広報を通じて企業の存在や魅力を継続的に伝える必要があります。

出典:内閣府(2022)「令和4年版高齢社会白書」を基に、編集部で加工https://www.soumu.go.jp/johotsusintokei/whitepaper/ja/r04/html/nd121110.html

②SNSなどの普及による、情報収集の複雑化

求職者の情報収集行動も大きく変化しています。かつて企業から求職者への情報発信は、

・就職情報サイトへの掲載

・就活合同イベントへの出展

・合同説明会

が一般的でしたが、

・採用市場の競争激化

・デジタル化による情報収集手段の多様化

・20代の仕事に対する価値観の変化

を背景に、企業自身がSNSなど多様な手法で、積極的に情報を発信するようになりました。

出典:PR TIMES|株式会社パーソル総合研究所『「新卒就活の変化に関する定量調査」を発表 学生の「やりたいこと志向」や「成長意欲」が大幅に低下』(2025年7月29日)https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000055.000111116.html

上図にあるように、就活で参考にする情報源のトップは、依然として「就活サイト」ですが、2019年から最も増加したのが「企業のSNS公式アカウント」「その他のSNS」です。

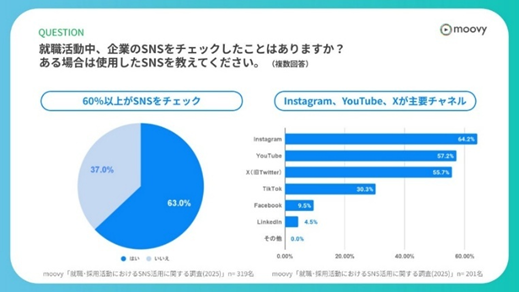

別の調査によると、就職活動中に企業のSNSを「チェックしたことがある」学生は63%に達しており、SNSは就活生にとって当たり前の情報収集手段となっていることが分かります。

出典:PR TIMES|株式会社moovy『【採用担当者は必見】就活生の6割が企業SNSをチェック。Z世代の意思決定に影響する”見えない評価軸”とは?』(2025年7月31日)https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000029.000062343.html

なかでも、Instagram(40.4%)、YouTube(36.1%)、X(35.1%)が主要チャネルとなっており、企業側もこれらのSNS発信を含めた「採用広報」の設計が求められるようになりました。

③キャリアの多様化と働き方に対する価値観の変化

「安定した大企業」で「やりたい仕事」をしたいという時代から、いまや求職者は「職場の雰囲気」「自分の成長」「ワークライフバランス」「リモートワーク」「副業」「社会貢献」など、企業選びの基準がより多面的になっています。採用広報は、こうした多様な価値観に応える「自社らしいストーリー」を発信し、彼らの共感を得るために不可欠です。

出典:PR TIMES|株式会社キャンパスサポート『「26卒就活状況調査(2025年6月実施)」を発表』(2025年7月29日)https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000046083.html

④採用は、経営に関わってくる問題

採用は単なる人員補充ではなく、企業の成長や競争力を左右する経営課題です。適切な人材を確保できなければ新規事業の推進や既存業務の維持も困難となり、中長期的な企業ブランド価値にも直結します。だからこそ「採用広報」の重要性が増しています。

■採用広報のメリット

①質・量とも十分な“母集団”を形成できる

採用広報は、企業の存在や魅力を伝える活動です。そのため、単に応募者数を増やすだけでなく、自社に興味・関心の高い人材を集めた“質の高い母集団”を形成することが可能になります。たとえば、TVCMやDOOH(デジタルOOH)、ビジネスSNS(例:Wantedlyなど)を活用すれば、特定のターゲット人材層に効率的にリーチすることができます。

②採用活動の効率化につながる

採用広報によって、求職者に企業への理解や共感が深まるため、選考途中でのミスマッチや内定辞退のリスクが軽減されます。さらに、採用広報による成果が見え始めると、採用担当者の工数削減や、求人広告費・人材紹介エージェント費用の最適化にもつながり、採用全体の効率が大きく向上します。

③インナー効果による現社員の“離職防止”も期待できる

採用広報によって生まれたコンテンツは、社外だけでなく社内にもポジティブな影響を与えます。たとえば、社員インタビューやプロジェクト紹介を社内で共有することで、社員自身が自社の魅力や価値を再認識でき、エンゲージメントの向上や離職防止にも寄与します。

採用広報は単なる採用活動にとどまらず、組織文化の醸成や社員定着といった「インナーブランディング効果」も持ち合わせているのです。

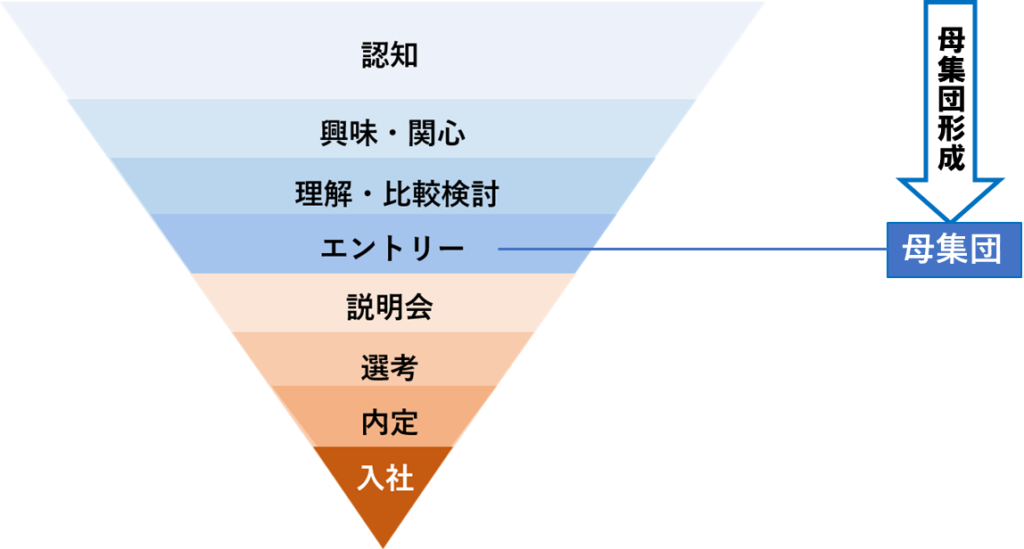

■マーケティングファネルで理解する採用広報

マーケティングでは、潜在顧客が商品・サービスを認知して購入に至るまでのプロセスをファネルで表現します。これを採用広報に置き換えると、潜在顧客=潜在求職者は次のような段階を経て行動(エントリー)に至ると考えられます。

◎採用のマーケティングファネル

認知獲得(Awareness)まず企業の存在を知ってもらう

↓

興味・関心(Interest)好意的な印象や「気になる」という感情を持ってもらう

↓

理解促進(Consideration)企業のカルチャーや仕事内容への理解・共感を深めてもらう

↓

エントリー(Action)実際にエントリーしてもらう

潜在求職者がたどるこの4つのステップに沿って、さまざまなコンテンツを考え、最適なメディアを活用すれば、「どのように求職者を次のステップに進めるのか」という採用広報のコミュニケーション設計が明確になります。

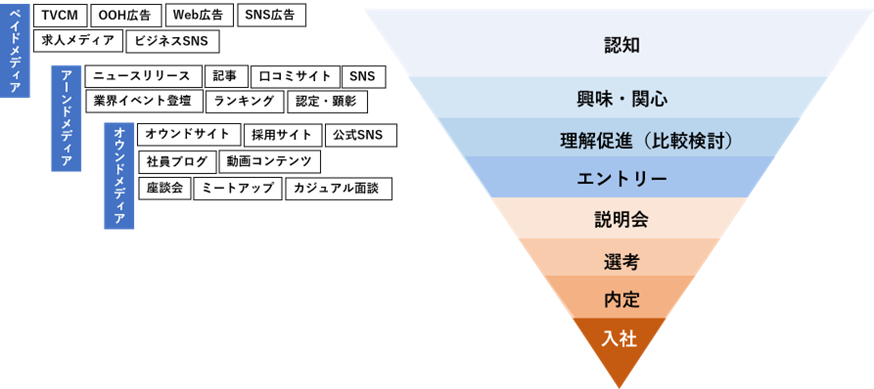

■ファネルに沿った採用広報のメディア設計

上記のようなマーケティングファネルの考え方に基づいて、具体的な情報発信を設計します。情報発信を考える際、各メディアを「ペイドメディア」「アーンドメディア」「オウンドメディア」の3つに分け、それぞれが持つ特性と役割をかけ合わせることで、潜在求職者との効果的なコミュニケーションを作り出すことができます。

◎採用ファネル×メディア設計

①ペイドメディア(広告の露出で、社名を知り興味を持ってもらう役割)

ペイドメディアは、広告枠を購入してリーチを拡大する施策です。即効性があり、ファネルの最初である潜在求職者への「認知獲得」や「興味喚起」に最も効果を発揮します。

具体的には、

・テレビCM

・ラジオCM

・OOH/交通広告

・Web広告

・求人メディアやビジネスSNSメディア(Wantedlyなど)

を、ターゲットに合わせて組み合わせます。

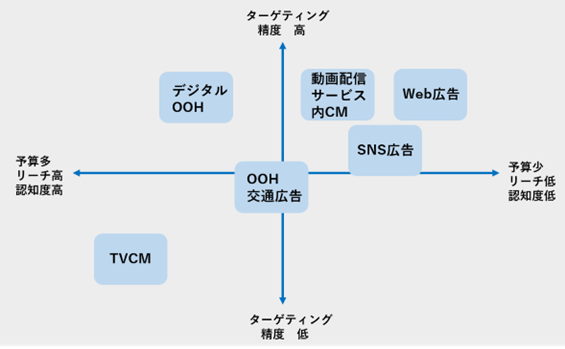

◎認知獲得ペイドメディアの特性

ペイドメディアは採用広報の起点として設計することがポイントです。特に知名度が低いBtoB企業が短期間で一気に認知度を上げ、母集団形成の土台を作りたい場合に有効です。

②アーンドメディア(第三者を介した情報発信で、信頼感や共感を醸成する役割)

アーンドメディアは、報道・口コミなど第三者による情報発信の手法で、求職者に信頼感や共感を伝えることができます。

・採用に関するプレスリリース(新人事制度の導入、オフィスの移転・拡張など)

・就職情報サイトでのランキング掲載や口コミ

・公的機関の認定取得や外部組織による顕彰

・業界イベントやカンファレンスでの登壇

・SNS上での自発的な社員発信や外部からの好意的な引用

などの情報発信をきっかけに、企業の存在を知り興味を持つ求職者もいるでしょう。ただしアーンドメディアによる情報発信は、自社でコントロールできないという点は、考慮に入れておくべきです。

(SNSによる共有・拡散を切り離して、シェアードメディアと分類する考え方もあります)

③オウンドメディア(自社運営メディアで、理解促進やエントリー意欲を高める役割)

オウンドメディアは、自社が所有しコントロールできる媒体で、

・コーポレートサイト

・採用特設サイト

・公式SNS(Instagram、X、TikTok)

などが挙げられます。

ペイドメディアやアーンドメディアで企業の存在を知り興味を持った求職者は、一般的な情報入手行動として、「社名を検索し、オウンドメディアに流入」します。

企業は、オウンドメディアに流入してきた求職者に対し

・ブランドムービーや会社概要動画

・PMVVなどの解説

・社員インタビュー記事

・社内イベントレポート

・社員ブログ

・自社の専門性をアピールするYouTubeチャンネル

・社内カルチャーやプロジェクト事例の特集記事

・公式SNSでの仕事風景の発信

といったさまざまなコンテンツを提供し、企業理解や共感を促します。

採用広報におけるオウンドメディアは、求職者の「この会社いいな」という共感を、エントリーにつなげる重要な枠割を担っています。

以上3つのメディア特性を理解したうえで、潜在求職者とのコミュニケーションを適宜作り出す視点が、採用広報において求められます。

■採用広報の実践①~④

採用広報を効果的に実践するためには、採用ファネル(=求職者の意思決定プロセス)の考え方と各メディアの役割を理解しておくことが重要です。

①認知獲得(Awareness) ――まずは自社の存在を知ってもらう

どんなに優れた商品も、知られていなければ買うことができません。採用も同様で、優れた技術を持つ会社も成長企業も、ターゲット(求職者)に存在を知られなければ自社採用サイトの流入もエントリーも見込めないでしょう。

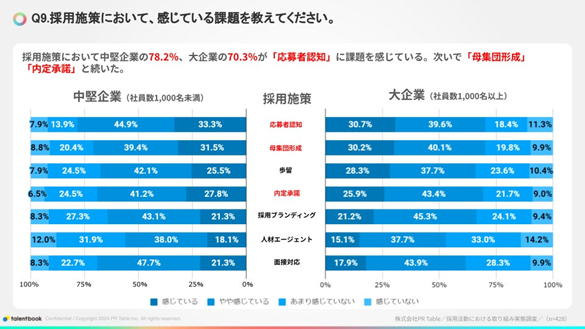

Talentbookの調査によると、「採用施策において、感じている課題を教えてください」という設問を聞いたところ、中堅企業の78.2%、大企業の70.3%が「応募者認知」に課題を感じており、次いで「母集団形成」「内定承諾」という結果になりました。

出典:PR TIMES|talentbook株式会社『【採用活動における取り組み実態調査】採用施策において「応募者認知」に課題を感じていると中堅企業の78.2%、大企業の70.3%が回答』(2024年3月29日)https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000044.000059284.html

上記のような「応募者認知」の課題解決には、リーチを稼げるペイドメディアが最適です。採用広報における役割は、短期間でターゲットに存在を知ってもらい、母集団形成のすそ野を広げることです。

◎ペイドメディア

・TVCM

TVCMは、現在でも国内で最も広範囲にリーチできるメディアのひとつです。特に認知度に課題を抱える中堅・地方企業が、一気に知名度を高めたい場合に有効です。ただし、TVCM(駅のデジタルサイネージやWeb動画も同様)は15〜30秒程度と短時間での露出となるため、「社名認知」や「興味喚起」に特化した訴求が求められます。視聴者が「社名を検索」し、「オウンドメディアへアクセスする」導線を意識した設計が重要です。

・OOH広告

駅構内、大型ビジョン、大学キャンパス周辺など、ターゲット層が日常的に接触する場所での広告掲出は、採用広報と非常に相性が良い手法です。

特に以下のようなメリットがあります:

・特定の属性(理系学生、若手社会人など)への効率的リーチ

・通勤・通学中の親世代への訴求も可能(=「オヤカク」対策)

💡オヤカクとは?

「親の了承確認」の略。近年、内定辞退の理由に「親の反対」が挙げられるケースが増えており、企業側から事前に親の理解を得ることが重視されています。OOH広告は「よく知らない会社だから反対された」というリスクを減らす効果も期待できます。

また、OOHならではの特徴として

・大型広告による高い視認性と印象定着

・ピールオフ広告(ポスターに貼り付けたカードやサンプルを剥がせる仕組み)など

インタラクティブな演出が可能

・ユニークな表現がSNSで拡散される二次効果

も見込めます。

さらに、近年注目されているDOOH(デジタルOOH)広告は、性別・年齢・興味関心に応じたセグメント配信が可能なため、より効率的な認知獲得が期待できます。

◎ペイドメディアによる社名認知獲得事例①:長倉製作所

静岡県沼津市に本社を置く自動車部品メーカーの長倉製作所は、新卒採用を目的としたTVCM、OOH広告、Web CMを実施。目的は学生向けの採用広報です。長倉製作所は、金属加工というニッチな事業であるが故、なかなか学生の皆様に認知していただけません。本年度もそこをあえて逆手に取り、ユーモアに変換しました。少しでも笑っていただくことで、面白そうな会社として興味を持ってもらえればと思います。(中略)なお同日、JR沼津駅では在来線改札内サインボードにOOH広告を出稿しますので、合わせてご注目ください。長倉製作所ならではの独特な表現で会社の待遇を丁寧に伝えています。(引用:同社ニュースリリースより)

出典:PR TIMES|株式会社長倉製作所『冗談なのか本気なのか。目のつけ所が独特すぎる会社紹介。長倉製作所 迷走の果ての採用広告2.0公開』(2025年6月17日)https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000003.000135754.html

昨年度の新採用広告では、「従業員2000人以上、SNSフォロワー6人」と自虐ネタのWeb CMで学生にアプローチ。SNSでもちょっとした話題となり、Xのフォロワーは2000人以上に急増しました。認知度ほぼゼロからの採用活動で手応えを得た同社は、今年度TVCMでさらなる認知度向上、採用人員の確保をめざしています。

◎ペイドメディアによる社名認知獲得事例②:HENNGE

クラウドセキュリティサービス「HENNGE One」を提供するHENNGEは、非IT分野や採用候補者からの認知度向上を目的に、新宿・渋谷などでOOH広告を掲出。同社が求める人材を、「へんげ人」というユニークなキーワードで訴求しました。同社はこの採用広報施策を、大阪・名古屋・福岡エリアでも同時展開し、潜在顧客層に向けて一気にリーチを拡大させました。

出典:PR TIMES| HENNGE株式会社『HENNGE、新宿・渋谷をはじめ、複数エリアに屋外広告を掲出して採用活動を加速』(2024年8月6日)https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000201.000007098.html

採用特設サイトでは、会社が求める人材「へんげ人」の解説、会社の強み、社員の紹介などを通して企業理解を深め、公式採用Xのフォローキャンペーン、選考前のカジュアル面談などの施策で、応募を後押ししています。・採用特設サイトhttps://hennge.com/special/henngejin/

◎ペイドメディアによる社名認知獲得事例③:古野電機

航海計器やITS関連の産業用機器メーカーの古野電機は、本社のある西宮市から大阪を結ぶ阪神電車の各種交通広告媒体を活用し、企業広告「FURUNOを知ってほしくてシリーズ」を掲出しました。

「BtoB企業であるフルノが企業広告を出す狙いとしては第一に知名度向上です。知名度があがることで今後の採用活動の効果に繋げたいという狙いがあります。」中略「ブランディング活動に力を入れる理由のひとつに関西には多くの大学や研究機関があること。地元での認知拡大は学生のエントリー数などに影響があるからなのだと言います。そこで生まれたのが『FURUNOを知ってほしくてシリーズ』です。」

引用:https://note.com/furuno_umi_note/n/na8b0c09fedf4

上記のように、BtoB企業は一般的に知名度が低く、新卒採用においても大きな課題となっています。OOH広告ではさまざまな特殊展開が可能であり、インパクトや話題性作りの面では他のメディアを圧倒します。

出典:PR TIMES|古野電気株式会社『子供の安全を守ろう!海は守る!阪神電車において、駅構内ジャックなど交通広告を展開』(2025年1月23日)https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000026.000089783.html

・Web広告、SNS広告

Web広告は、ターゲティング精度の高さが最大の特徴で、年齢、地域、学歴、興味関心などを軸に、精度の高い広告配信が可能です。

たとえば、

・大学群/学部系統/地域での絞り込み

・関心領域や志向性に応じたメッセージ出し分け

・行動データによる効率的なリーチ

など、不特定多数の学生をセグメント(細分化)し、質の良い母集団(自社に合うであろう人材群)を形成することができます。

このようなWeb広告をきっかけにオウンドサイトや特設採用サイトへ誘導し、さまざまなコンテンツで理解促進を促すといった、“二段階構成”のアプローチが効果的です。また、Web広告は効果測定がしやすく、PDCAを高速で回せるため、データをもとに広告戦略をリアルタイムで改善できます。

参考 :Web広告による認知~興味獲得手法例「JRE Ads 新卒採用」

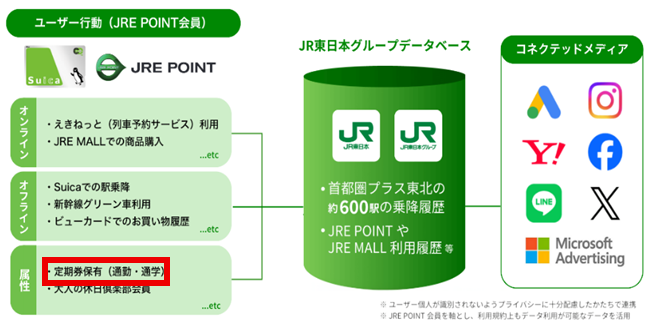

前項で解説したWeb広告の特性を最大限に引き出す新しいWeb広告施策が「JRE Ads新卒採用」です。

JRE Adsとは

JR東日本(JRE)グループが提供するWeb広告サービスで、Suicaの利用データや購買データなどの情報に基づいてWeb広告を配信する仕組みです。このソリューションを活用した「新卒採用」向けの広告配信サービスが「JRE Ads 新卒採用」です。

活用例:理系大学生へのターゲティング配信

たとえばJRE Adsでは「Suica通学定期券」の利用データから、「理系大学に通う学生層」を推定し、彼らにGoogleやSNS広告を介して情報を届けることができます。

・技術系・研究職など理系人材を積極採用したいBtoB企業

・限定ターゲットに効率的に広告を届けたい企業

・短期で説明会集客・エントリー数を伸ばしたい企業

上記のような課題をお持ちの企業は、採用広報の新手法として「JRE Ads 新卒採用」を検討されてみてはいかがでしょう。

「JRE Ads 新卒採用」の活用に興味がある方は、以下から詳細資料をダウンロードしてください

・求人サイト、ビジネスSNS

転職顕在層への認知施策には、求人サイトへの掲載に加え、「ビジネスSNS」「キャリアSNS」に採用情報を掲載する手法も、近年注目される採用広報です。これらのプラットフォームは求人だけでなくストーリー記事やカルチャー投稿を広告として配信することで、求職者に「共感」を持たせる入口を作ることができます。

◎アーンドメディア

・ニュースリリース

新しい働き方の導入、地域貢献活動、ユニークな研修制度などの自社関連情報や、外部団体からの表彰・ランキング獲得をニュースリリースとして配信し、メディアによる記事化を狙います。記事の露出をきっかけに企業認知や信頼感を獲得することができます(ただし露出は保証されないため、補完的施策として考えます)。

◎ニュースリリースによる認知・興味獲得事例:株式会社古屋旅館

熱海の老舗旅館「古屋旅館」は、従業員の満足度向上と新卒採用の強化および離職率の低減を目的に、社員寮を新設。その情報をニュースリリースとして配信しました。同旅館は、これまでにもDXなどの新しい施策を次々と発表し、新卒の応募者数を増やすことに成功しています。

出典:PR TIMES|株式会社古屋旅館『熱海の老舗温泉宿「古屋旅館」が社員寮を新設、隣地含め徒歩圏内に4軒37部屋を所有』(2025年4月16日)https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000040.000063789.html

・業界イベントやカンファレンスでの登壇

業界イベントやキャリア系カンファレンスへの登壇は、企業の専門性や価値観をアピールできる場です。特にエンジニアやクリエイター職では、こうした露出が興味・関心につながる傾向にあります。

・SNS上での社員の自主的な発信

社員が日常をSNSで発信し、それがリツイートやシェアで広がるケースは、「生」の採用広報です。公式アカウントの発信だけでは伝わらないリアルな臨場感が、求職者の信頼を得やすくなります。

②興味・関心(Interest)――「ちょっと気になる」から「詳しく知りたい」へ

TVCMやOOH広告を見て「この会社、ちょっと気になるな」と思った潜在求職者は、企業名を検索し、オウンドメディア(ホームページや特設採用サイト)にランディングします。そこに掲載されたメッセージや動画コンテンツを通して、「もう少し詳しく知りたい」と企業に魅力を感じてもらう段階です。

◎オウンドメディア

・ブランドムービー/会社概要動画

ホームページや特設採用サイトで、ミッション・ビジョン、事業内容や独自性・強みなどを公式情報として発信します。

・採用公式SNSなどで社員インタビュー

若手で活躍している社員や現場リーダー社員のインタビュー動画を通して「この人と働いてみたい」と思わせるコンテンツを発信します。職場紹介や社内イベントレポートなどリアルな情報も、心理的距離を縮める効果があります。実際、多くの企業が公式SNSで社員対談やプロジェクト紹介を定期更新しています。

(例):ペイドメディアによる認知獲得事例でご紹介したHENNGEは、採用の公式Xでさまざまな働き方を実践する社員を紹介しています。

③理解促進(Consideration)――価値観や働き方を深く知ってもらう

この段階では、潜在求職者が「この会社に自分が合うか」を判断します。オウンドメディアや公式SNSを通じて、情報の深さや透明性を提供し、エントリーにつなげることが重要です。特に「自分が働く姿」をイメージできるコンテンツが求められます。

・詳細な職種説明やキャリアパス事例

仕事内容やキャリアパスを体系的に解説するコンテンツで、具体的な働き方を紹介し、応募への不安感を取り除きます。

・福利厚生や評価制度の解説ページ

育児休暇、リフレッシュ休暇、留学制度、セミナー受講などの自己啓発制度など、安心して働ける環境が整っていることを伝え、求職者の懸念を払拭します。

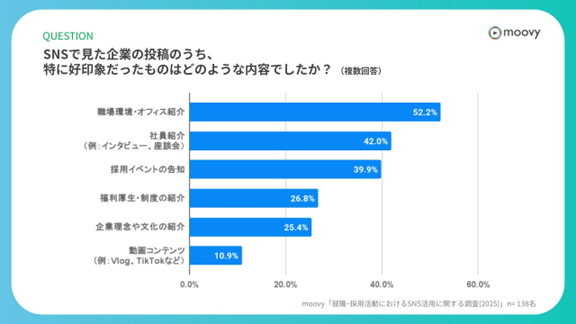

株式会社moovyの調査によると、就活生が企業のSNS投稿内容で好印象を抱いたコンテンツTOP3は、

・職場環境・オフィス紹介(52.2%)

・社員紹介(例:インタビュー、座談会)(42.0%)

・採用イベント告知(39.9%)

でした。

このデータから、Z世代は演出された情報よりも「リアルな社員の日常」に共感しやすい傾向が見てとれます。企業の等身大の姿を発信することが、心をつかむ重要なポイントです。

出典:PR TIMES|株式会社moovy『【採用担当者は必見】就活生の6割が企業SNSをチェック。Z世代の意思決定に影響する”見えない評価軸”とは?』(2025年7月31日)https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000029.000062343.html

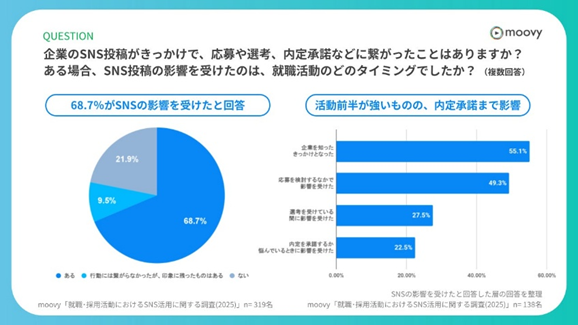

さらに、企業のSNSを見た就活生の 68.7% が「応募・選考・内定承諾などの行動につながった」と回答しています。影響を受けたタイミングは以下の通りです

・企業を知ったきっかけ55.1%、

・応募検討49.3%

・選考中27.5%

・内定承諾の意志決定22.5%

採用プロセス前半で特に影響が大きい一方、全体を通して効果が及んでおり、SNS発信の重要性が改めて浮き彫りになっています。

出典:PR TIMES|株式会社moovy『【採用担当者は必見】就活生の6割が企業SNSをチェック。Z世代の意思決定に影響する”見えない評価軸”とは?』(2025年7月31日)https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000029.000062343.html

④エントリー(Action)――応募を促す

オウンドサイトでの企業理解を経て、具体的なエントリー行動へ結びつける段階です。応募のハードルを下げる工夫と、リアルな職場体験の提供がポイントとなります。

応募を後押しする施策

・内定者インタビュー

・FAQページの充実

・シンプルなエントリーフォーム

体験型施策

・カジュアル面談

・座談会

・インターンシップ

・オープンカンパニー

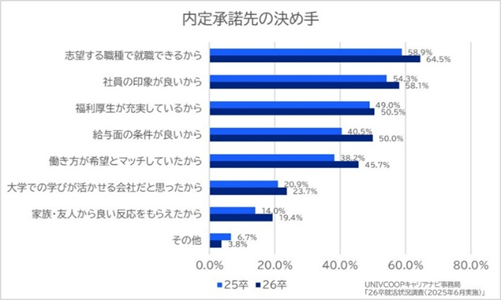

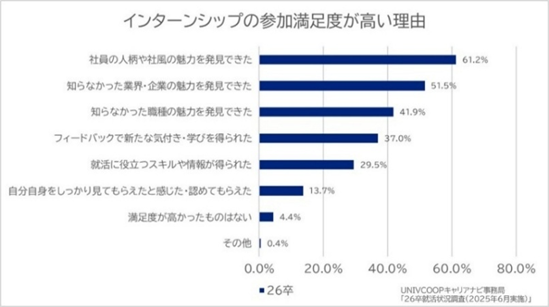

出典:PR TIMES|株式会社キャンパスサポート『「26卒就活状況調査(2025年6月実施)」を発表』(2025年7月29日)https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000015.000046083.html

実際にインターンシップを経験した就活生は、

「社員の人柄や社風の魅力を発見できた」

「知らなかった企業の魅力に気づいた」

と答えており、SNSやサイトだけでは伝わらない現場の魅力が、応募や内定の意思決定に大きな影響を与えています。

★認知から応募まで一貫性のある採用広報事例:株式会社SHIFT

ITソリューションを提供するSHIFTは、仙台エリアのITエンジニアを採用する目的で、地域限定のTVCMや仙台駅での広告を実施。2022年に仙台オフィスを開設したSHIFTは、同エリアでの認知度に課題がありました。そこでTVCM、OOH広告、YouTube広告を使って認知度向上と採用LPへの誘導を図りました。

2024年1月~3月に実施した採用広告で

・指名検索数:約3倍にUP

・サイト月間UU数:約1.2倍にUP

・ITエンジニアからの企業認知度:約1.8倍にUP

・キャリアイベントの予約数:約100名

の成果を得たとのことです。

引用:SHIFT Group技術ブログhttps://note.shiftinc.jp/n/n9cb9f24fb593

施策のポイント

認知獲得=ITエンジニアに、「IT企業のSHIFT」を記憶してもらう

興味関心=「仙台で東京と同じ仕事が可能」と、やりがいを刺激し興味関心をひく

理解促進=採用サイトに誘導し、さまざまな働き方やメリットを訴求

応募促進=キャリアイベントの開催や「100万円プレゼント」でアクションを後押し

この採用広報事例は、TVCMやOOH広告で認知獲得施策を行った上で、採用プロセスに応じた適切な情報を発信し、求職者の応募促進につなげているコミュニケーション設計が優れていると考えます。

TVCMとなると、地方や中小規模の企業にとってハードルの高い施策に感じるかもしれませんが、SHIFT社の取り組みのように地方限定・期間限定での放映なら、数百万円からのスモールスタートでも実施は可能です。駅のサイネージ広告も同様で、JR仙台駅のビジョン広告は1週間で168.000円(税別・2025年9月現在)です。(当社メディアガイドより引用)

認知度に課題がある地方企業の採用広報担当の方は、ぜひ一度TVCMやOOH広告を検討されてみてはいかがでしょう。

■まとめ:採用広報成功の3つのポイント

ここまで採用広報について、解説しました。成功のためには以下のポイントが重要です。

①メディアは「分業」ではなく「連携」

採用広報は、ペイド・アーンド・オウンドの各メディアを別々に運用するのではなく、トーンやメッセージを統一し、相互に連動させることが鍵です。例えば、せっかくペイドメディア経由でオウンドサイトに大量のアクセスを集めても、

・ランディングした採用サイトが広告のトーンと異なっていて違和感がある

・広告のメッセージと、採用サイトのメッセージに統一性がない

・そもそも情報が更新されていない箇所がある

などの場合、応募意欲を削いでしまうケースもあります。ペイドメディアで注目を集めたときこそ、しっかりと連動したオウンドメディアの準備が必要です。

②成果を可視化する

採用広報の中でも、予算を使って認知を獲得する際は、以下のような指標で成果を測定し、改善を繰り返すことが求められます。

・広告露出期間中の企業名検索数

・オウンドサイトや公式SNSへの流入数

・アンケートによる企業認知度調査

・広告経由での採用イベント予約数・参加数

③採用広報は長期的な企業ブランド形成

採用広報の目的は単なる「募集」ではなく、潜在求職者の心を動かすブランド体験を設計することにあります。長期的な企業ブランド形成の一環として戦略的に取り組むことが、競争を勝ち抜く鍵となるでしょう。

■採用広報は、実績豊富なジェイアール東日本企画にご相談ください

総合広告会社である当社ジェイアール東日本企画 は、企業の採用活動を「広報・ブランドコミュニケーションの一部」として捉える立場から、以下のようなご支援を得意としています。

・採用ブランディング戦略の策定(ターゲット定義、訴求軸、トーン&マナー設計)

・採用ファネルに基づくメディアプランニング(認知・興味・理解・比較・エントリー・選

考・内定までを通した導線設計)

・企業ビジョンや社員の魅力を伝えるストーリーテリング設計(自社採用サイト・動画・SNS

などのコンテンツ開発)

・デジタルとリアルを横断したタッチポイントの最適化(オンライン施策とイベント・交通

広告などを統合)

採用活動におけるパートナー会社をお探しの方は、採用広報のサポート事例豊富な当社をぜひ候補の一つにご検討ください。

「採用ブランディングはじめてガイド」の 当社へのプレゼン参加オファーや

23ページから当社サポート事例を掲載中 ご質問などはこちらから