こんにちは、ジェイアール東日本企画「キクコト」編集部です。

今回のテーマは「採用マーケティング」です。

日本の労働市場は大きな転換期を迎えています。採用競争は年々激化しており、特に多くのBtoB企業が知名度不足や採用力の弱さといった課題を抱えています。こうした状況を打破する手段として注目されているのが「採用マーケティング」です。

本記事では、採用マーケティングの基本理解から、注目される背景、導入メリット、成功のポイント、そして実践のステップまでを体系的に解説します。

1. 採用マーケティングの基本理解

1-1. 採用マーケティングとは?

採用マーケティングとは、マーケティングの手法を採用活動に応用し、自社が求める人材(求職者)に対して企業の魅力を効果的に伝え、採用を成功させるための戦略的なプロセス(仕組みづくり)のことです。

かつては求人広告に依存し、応募を待つ“受け身型”の採用が中心でした。しかし現在は、求職者が自ら情報を調べ、複数のチャネルで企業を比較検討する時代となっています。したがって、採用活動にも能動的に求職者を惹きつける設計が求められています。

1-2. 採用広報との違い

採用広報は広い意味では採用マーケティングに含まれますが、その中でも特に情報発信に重点を置いた活動を指します。

採用広報が「企業の魅力を社外に伝える情報発信活動」であるのに対し、採用マーケティングは「ターゲットとなる求職者に効果的に届けるための施策や仕組みづくり」までを含む、より広範な活動を指します。

1-3. BtoB企業での活用意義

BtoB企業は、一般消費者との接点が少ないため知名度不足や事業理解の難しさに悩まされることが多くあります。採用マーケティングに取り組むことで、これらの課題を克服し、求職者に「働く姿をイメージさせる」ことが可能となります。

2. 採用マーケティングが注目される背景

2-1. 人口減少による人材獲得競争の激化

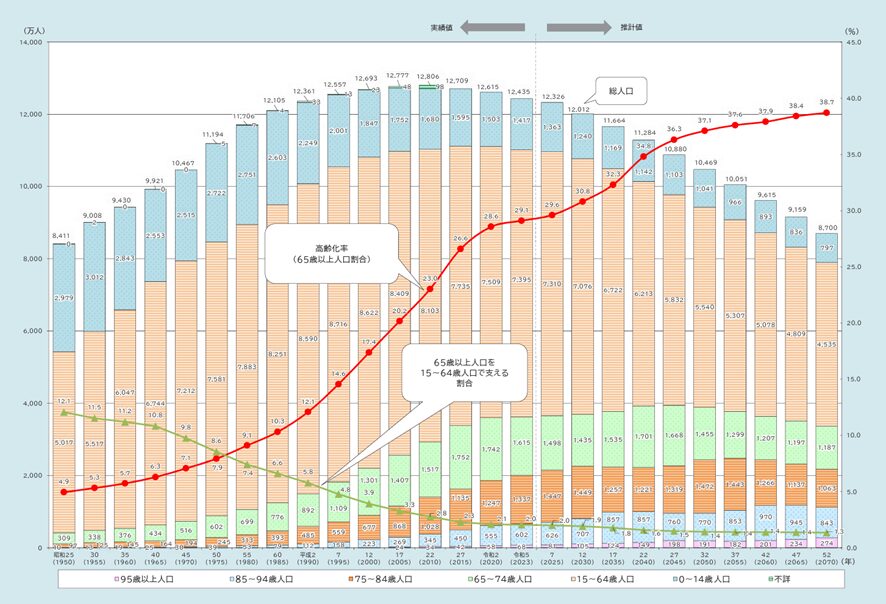

総務省の推計によれば、生産年齢人口(15〜64歳)は1995年の8,716万人をピークに減少を続け、2023年時点では7,395万人にまで低下しています。

さらに厚生労働省「一般職業紹介状況」(2025年6月)では、有効求人倍率が1.22倍と依然として売り手市場であり、産業によっては深刻な人材不足が続いています。

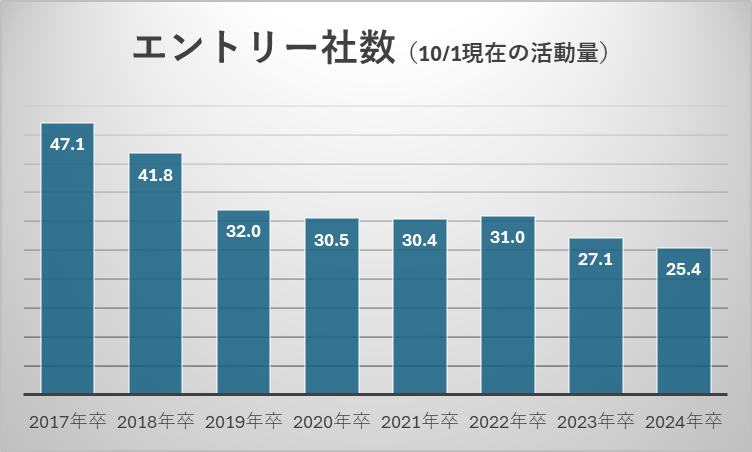

この「人材売り手市場」は、就活生の行動にも表れています。キャリタス就活の調査によれば、2024年卒就活生のエントリー社数は平均25.4社で、この7年間で半分近くに減少しました。つまり、学生が検討する企業数そのものが減っており、数少ない候補の一つに選ばれるためには、企業側の工夫が不可欠です。

2-2. 求職者の情報収集行動の変化

パーソル総合研究所の調査によると、新卒採用において参考にする情報源として2019年以降最も増加したのは「企業のSNS公式アカウント」であり、「その他のSNS」も大きく伸びています。一方、紙媒体や対人ベースの情報は減少傾向にあり、ネットやSNS重視の情報収集が加速していることが分かります。

求職者は、求人広告や就活サイトだけで意思決定するのではなく、SNSや動画、社員ブログなど複数のチャネルやコンテンツを横断しながら企業を比較検討しています。したがって企業には「情報発信のマルチチャネル化」と「求職者目線での情報設計」が求められています。

2-3. 求職者が求める情報の変化

求職者が重視するのは、待遇や安定性だけではありません。リクルートマネジメントソリューションズの調査では、学生が仕事に求める要素として「成長できる環境」や「社会貢献」が上位に挙げられ、キャリア形成や自己実現への期待が強まっていることが示されています。

さらに最近では、情報の受け取り方にも変化があります。特にZ世代の求職者は「タイパ(タイムパフォーマンス)が高い情報」を重視し、長文のパンフレットよりも短尺動画やインフォグラフィックといった短時間で理解できる情報を好む傾向があります。

つまり、企業が発信する情報にも、こうしたニーズに応える工夫(たとえば社員のキャリアストーリーや1日の働き方を短尺動画や図解で発信するなど)が必要となっています。

出典:株式会社リクルートマネジメントソリューションズ「2025年新卒採用 大学生の就職活動に関する調査」

2-4. BtoB企業特有の課題

BtoB企業の多くは日常的に消費者に接する機会が少なく、求職者からの認知度が十分でないという課題を抱えています。

ADEXの調査では、就活経験者の約6割が「企業の知名度が就職先選びに影響した」と回答しており、知名度の有無が応募意思や志望度に直結することが示唆されています。

このような課題を克服するためには、認知獲得から理解促進、応募へとターゲットを誘導するマーケティング発想が不可欠です。

3. 採用マーケティングに取り組むメリット

3-1. 応募母集団の量を拡大できる

採用マーケティングを導入する大きなメリットのひとつは、応募母集団の量を安定的に確保できることです。

SNS広告、オウンドメディア、展示会、業界イベントなど、適切なチャネルを戦略的に組み合わせることで、求職者との接点を一気に拡大し、認知を高めることが可能です。

量の拡大は、採用マーケティングの最も分かりやすい成果指標といえます。

3-2. 候補者の質を高め、ミスマッチを防ぐ

量の拡大と並んで重要なのが、候補者の質の向上です。採用マーケティングでは、採用ペルソナやカスタマージャーニーを設定し、自社に合った人材像に最適化した情報を届けます。これにより「応募の段階でミスマッチが減る」効果が生まれます。

結果として、

・応募時点で候補者の理解度が高い

・内定辞退率が下がる

・入社後の早期離職も抑制される

という一連の好循環が期待できます。

3-3. 採用コストの効率を高められる

採用活動における費用対効果は経営層にとって重要なテーマです。従来型の採用は「支出に比例して応募を集める」構造であり、求人広告や人材紹介に依存すればするほどコストは膨らみます。

採用マーケティングでは、データ分析によってチャネルごとの効果を把握し、「同じ予算でより多く、より適した候補者に出会える状態」をつくることが可能です。ここで重要なのは、単なる「コスト削減」ではなく、ROI(投資対効果)の最大化=効率の改善です。

3-4. 企業ブランディングの強化につながる

採用活動は「人材を集める」だけではなく、企業ブランドを社会に伝える絶好の機会です。

BtoB企業の場合、候補者向けに発信した情報は顧客や取引先、地域社会にも届きやすく、企業全体のイメージを左右します。

社員インタビューや事業ストーリーを採用広報として発信すれば、求職者にとっては応募の判断材料になり、顧客にとっては信頼を高める要素にもなります。つまり、採用マーケティングを通じた情報発信は、採用とブランディングを同時に推進する施策になり得るのです。

4. 採用マーケティング成功のポイント

採用マーケティングを成功に導くには、単にチャネルを増やすだけでは不十分です。求職者・候補者の心理や行動を理解し、マーケティングの考え方を組み込むことが不可欠です。ここでは特に重要な3つの視点を整理します。

4-1. ターゲット理解を徹底する

採用活動における「ターゲット理解」は、マーケティングでいう「顧客理解」と同じです。

自社にとって「どんな人材が活躍しているのか」を分析し、採用ターゲットを明確にしている企業ほど、応募から内定承諾までのプロセスがスムーズになりやすい傾向があります。

たとえば、活躍社員の経歴・価値観・志向性を洗い出して採用ペルソナを作成すると、採用広報で訴求すべきポイントが明確になり、求職者は「この会社は自分に合いそうだ」と感じやすくなります。その結果、応募の時点でのミスマッチが減り、候補者の内定承諾や入社後の定着率向上にもつながります。

実務でのポイント

・採用ペルソナ設計:スキルや経験だけでなく、価値観・志向性・情報接触チャネルを定義する

・社員データ分析:自社で活躍している人材の共通項を抽出し、採用基準に落とし込む

・候補者アンケート:応募者が「どの情報に共感して応募したか」を把握する

➡ ターゲットを曖昧にしたまま施策を打つと「量は集まるが質が低い」状態になりがちです。逆に明確なターゲット像を描ければ、母集団が少なくても効率的に成果につながります。

4-2. マーケティングフレームワークを活用する

採用戦略を属人的な経験や勘に頼ると、施策がバラバラになりがちです。そこで役立つのがマーケティングのフレームワークです。フレームワークを順序立てて活用することで、採用活動に「一貫性」と「再現性」を持たせられます。

ここでは代表的なフレームワークを4つご紹介します。

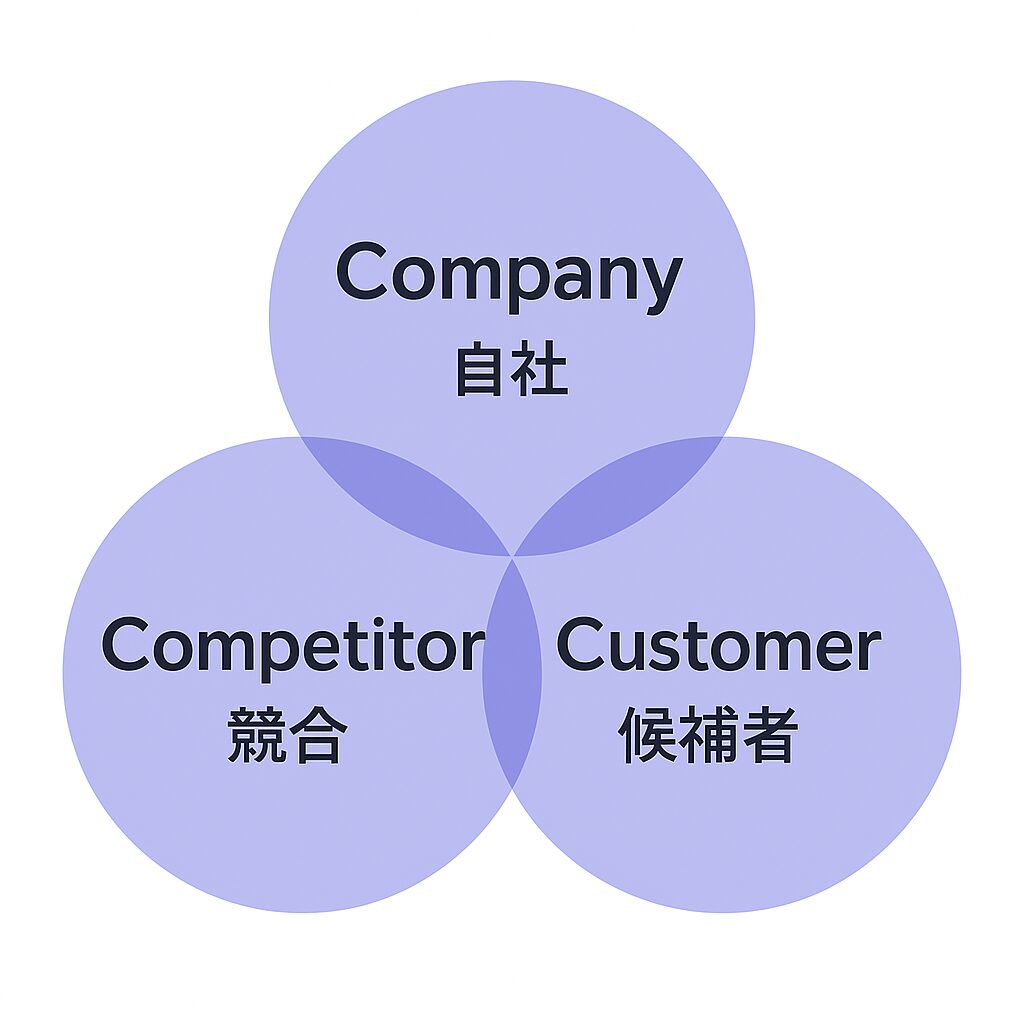

① 3C分析:外部・内部環境を整理

Company(自社):自社の強み・弱み、人材育成方針、文化

Competitor(競合):同業他社の採用手法、訴求ポイント

Customer(候補者):候補者の価値観、就活・転職市場でのニーズ

➡ 最初に「市場のどこで戦うか」を理解する基盤として有効。

② SWOT分析:戦略方向を明確化

Strength(強み)・Weakness(弱み):自社採用の現状を棚卸し

Opportunity(機会)・Threat(脅威):労働市場や候補者動向を踏まえて整理

➡ 3Cで収集した情報をもとに、自社が取りうる採用戦略の方向性を検討できる。

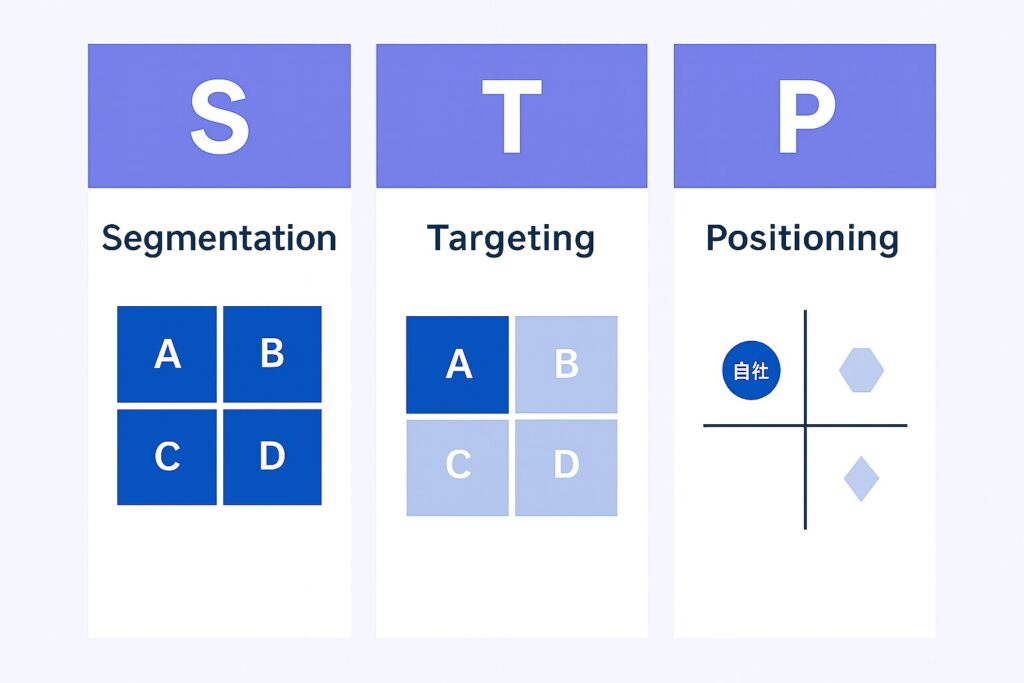

③ STP分析:狙うターゲットを絞り込む

Segmentation:候補者層を細分化(新卒/中途/専門職など)

Targeting:自社が勝てるターゲット層を決定

Positioning:候補者からどう見られたいか(例:安定企業、挑戦環境、社会貢献型など)

➡ 採用マーケティングの「誰に何を伝えるか」を決める核。

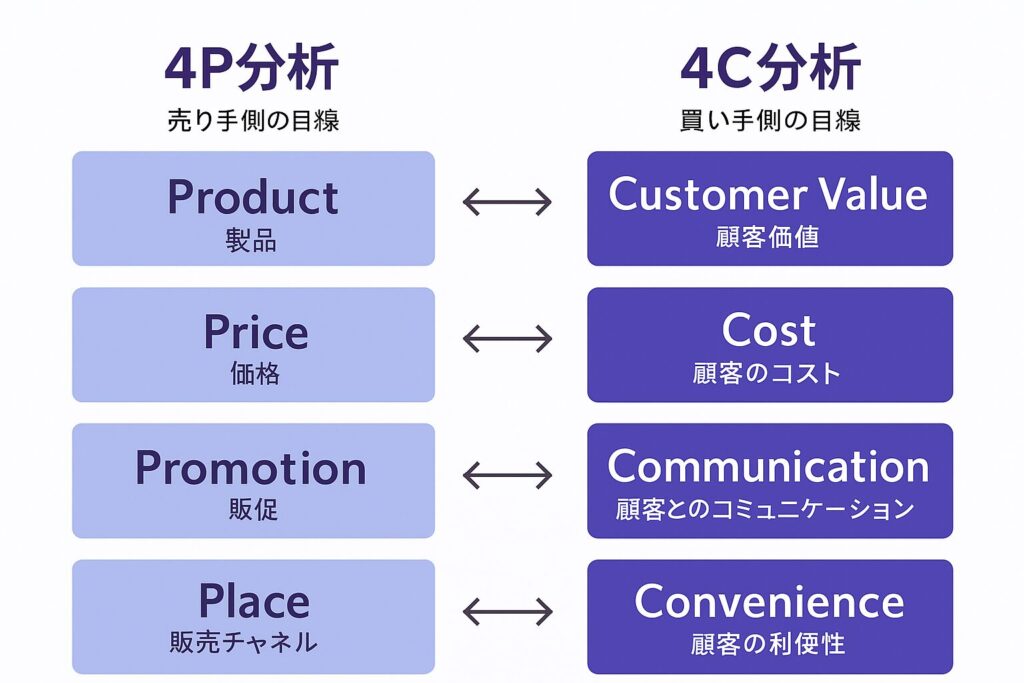

④ 4C分析:候補者から選ばれるための採用戦略や採用プロセスを設計

Customer Value(候補者にとっての価値)

Cost(候補者にとってのコスト=働く上での負担)

Communication(候補者との双方向のやり取り)

Convenience(応募・入社までの利便性)

➡ 企業視点の4Pを、候補者視点に翻訳し直すプロセス。施策が「伝わるか・共感されるか」をチェックできる。

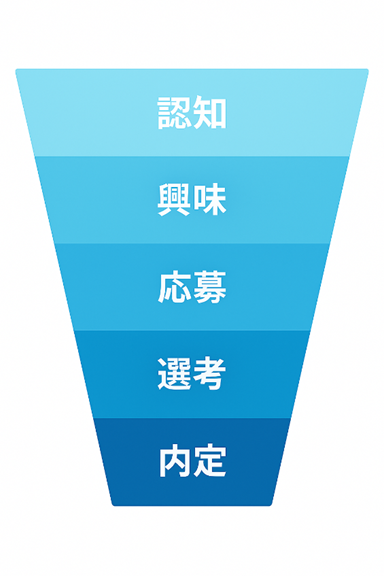

4-3. 採用ファネルを理解し、戦略の骨格を描く

採用マーケティングを考えるうえで重要なのは、候補者の意思決定が段階的に進む「ファネル構造」を前提に戦略を立てることです。

候補者は「認知→興味→応募→選考→承諾」という流れをたどりますが、これは商品購入プロセスのAIDMAやAISASに近い概念です。つまり、採用活動を「候補者という顧客が企業を選ぶプロセス」と捉えるべきなのです。

ファネル視点の意義

・全体最適を意識できる:個別施策に走らず、候補者体験を一貫して設計できる

・課題発見のフレームになる:辞退が多いのか、応募が集まらないのか、問題がどの段階にあるかを可視化できる

・マーケティング戦略との接続:営業ファネルや顧客体験設計との共通言語を持てる

➡ ファネルという共通フレームを基盤に置き、候補者行動を俯瞰することで「各フェーズで何をやるか」を具体化しやすくなります。

成功のポイントまとめ:マーケティング視点を採用活動に持ち込む

4-1〜4-3の取り組みを貫くのが、マーケティング的な視点を採用に持ち込む姿勢です。

ターゲット理解→フレームワーク活用→ファネル設計は、どれも本来企業が顧客との関係性を戦略的に構築するマーケティングのプロセスです。これを採用に応用することで、属人的で場当たり的な活動から脱却し、一貫性と再現性のある仕組みが生まれます。

さらに、マーケティング部門や広報部門と協働すれば、採用情報の発信と企業ブランディングを統合でき、採用と事業の両面にプラスの効果をもたらします。

➡ 採用活動を「人事の仕事」だけで終わらせず、マーケティング活動の一部として捉える。この発想の転換こそが、BtoB企業の採用競争を勝ち抜くための鍵なのです。

5. 導入ステップ

採用マーケティングは単発の施策ではなく、戦略的にプロセスを設計して実行・改善することで成果につながります。ここでは、BtoB企業が実際に導入する際の6つのステップを解説します。

5-1. 自社の現状分析と課題特定

まずは「なぜ採用がうまくいっていないのか」を客観的に把握することから始めます。

・応募数は足りているか

・辞退率・離職率は高くないか

・どのチャネルが成果を出しているか

データをもとに課題を特定することで、場当たり的な施策に走らず、効果的な戦略立案が可能になります。

➡ この段階では、3C分析・SWOT分析といったフレームワークを活用すると整理がしやすくなります。

5-2. 採用ペルソナ設計

次に、自社が求める人材像を具体化します。

「新卒・中途」「スキルセット」「価値観・志向性」「働き方の嗜好」などを明確にし、ペルソナとして描くことで、ターゲット候補者に合ったメッセージ発信が可能になります。

➡ ここでのポイントは「自社で活躍している人材の共通項」を基準に設計すること。理想像だけでなく、現実に即した定義が成功につながります。

5-3. カスタマージャーニー設計

候補者が「企業を知る→興味を持つ→応募する→選考を受ける→内定を承諾する」までのプロセスを可視化します。各フェーズで候補者が抱える疑問や不安を洗い出し、それを解消する情報や体験を設計していくことが重要です。

➡ たとえば「認知」では企業を知るきっかけが必要、「選考」では安心感と納得感を得られる情報が必要、といった具合に整理します。

5-4. ファネルごとのチャネルと施策を設計

カスタマージャーニーを設計したら、それを基盤にファネルごとの打ち手を設計します。

例えば

認知:TVCM、OOH広告、Web広告、SNS広告、業界イベント

興味:オウンドメディア、社員インタビュー記事、技術ブログ

応募:応募フォームのUI改善、LINE応募導線、モバイル最適化

選考:面接官トレーニング、フィードバック面談

承諾:内定者懇親会、先輩社員との交流

➡ この段階では4C分析の視点を取り入れると、候補者にとって魅力的かつ利便性の高い施策設計ができます。

★採用広報の具体的な手法を知りたい方は、こちらのコラムも併せてご覧ください↓

5-5. 実行と運用

設計した施策を実際に走らせます。一度にすべてをやるのが大変であれば、優先順位をつけて段階的に導入していきましょう。

知名度が低いBtoB企業の場合、例えばオウンドサイト内のコンテンツを充実させてもターゲットにたどり着いてもらうことができません。最初は認知獲得としての広告施策を優先して、まずは候補者にとっての選択肢に入るように認知してもらうことからはじめましょう。

5-6. 分析・改善(PDCAを回す)

施策を実行したら、必ず効果測定を行いましょう。

・応募経路ごとのコンバージョン率

・辞退率・承諾率の変化

・入社後の定着率

これらを定期的に分析し、改善を繰り返すことで戦略の精度が高まります。

➡ 特に採用は年度ごとに市場環境が変わるため、毎年アップデートする姿勢が求められます。

6.採用マーケティングに役立つ資料

当社ジェイアール東日本企画は、これまで多数のクライアントの採用広告や企業広告をサポートしてきました。そういった経験を踏まえ、総合広告会社の視点で、採用ブランディングの基本を詳しく解説した資料を無料で公開しています。BtoB企業の採用マーケティング事例も掲載していますので、貴社の採用マーケティングのご参考に、ぜひご活用ください。

また採用プロモーションのプラン設計に役立つ「メディア選定ガイド」もご用意しています。

こちらにはモデルプランも掲載していますので、メディア選定の参考にしてみてください。

7. まとめ

採用マーケティングは「短期的な採用成果」だけでなく、企業の長期的な成長基盤を支える取り組みです。特にBtoB企業においては、採用を通じた情報発信がそのままブランディングに直結します。

したがって、採用マーケティングは人事だけの仕事ではなく、全社的なマーケティング活動の一環として位置づける必要があります。経営層・人事・マーケティング部門が連携して推進することで、初めてその効果が最大化されます。

採用競争は今後さらに激化します。しかし、戦略的に採用マーケティングを取り入れた企業は、単なる「人材の確保」にとどまらず、企業ブランドを強化し、事業成長を加速させることができます。

当社は、BtoB企業のリクルートを目的としたブランディング広告や、大手転職サービスの広告制作などの実績があり、採用マーケティングに強い広告会社です。豊富なサポート実績を活かし、効果的な採用マーケティングを実現します。

採用マーケティングのサポートをご希望の方は、まずはお気軽にお問い合わせください。