こんにちは、ジェイアール東日本企画「キクコト」編集部です。

今回のコラムでは「採用広告」を解説します。

昨今、日本の各企業は、優秀な学生や経験者の採用をめぐって、企業間での非常に激しい競争にさらされています。

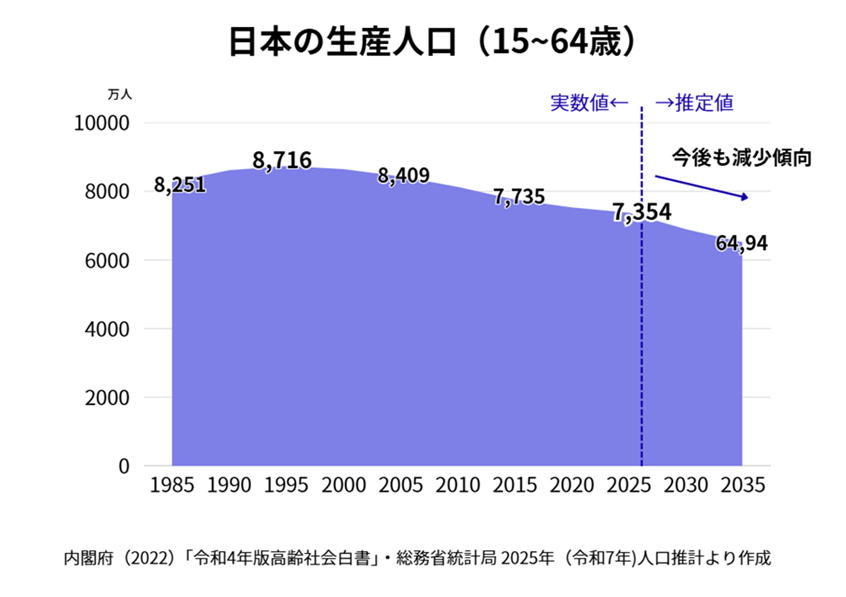

コロナ禍での一時的な経済の落ち込みの後、日本企業の採用活動は活況が戻っていますが、一方で15歳から64歳の生産人口は年々減少しています。

2025年の生産人口(15~64歳)は約7,354万人で、2035年には約6,494万人と予測されています。2005年の約8,409万人と比較すると、実に23%も減少することになります。

出典:帝国データバンク「正社員・非正社員の人手不足割合 月次推移」 PR TIMES|株式会社帝国データバンク「人手不足に対する企業の動向調査」(2025年8月19日)

上図のとおり、人手不足を感じる企業も上昇傾向にあります。帝国データバンクの調査によると、25年は50.8%の企業が人手不足を感じています。

つまり現在は、各企業が、少ない人材をめぐって争わざるを得ず、厳しい採用活動を強いられる環境であり、それは今後も続いていく見込みであるということです。

そのような現状の、「採用広告の手法」についてまとめますのでぜひ参考にしてください。

採用戦略・戦術について、今すぐ資料で確認したい方はこちら!

「採用ブランディングはじめてガイド」

↓ 無料ダウンロード ↓

採用広告を始めるために

企業が採用広告を始める前に、しっかり規定しておくべきことがあります。

それは「採用条件」です。

・どんな人材を

・何名

・いつまでに

・どの勤務地で

・どのような雇用条件で

・どれくらいの費用をかけて

といった種々の条件をしっかりと規定します。

これは当然と言えば当然なのですが、自社が社員に対して何を望んでいるのかを明確にすることが、採用広告でよい結果を出すコツです。どんな人材を採用したいのか明確でなければ、その伝え方もあいまいになります。これは採用広告に限らず広告全般のコツです。

採用条件・希望をはっきり決めておくことで、

・ターゲット

・エリア

・アピールポイント(掲載内容)

といった要素で分解できる、自社がやるべき採用広告の内容が決まってきます。それぞれ順に説明します。

・ターゲット

誰を採用したいのかを明確にします。これは2つの点で重要です。

✓ミスマッチをなくす

✓広告を効率化する

どのような人が人材として必要なのかはっきりしていれば、採用者とのミスマッチが減ります。また、自社内の採用活動に携わるメンバー間で、求める人材はどのような人物かを言語化して共有することで採用活動全体にブレがなくなります。

また自社がどんな人材を求めているのかが分かっていれば、この後紹介する各広告手法も、どれを選べばいいのか決まってきます。やみくもに採用広告を実施するのは大変非効率です。

性格・人柄、スキル・能力、価値観・キャリア志向などを踏まえ、ターゲットに接触する可能性が高いメディアを選ぶことで、広告費を抑えて効果的な採用活動ができます。

また、多くのWeb広告では、ターゲットに合わせて年齢・性別などの属性や興味・関心などでセグメントし、広告を表示する人をコントロールすることができます。いわゆるターゲティングです。

ターゲティング広告について詳しく知りたい方は以下のコラムをご覧ください。

・エリア

上記の「ターゲット」に連動しますが、どの範囲で広告を実施するか、どの範囲で人材を集めるかを検討します。

現在は各企業でテレワークの働き方が広がっているとは言え、勤務地が決まっていることも多いでしょうから、その場合は通勤可能なエリアで広告を行うのがセオリーです。

また、勤務可能なエリアに加えて、企業が多く集まるビジネス街などターゲットが多く含有されていそうなエリアがあればそこを重点的に狙いましょう。

・アピールポイント(掲載内容)

採用条件のうち何を強調するか、何を求職者へのアピールポイントとするかを検討します。

自社の採用条件と求める人物像を深く整理することで、どのような訴求内容とするかが決まります。

広告の原則ですが、自社の特徴と、自社が求めているものが何かを突き詰めることで、訴求内容が決まり、適切な人材にアプローチできます。業務内容や待遇や福利厚生などの基本情報以外にも、ターゲットに評価してもらえると思われる自社の優位点を洗い出しましょう。職場環境の詳細や、同僚となる社員の働き方インタビューなどから、ターゲットに自社で気持ちよく働けるイメージを抱いてもらえる情報も重要です。

ただし実際の仕事では、時に難局もありますから、良い点だけではなく、業務においてどのような困難がありうるかも発信するのがよいです。これによって求職者とのミスマッチ(採用後のギャップ)も抑えることができます。

また、グラフィックを伴う広告を実施する場合、このアピールポイントを整理しておくことで、訴求内容を何にすべきかが明確になります。

以上、ターゲット、エリア、アピールポイントを踏まえて、適切なアプローチができる採用広告の手法を検討しましょう。

採用広告の手法

企業の採用広告には数々の手法があります。以下、代表的なものを解説します。

・Web求人サイト

現在、最も代表的な採用広告の手法です。

各採用サイトに自社の求人情報を掲載することで、希望の人材の応募を受け付けることができます。大きく分けると、業種や職種にかたよりなく各企業の求人情報を掲載する「総合型」と、特定の業種や職種(エンジニア採用など)やエリアに限った求人を掲載する「特化型」があります。また、新卒採用と中途採用も、それぞれ異なるサイトで運営されています。採用ターゲットに合ったメディアを利用しましょう。

ターゲットは具体的に就職・転職活動をしている人が中心です。そのため顕在的なニーズのある人に採用情報を見てもらうことができます。

デメリットとしては、求人サイトのフォーマットに従うので発信したい採用情報が限定されることと、また直接的に競合企業の求人情報と比較され、条件競争に巻き込まれることです。条件が他社より優位な企業ほど効果的な求人方法と言えます。

また、有名な企業の方が閲覧もされやすいので、知名度の勝負にもなります。たとえ業績が優れていても知名度に課題がある企業にとっては不利な手法です。

・求人検索エンジン

求人検索エンジンとは、企業の求人情報を検索できるツールです。代表的なものに「Indeed」や「求人ボックス」、「スタンバイ」があります。

求人検索エンジンは情報掲載が無料であることが多く、有料のサービスと併用されることが多い手法です。有料プランを利用すれば、求人広告を検索結果の上位に表示させるなど、より目立つ場所に掲載することも可能です。

・就職・転職イベント、合同説明会

転職イベントや合同説明会は、企業がイベント会場などにブースを出展し、来場者と直接会って自社をアピールする手法です。

職種や業界などに特化した「特化型イベント」と、職種などを問わない「総合型イベント」があります。

就職・転職イベントには具体的に採用活動を行っている人が数多く訪れますので、就職・転職活動の顕在層にアプローチできます。

本格的な採用試験前に直接志望者と会ってコンタクトが取れることもメリットです。

・ハローワーク

ハローワーク(公共職業安定所)は、厚生労働省が全国500ヶ所以上に設置する総合的雇用サービス機関です。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/hellowork.html

ハローワークには今まさに職を求めている人が多数集まりますので、ここに求人情報を掲載することで短期間での応募が見込めます。

日本各地のさまざまな地域に設けられており、各管轄エリア内の求職者が告知対象となります。

また、ハローワークインターネットサービスを利用すれば、オンラインで求人情報の掲載を申し込みし、求職者から応募を受け付けることが可能です。また、採用条件によっては、国が定める一定条件をクリアすることで、助成金も出ます。

ただし雇用保険の窓口という性質上、利用者として若い世代から年配の世代まで幅広い求職者の目に留まる可能性があります。つまり、ターゲットが細分化できないという難点があります。

・エージェント(人材紹介)

求人および求職の申し込みを受け、企業と求職者の間の雇用関係成立をあっせんするのがエージェントです。料金体系は成果報酬型です。

採用条件とともに自社が採用したい人物像をエージェントに伝えることで、エージェントの登録者の中から企業に適切な人材を紹介してもらいます。

エージェントが紹介する人材は、条件のスクリーニングを経ているうえに質が高い傾向にあり、短期間で労力をあまりかけずに人材を見つけられることがあります。

・Web広告

現在、就職活動や転職活動を行う人の大半は採用サイトを中心にWebで情報収集をしますので、オンラインでの広告が有効です。

この手法はメニューが多岐にわたりますので、後ほど細かく解説します。

・紙媒体

新聞、そして新聞折り込みのチラシ、求人情報誌などへの掲載です。インターネットが普及する前は最もスタンダードな採用・求人広告手法でした。

高齢者などインターネットで情報を収集しない割合が比較的多い層への訴求としては現在も有効です。特に新聞折り込みチラシは配布エリアがかなり細かく指定できますので、店舗運営を行っている企業など、採用エリアが定まっている企業では有効です。

・交通広告

交通広告は人通りの多い場所で受動的に何度も目にする広告で、潜在層への訴求に向いています。

都市部ではビジネスパーソンが目にする機会が多く、採用広告の認知獲得に向いています。

交通広告で訴求できる情報は限りがあるため、求人に関する詳細な情報を載せて細かく理解してもらうのには向いていません。あくまで認知を獲得し、興味・関心を引いて、その後の問い合わせやサイト訪問など、詳細情報を伝える別の場所に誘導することが目的となります。そのため、情報のレイアウト、グラフィック、キャッチコピーに工夫が必要です。

この手法はエリアを絞って行うことでコストが抑えられるのも特徴です。

また、後ほど詳しく解説しますが、この手法はオンライン広告との掛け合わせての訴求が有効です。

・自社採用サイト

現在、就職・転職活動を行う人は、ほとんどの場合、入社希望する企業のサイトやSNSの公式アカウントを訪問して情報収集をします。採用側としても、どのような人材を欲しているか伝え、自社に関して知ってほしいことを伝えることができるので、ミスマッチを避ける意味でも重要な情報源となります。

自社が運営するサイトですから、このサイト内に掲載する情報とデザインは自由です。会社の方針や社風や社員のインタビューや具体的な業務内容など、他の採用広告手法ではスペースや文字数、表現方法に制限があって載せられない情報も掲載できます。

もちろん制作費は発生し、手間と時間はかかりますので、必要な内容はよく整理しましょう。

Web広告の詳細

ここからは「Web広告」の個別手法について説明します。

Web広告のメリットは、細かくターゲティングと分析ができることです。その情報を広くあまねく人々に知ってもらいたい、という時には必ずしも費用対効果がよくない手法ですが、「必要な人材にだけ情報を届けたい」という採用広告の目的には合致しています。

また、さまざまな指標でユーザーのデータを分析できるため、より効果が出るように広告運用を改善し続けることができるのも特徴です。

以下で紹介するWeb広告はいずれもそのメリットを享受できる手法となっています。

・リスティング広告

GoogleやYahoo!などの検索エンジンで検索キーワードを打ち込んだ時に現れるテキストを中心にした広告です。

就職・転職活動をしている人が希望の条件を探す際に打ち込むキーワードから、自社サイトや専用のランディングページ、求人広告サイトなどに誘引します。

リスティング広告は、ニーズが明確化している求職者が接触するメディアなので、CV(コンバージョン)しやすいというメリットがあります。

自然検索上位に挙がってくるサイトよりもさらに上に表示されるため、今まで自社の情報にたどり着けなかった人材も誘引できるでしょう。

また年齢、性別、エリアなどの詳細なターゲティングができます。

求人広告では制限されている、特定の年齢や性別への呼びかけも、リスティング広告では可能であり、ターゲティング精度に優れた手法と言えます。

一方で、リスティング広告は潜在層へのアプローチには向きません。すでに求職状態で、転職・就職を考えており、自発的にキーワードを検索する人が接触する広告だからです。

また、その検索エンジンにおいて、検索数が少ないキーワードだと広告が表示できないため、就業者のボリュームが少ない業種においては機能しない場合があります。

・YouTube採用広告

YouTube上に表示される動画や静止画による採用広告です。年齢や性別、エリアや興味・関心など、ターゲットに沿った設定が可能です。

動画を通して情報を収集する習慣は若い世代を中心に広く根付いており、成果を出しやすい手法です。動画で大量のインプレッションを獲得できるので、認知拡大に繋がり、企業理解も促せます。またリスティング広告と異なり、潜在層にもリーチが可能です。

・SNS広告

X(旧Twitter)やFacebookなどのSNSを利用した広告です。

SNS広告は、細かくターゲティングできるのが特徴です。年齢や性別、エリアや興味・関心など、SNS側に蓄えられたユーザーのビッグデータからセグメントが可能で、表現手法も動画や画像など幅広いです。

各ユーザーのSNS利用時のタイムライン上に広告が表示されるので、こちらもリスティング広告と異なり、具体的に求職中ではない潜在層に対してもアプローチできます。

SNS広告についてより細かく知りたい方は以下のコラムを参考にしてください。

オフライン広告との組み合わせで効果を上げる

現在、採用広告の主流は、Web求人サイトや、上記で説明したリスティング広告やSNS広告を中心としたWeb広告=オンライン広告ですが、広告は複数のタッチポイントでリーチすると認知効果が上昇します。

有効な手段の一つが交通広告との組み合わせです。Web求人サイト、自社サイト、Web広告での訴求と合わせて、採用ターゲットの多いエリアや路線で広告を実施することで、フリークエンシー(広告接触回数)を上げることができます。

品川駅自由通路のサイネージなどは代表的な広告媒体です。ビジネスマンの利用が非常に多い駅ですので、短期間で大量のターゲットへの訴求が可能です。

JRE Ads

併せてWeb広告サービス「JRE Ads」の併用もおすすめです。

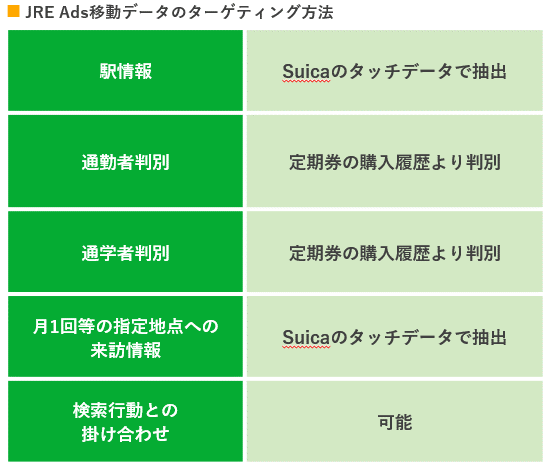

JRE AdsはYouTube広告やSNS広告などの地域ターゲティングとは異なる仕組みの位置情報を使用しており、駅利用者のターゲティングに関して他メディアと一線を画す高精度のWeb広告です。

・JRE Adsとは

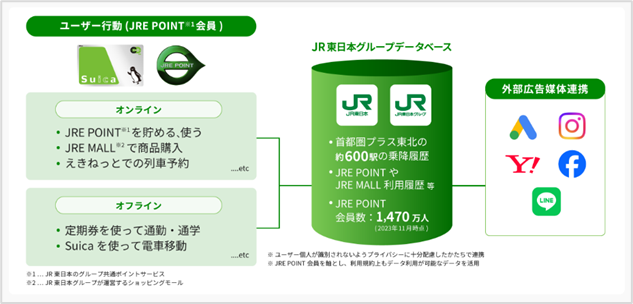

JR東日本グループが保有する、移動や購買などのユーザーデータを、リスティング広告などの運用型Web広告に活用するサービスです。

JR東日本グループが管理・運営するポイントサービス「JRE POINT」に登録されたユーザーのデータを基点に、そのユーザーの鉄道や改札でのSuica利用データや、ECサイト「JRE MALL」での買い物履歴からユーザーのターゲティングが可能です。

・JRE Adsのメリット

採用広告におけるJRE Adsの主要なメリットはSuicaの移動履歴=確定データを用いた精度の高いターゲティングが可能、という点です。

一般的なジオターゲティング広告は、端末や提携アプリのGPS情報を基にした「推定データ」でターゲティングを行いますが、JRE Adsでは、交通系 IC(Suica)の乗降履歴、つまり「確定データ」を基に配信を行うため、駅利用者へのWeb広告としては非常に精度が高い施策となります。

たとえば「品川駅を利用するITエンジニアを対象にした求人広告」をJRE Adsを用いて実施する場合には「品川駅Suica通勤定期履歴」でセグメントしてオンライン広告が実施できます。これに加えて品川駅での交通広告を実施することで、クロスメディアによるタッチポイント増で広告認知率が高まります。

また、通学定期券利用履歴をもとにターゲティングが可能なため、たとえば、「狙った大学の最寄り駅を乗降駅に利用している学生」に向けた広告が可能です。このターゲティングは、当社が支援してきた各種の採用広告施策の中でも特に高い効果を発揮しています。

JRE Adsを活用した採用広告の事例やプランなど詳細については、以下のダウンロード資料でぜひご確認ください。

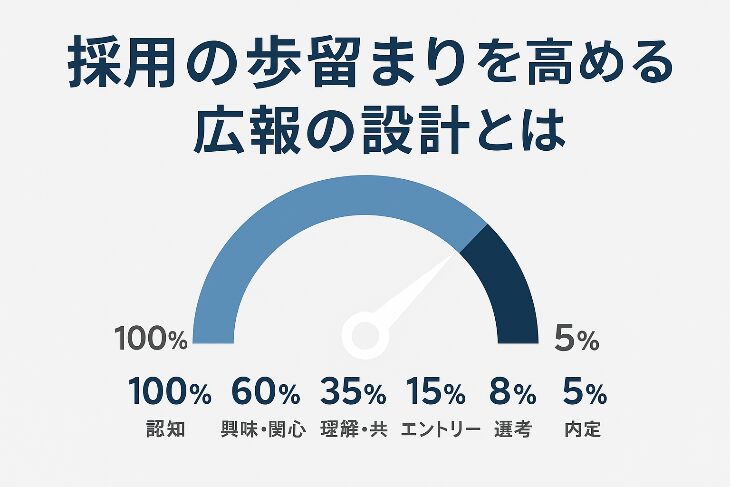

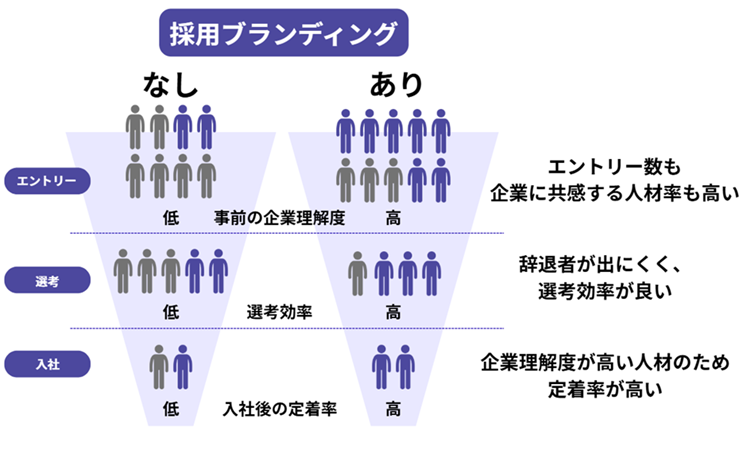

【重要】採用ブランディングという発想が必要

ここまで、採用広告の具体的な手法を紹介してきました。これらの手法を実施することで、競合他社に先行して、ターゲット人材にリーチすることができるでしょう。

しかし、ただターゲットに広告を届けるだけでは不十分で、その際どのようなメッセージを伝えるかを考える必要があります。当然ですが、採用広告の目的はあくまでターゲットの入社・定着です。「この企業で働きたい」と思ってもらえなければ広告としての目的を達成したとは言えません。

自社の魅力・価値をターゲットに認めてもらう=求職者に対して自社のブランディングを行う必要があります。

このような「企業が、働く場としての自社の魅力を、ターゲット(求職者)に伝えるためのブランディング活動」を採用ブランディングと言います。

採用ブランディングに取り組むことで、ターゲットの認知を上げ、自社に対し、理解・共感・好意を持ってもらい、採用確度を高めることができます。エントリー数を増やし、その時点で自社を理解してくれる人を増やし、さらにその理解の結果、内定辞退者を発生しにくくする、という戦略です。

本コラムの冒頭で解説したように、企業間で優秀な求職者の奪い合いになっている昨今では、必須の戦略と言えます。

どの企業も必死に求職者を獲得するためのアピールをしていますので、他社の広告に埋もれないメッセージや表現を発信し、かつ、自社独自の魅力を理解してもらうことは非常に重要です。

当社ジェイアール東日本企画では、採用広告の個別施策だけではなく、このような採用ブランディングのお手伝いを行っております。

採用ブランディングの進め方について、詳しく知りたい方は以下の資料をダウンロードしてください。

まとめ

以上、採用広告について解説しました。

採用広告は、Web求人サイトを利用して行うことが主流となっていますが、リスティング広告や他の手法と組み合わせることで、より広い範囲でターゲットに訴求できたり、採用活動期間を縮めたり、コストを削減したりすることができます。

また前項で説明したとおり、近年、採用効率の改善のため、採用ブランディングに力を入れる企業が増えています。この戦略の遂行にあたっては従来の採用広告実施だけでは難しく、メッセージの開発や、マスメディアや交通広告やWeb広告やSNS運用など、クロスメディアのトータル運用が必要になってきます。

また、これらの広告の掲載や運用にあたっては、専門の知識が必要です。総合広告代理店の当社「ジェイアール東日本企画」では、Web求人サイトやエージェントでは対応できないメディアを全般的に取り扱い、広告に関するあらゆる施策をプロデュースできますので、是非お気軽にお問い合わせください。