こんにちは、ジェイアール東日本企画「キクコト」編集部です。

「求人サイトで広告を出しても応募が少ない」

「採用広告がターゲットに届かない」

「せっかく採用しても早期離職が多い」

そんな採用活動の悩みを抱えていませんか?

特にBtoB企業では、一般的な知名度が低く、「どんな会社なのか知られていない」ことが原因で、応募以前に企業への関心すら持ってもらえないケースが少なくありません。さらに、企業への理解が浅いまま、ミスマッチな人材を無理に採用しても定着は難しくなります。

そんな課題を根本から解決する手段として、近年注目を集めているのが「採用ブランディング」です。

\採用ブランディングについて、まとめた資料も公開中!/

採用ブランディングとは?

採用ブランディングとは、一言でいえば「企業が、働く場としての自社の魅力を、ターゲット(求職者)に伝えるためのブランディング活動」です。

通常の「企業ブランディング」や「商品ブランディング」が顧客に存在価値や所有価値を伝えるのに対し、採用ブランディングは転職希望者や学生といった人材に「この会社で働きたい」と感じてもらい、選ばれる企業になることを目的とします。

「採用ブランディングは時間も費用もかかって大変そうだ」と感じる方も多いでしょう。特に知名度が低いBtoB企業にとっては、短期間で効果が出る施策ではありません。

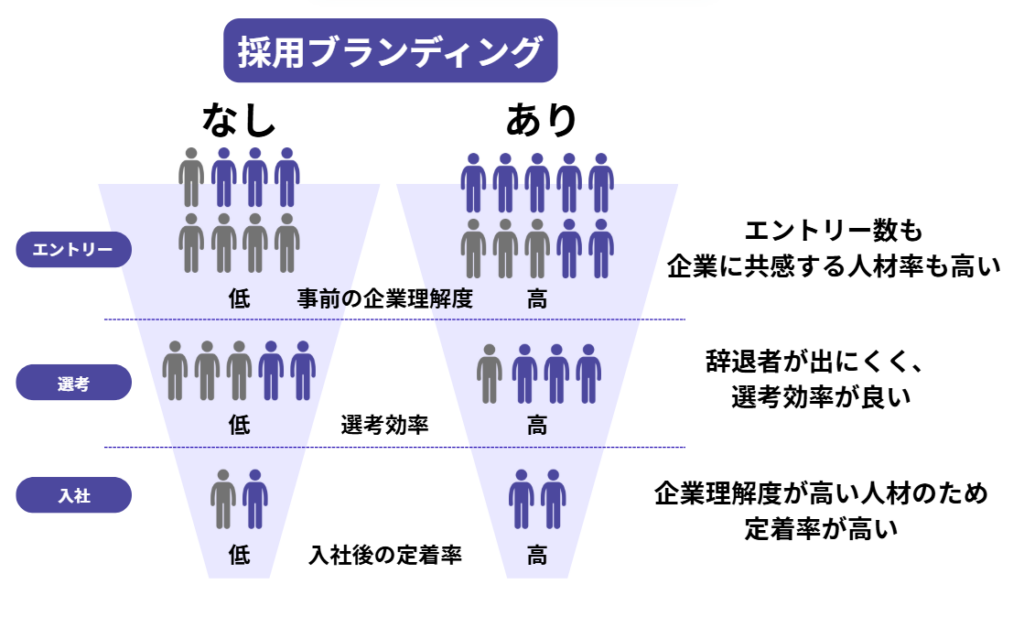

しかし、知られていないままでは、求人広告を出しても自然に人は集まりません。採用ブランディングによって、求める人材像や伝えるべきメッセージを明確にすることで、「母集団の質と量」「選考効率」「入社後の定着率」に大きな変化をもたらします。中期的な視点でミスマッチを減らし、定着率を高めたい企業にとって、欠かせない戦略といえます。

採用市場の変化と、いま採用ブランディングが注目される理由

知名度の低い企業や専門性の高い業種では、人材確保が年々難しくなっていると感じる方も多いのではないでしょうか。その背景には、採用市場の大きな構造変化があります。

ここでは、近年の採用市場の動向と、いま採用ブランディングが求められる理由について解説します。

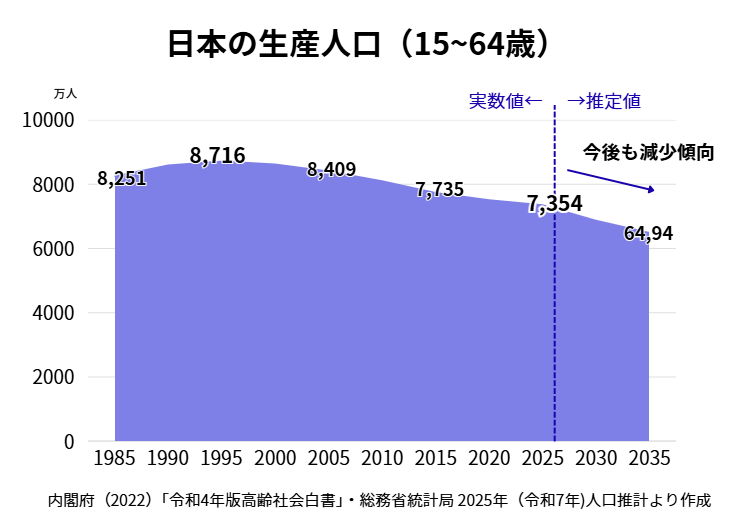

【変化①】労働人口の減少による“人材獲得競争”の激化

日本は少子高齢化が進み、生産年齢人口(15~64歳)は今後も減少し続けると予測されています。実際に1995年に約8,700万人だった生産年齢人口は、2025年2月時点では7,354万人へと減少しています。

出典:厚生労働省「新しい時代の働き方に関する研究会」(令和5年) /総務省統計局 2025年(令和7年)人口推計

このまま労働人口が減少し続けると2030年には644万人の労働力不足が発生するとも予測されています(パーソル総合研究所「労働市場の未来推計2030」より)。つまり、人材の奪い合いはこの先も避けられず、どの企業にとっても厳しい採用環境が続くということです。

このような市場環境では、「とりあえず求人を出せば集まる」という従来型の採用手法は通用しなくなりつつあります。

【変化②】転職市場の変化と「カルチャーフィット」重視

現在の若年層を中心とする求職者は、給与やキャリアアップといった待遇よりも、社風やスキルアップなど、自分らしい働き方ができる環境を重視する「カルチャーフィット」の考え方が浸透してきています。

実際に厚生労働省の調査によると、就業者の価値観はワークライフバランスを重視する方向へと変化しており、学生を対象とした調査でも、報酬や昇進への欲求より自己成長を優先する傾向が明らかになっています。

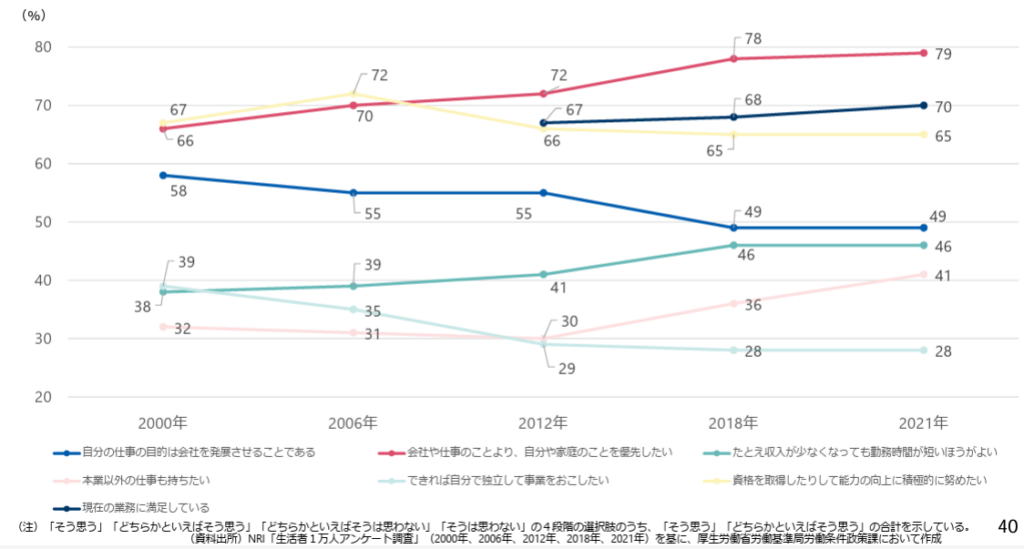

▼就業価値観の推移(就業者対象)

出典:厚生労働省「新しい時代の働き方に関する研究会」(令和5年)

➡「会社や仕事のことより、自分や家庭を優先したい」は、2000年と2021年を比較すると10%以上の上昇。

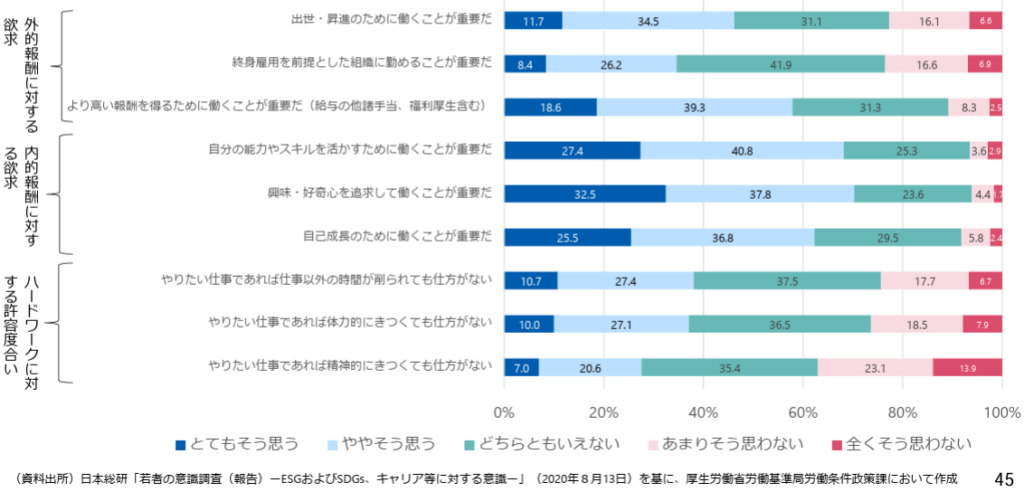

▼若者の労働価値観(中学生~大学生)

出典:厚生労働省「新しい時代の働き方に関する研究会」(令和5年)

➡外的報酬(出世や昇進・給与など)よりも内的報酬(自己成長)に対する欲求のほうが高い傾向

また、かつては企業情報を得る手段といえば求人票や説明会が中心でしたが、現代では就職口コミサイトやSNS、企業の採用サイトなどを通じて、社風や働く人の姿をリアルに知ろうとする傾向が強まっています。

こうした変化により、採用市場における企業は「選ぶ側」から「選ばれる側」へと立場が変化しています。そのため、認知度の向上や企業理解の促進を図る「採用ブランディング」が不可欠となっています。

採用ブランディングのメリット

採用ブランディングのメリットはただ人材が集まりやすくなるだけではありません。企業ブランディングとしての役割や、既存社員のモチベーション向上に対しても効果的です。採用ブランディングの主なメリットを4つ紹介します。

① 母集団の質と量を高める

採用ブランディングの最大のメリットは、自社に興味を持ち、応募してくれる可能性のある求職者(=母集団)の質と量を高められることです。

企業のビジョンや文化、働く魅力などを発信することで、自社にマッチする人材へ的確に訴求できるようになります。その結果、単に応募数を増やすのではなく、志望度が高く企業との相性が良い候補者(=質の高い母集団)の形成につながります。これにより、ミスマッチによる内定辞退や早期離職のリスクが減り、採用効率の向上にも寄与します。

さらに、採用ブランディングを行えば、求人媒体だけでは届かなかった層にもアプローチでき、応募者数の自然な増加が見込めます。

② 企業の魅力を見える化し、競合との差別化を図る

同業他社や大手企業との競争が激しさを増すなか、自社ならではの働きがいや価値観、成長環境などの情報を明確に打ち出すことが重要です。

特にBtoB企業や地方の中小企業は、知名度の面で大手に劣りやすく、仕事内容だけでは差別化が難しいという課題があります。採用ブランディングを通じて、自社の魅力を言語化・ビジュアル化することで、競合との差別化を実現し、求職者に「選ばれる企業」となることが可能になります。

③ 企業認知度や信頼度の向上

採用広告やコンテンツ発信により、求職者はもちろん、潜在層やその家族・友人など幅広い層に企業情報を届けられるようになります。

特にTVCMや交通広告といった公共性の高いメディアを通じた発信は、企業の信頼度向上につながり、「オヤカク」対策としても有効です。

————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

※オヤカクとは

近年、内定辞退の理由として「親の反対」が挙げられるケースが増えており、この内定前に親の同意を確認することを「オヤカク」と呼びます。その対策として採用ブランディングを行えば、「よく知らない企業だから」という理由で親から反対されるリスクを減らせます。

————— ————— ————— ————— ————— ————— ————— —————

このように、企業の認知度や信頼度を高めることは、採用活動にとどまらず、将来的な営業活動や企業ブランディングにおいても大きな資産となります。

④ 社員のモチベーション向上

採用ブランディングを強化する過程では、自社の魅力や強みを改めて見つめ直す機会が生まれます。また、その魅力を発信することで、既存社員の自社への誇りや愛着が高まります。

例:

・ブランディング施策の一環として行う社員インタビューで、自らの働く意義を再確認する

・TVや交通広告での露出増加により、会社への誇りや一体感が生まれる

採用ブランディングの成功事例 4選

ターゲットに合わせたメッセージやコンセプトをうまく発信している採用ブランディングの事例を4つ紹介します。

事例①ダスキン│アーティストタイアップで話題化

株式会社ダスキンは、採用活動と事業理解の向上を目的に、漫画家・浅野いにおさんのキャラクターデザインと人気バンドsumikaの楽曲を起用したTVCMを公開しました。浅野いにおさんは前年に原作漫画がアニメ映画化されたばかり、sumikaは幅広い世代に支持されるバンドとして高い注目を集めています。この2組とのタイアップにより、大きな話題性を生み出した採用ブランディングの事例です。

CMでは、ダスキンの事業を擬人化したオリジナルキャラクターが登場し、その姿を通じて事業への理解を促進。キャラクターが仕事に向き合う様子と軽快な音楽は未来への希望を感じさせ、経営理念「Do-Connect」(人と人、人と社会、人と明日をつなぐ)との親和性も高い内容になっています。

■株式会社ダスキンスペシャルアニメ特設サイト:https://www.duskin.co.jp/business-animation/

■参考:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000986.000005720.html

事例②長倉製作所│ユーモアのある広告で関心喚起

株式会社長倉製作所は、SNSのフォロワーが「6人しかいない」と自虐的に紹介したり、自社ロゴを過剰に丁寧に解説するといった、“広告慣れしていないBtoB企業ならではの迷走”をテーマにしたWEBCMを公開しました。背景には、同社の業種があまりにもニッチで、一般的に興味を持たれにくいという課題があります。本CMでは、その弱点を逆手にとり、これまで伝え方に苦慮してきた結果生まれた「迷走した表現」をあえてネタとして演出しました。

また、WEBCM公開と同時に、交通広告でも「フォロワー6人しかいません。」という切ないSNS投稿風コピーの看板を掲出。ユーモアを交えた訴求が「どんな会社なのか気になる」という関心を引き出し、ニッチ業種でのブランディング手法として秀逸な事例となりました。

■長倉製作所 採用サイト:https://www.nagakura-mc.co.jp/recruiting/

■引用:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000135754.html

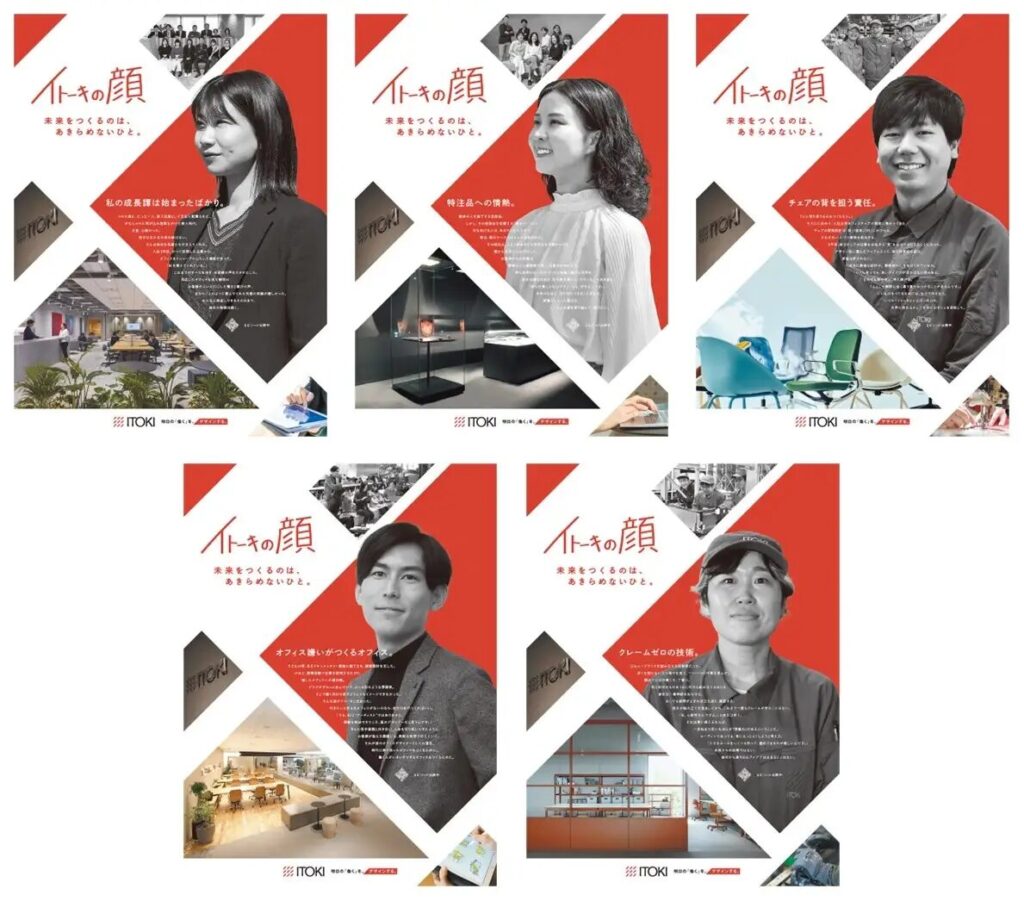

事例③イトーキ│会社の顔として、社員の魅力を発信

オフィス家具の販売やオフィスデザインを手掛ける株式会社イートキは、自社で活躍する「社員」に焦点を当てた企業広告を、日本朝日新聞にて5日連続で掲載しました。さらに特設サイトを開設し、社員一人ひとりの仕事への思いやエピソードを紹介することで、会社のビジョンや魅力を広く発信しました。

この取り組みは、「第73回日経広告賞」最優秀賞や、2024年「日本BtoB広告賞」新聞部門銀賞を受賞し、大きな話題となりました。また、社外からは「感動した」との声が寄せられ、社内からも「従業員が登場していることが誇らしかった」という反響があり、企業価値の向上につながった事例です。

■特設サイト「イトーキの顔」:https://www.itoki.jp/lp/itokinokao/index.html

■引用:社員にフォーカスを当てた広告「イトーキの顔」が、「日本BtoB広告賞」新聞部門で銀賞を受賞 https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000457.000032317.html

事例④熊谷組│企業理念を込めたメッセージを展開し学生認知度向上

熊谷組は社会人野球での活躍などを通じ、40代以上には高い認知率を誇っていましたが、若年層にはあまり知られていないことが課題でした。そこで、若年層の認知獲得とリクルーティングを目的に、学生から親世代まで幅広く支持される女優・川口春奈さんを起用したブランド広告を制作しました。

「難所難物に挑み、大きな壁を越えていく」という企業スピリットを「Believe.」というメッセージに込め、全国テレビスポットをはじめ、YouTubeやSNSでのWeb動画広告、交通広告など多様なメディアで展開しました。その結果、大学生・大学院生を対象とした調査で、企業認知度と就職意向度がともに1.4倍に向上しました。

覚えやすく心に残るメッセージを一貫して発信することで、認知拡大と採用力強化のいずれも達成しました。2022年から展開したこのブランドメッセージは、2025年現在も継続展開されています。

■熊谷組CMギャラリー:https://www.kumagaigumi.co.jp/adlibrary/cm2023/

採用ブランディングの進め方

採用ブランディングを始めてみたいと思ってもどこから手を付けたらいいかわからないという方も多いのではないでしょうか。

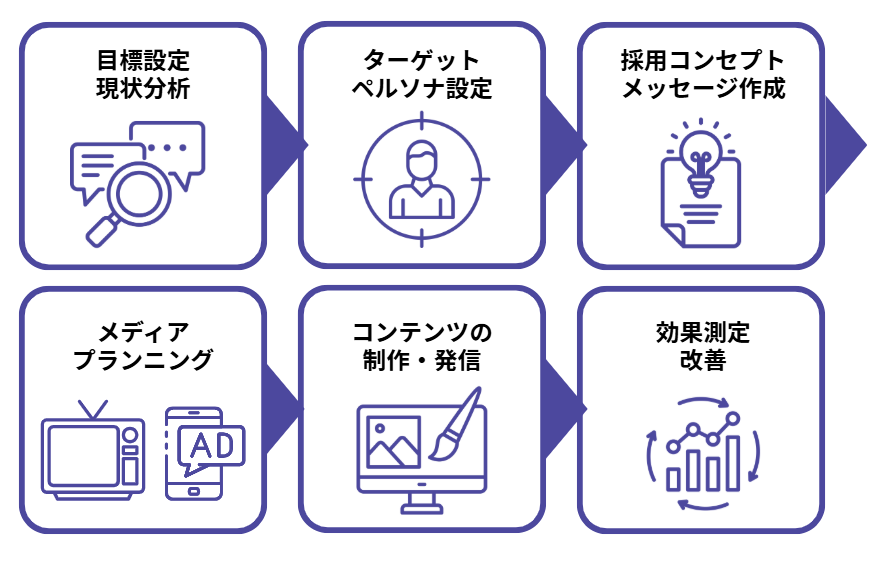

採用ブランディングはただ闇雲に自社の宣伝をすればいいというわけではありません。採用ブランディングの進め方を以下の6つのステップに分けて簡単に解説します。

①目標設定・現状分析

②ターゲット・ペルソナの設定

③採用コンセプト・メッセージの作成

④メディアプランニング

⑤コンテンツの制作・発信

⑥効果測定・改善

STEP1 目標設定・現状分析

採用ブランディングの第一歩は、「なぜ採用ブランディングを行うのか(Why)」を明確にすることです。

例えば、「地元の有名大学の学生に応募してほしい(母集団の質を上げたい)」「全国的に企業知名度を上げて応募者を増やしたい(母集団の量を大幅に増やしたい)」といった目標によって、打ち出すメッセージや実施する施策は大きく変わります。まずは現状の課題を把握し、それに合わせた具体的な目標を設定しましょう。

目標は、効果検証が可能なように、具体的な数値で確認できるものを設定することをおすすめします。

【目標(KGI・KPI)の例】

・応募者数 ◎%増加

・選考辞退者 ◎%減少

・学生の企業認知度 ◎%増加

→STEP⑥にてさらに詳しく説明します。

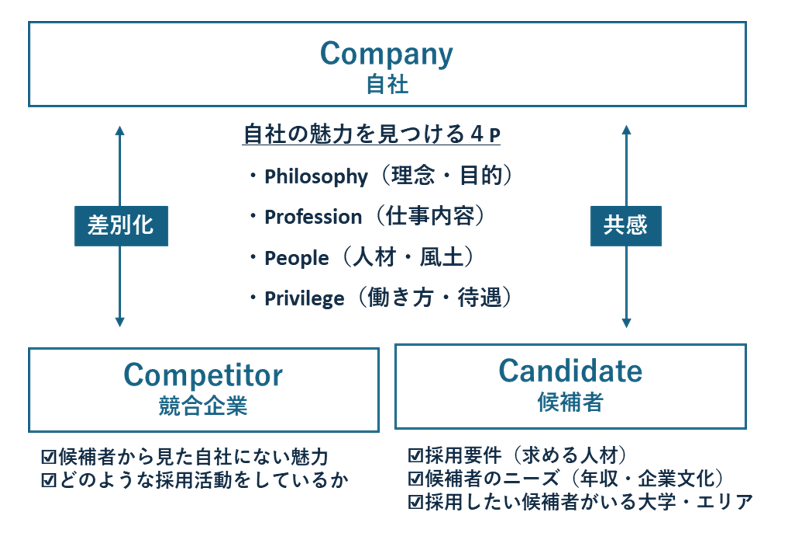

次に現状の分析として、自社の魅力や競合企業、求める人材の3Cを分析しましょう。

・COMPANY(自社):働きがいや会社の歴史、理念など自社の魅力など

・COMPETITOR(競合):競合企業がどのような採用活動をしているか、自社にはない魅力など

・CANDIDATE(候補者):求める人材、候補者が企業に求めるニーズなど

競合と差別化し、候補者に共感される要素となる自社の魅力を可視化していくことが重要です。自社の魅力を見つけるには、以下の4Pを軸に整理するのがおすすめです。

・Philosofhy(理念・目的):企業理念、ミッション、歴史など自社の持つストーリー

・Progession(仕事内容):具体的な業務内容、身につくスキルやキャリア

・People(人材・風土):社員の特徴、職場の雰囲気、カルチャー

・Pivilege(働き方・待遇):福利厚生や給与など働く条件

STEP2 ターゲット・ペルソナの設定

次に、「誰に(Who)」自社の魅力を届けるべきかを明確にします。

すべての人に好かれる発信は、一見良さそうに見えても、結果的に誰の心にも響きません。そこで、大まかなターゲットと、理想の人材像であるペルソナを定義します。具体的な人材イメージを描くことで、採用メッセージやコンテンツ制作、情報発信のチャネル選定といったブランディングの軸が定まります。

■ターゲット

性別、年齢、職業・大学の学部などの属性で区切られた「集団」

例:東京都内在住・理系大学生・今年度卒業(22~25歳)

■ペルソナ

ターゲットの中から、さらに具体的な「個人」を設定したもの

例:〇〇大学工学部卒業・22歳・男性・インターン経験1~2社あり・社会貢献と安定性を重視して就職活動をしている……など具体的に理想の人材をイメージ

ペルソナの設定の仕方に関しては以下のコラムでも詳しく紹介しています。(一般的なマーケティングのためのペルソナの作り方ですが、採用人材のペルソナを考える際も手順は同様です)

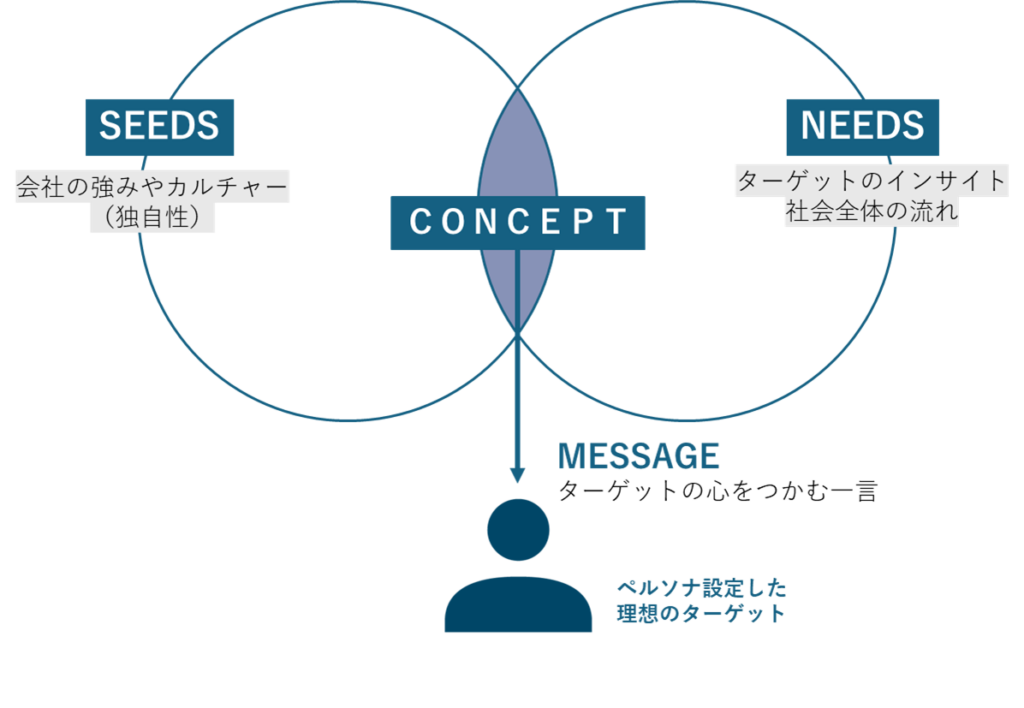

STEP3 採用コンセプト・メッセージの作成

自社の魅力の「何を(What)」伝えるかを設計するフェーズです。

分析から導き出した自社の魅力や独自性の中から、設定したペルソナのニーズに合致する「採用コンセプト」を定め、短く・わかりやすく・心に残る「採用メッセージ」を作成しましょう。

成功事例で紹介した熊谷組の「Believe.」はまさに一言の中に、企業スピリットとターゲットが求める未来ある企業の姿の両方を落とし込んだメッセージになっています。

採用コンセプト・メッセージの作成のポイントは、企業側が一方的に伝えたいことを押し出すのではなく、求職者の視点に立ち、「共感できるか」「魅力的に感じられるか」を意識することです。また、採用コンセプトやメッセージは、求人広告、企業紹介動画、説明会、SNS投稿など、あらゆる情報発信で活用し、一貫性のあるブランディングを行うことが重要です。

STEP4 発信方法の選定(メディアプランニング)

採用ブランディングを効果的に伝えるための鍵となるのが、「いつ、どこで発信するか(When / Where)」を設計するメディアプランニングです。ターゲットやメッセージに適したメディアかつ、採用フローに合わせたタイミングで情報発信を行うことで、その効果を最大化できます。

【例】ターゲットが大学生の場合

・選ぶメディア

◎SNSやYoutubeなどの動画メディア、大学通学に使用する路線の電車内広告

✖TVCMや新聞広告

→ 高額な広告費をかけても、ターゲットに合わないメディアでは採用メッセージは届きません。

・掲出時期

◎夏のインターンに合わせ、6月ごろに掲出

✖8月掲出

→他社のインターン実施時期と重なり、新しい情報が目に留まりにくいタイミング

ペルソナで設定した人材が日常的にどのような採用情報に触れているか、また他社の採用活動のタイミングなどを考慮して、メディアプランニングを行いましょう。

情報発信の方法は大きく以下の3つに分類され、それぞれ異なる役割を持ちます。採用ブランディングでは、この3つを単独で使うのではなく、相互に補完し合う形で活用することが重要です。たとえば、ペイドメディアで広く認知を獲得し、オウンドメディアで自社の魅力を深く伝え、アーンドメディアで信頼性を補強する流れが理想的です。

| 種類 | 具体的なメディア | 採用ブランディングでの役割 |

| ペイドメディア (広告) | TVCM・交通広告・WEBCM・採用イベント・求人媒体 | 短期間で広くリーチを獲得でき、認知拡大に効果的 |

| オウンドメディア(自社メディア) | 採用サイト・企業SNS・企業パンフレット | 興味関心層に対して効果的で、企業理解の促進や応募の動機づけ |

| アーンドメディア(第三者メディア) | 就職口コミサイト・SNS・ニュースサイト | 第三者を通じて信頼度の高い情報を発信できる |

STEP5 コンテンツの制作・発信

情報発信に使用するメディアが決まったら、次はそれぞれのメディア特性に合わせて「どのように発信するか(How)」を考えます。

まず重要なのは、すべてのメディアでメッセージやデザインのトーンを統一し、一貫性を持たせることです。採用サイト・求人広告・動画などで使用する言葉やビジュアルがバラバラでは、企業の印象が弱まり、求職者に迷いを与えてしまいます。一方、一貫性のある発信は企業への信頼感を高め、採用ブランディングを強化します。

次に、発信先のメディアごとに適した見せ方を工夫することが重要です。たとえば、ペイドメディア(TVCMや交通広告)では、短くインパクトのあるメッセージやビジュアルで興味を喚起し、採用サイトでは詳細な情報やストーリーを丁寧に伝える、といったように媒体特性に合わせて構成を最適化します。

さらに、コンテンツには現場で働く社員の顔や声を積極的に登場させましょう。採用サイトではインタビュー記事、CMでは実際の職場風景や社員の姿を盛り込むことで、企業文化や職場の雰囲気をリアルに伝えられます。こうした工夫は、求職者に「ここで働きたい」という感情を生み出すきっかけとなり、採用ブランディングの質を大きく高めます。

先に紹介した株式会社イートキも、社員の顔やリアルなエピソードに焦点を当てた発信を行い、実際に企業文化や社員の魅力を社内外へ効果的に伝えることに成功しています。

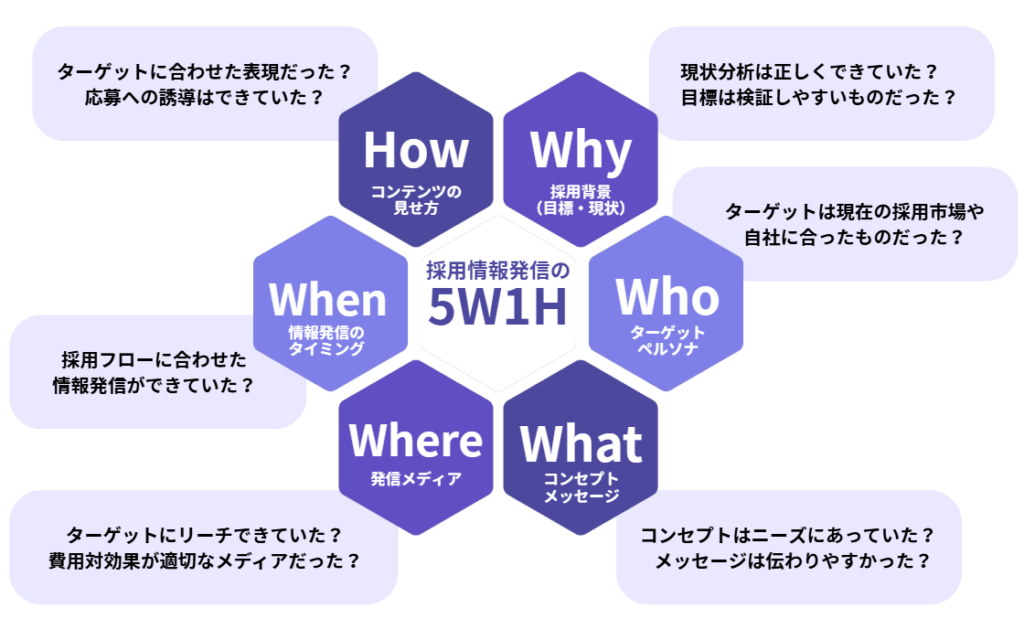

STEP6 効果測定・改善

採用ブランディングは、実施して終わりではありません。取り組みの成果を定量面・定性面の両方から振り返り、次の施策につなげることが重要です。計画段階で設定したKPIを基準に、採用活動の結果を正確に把握し、継続的な改善を行いましょう。

【代表的な指標と評価方法】

■認知・興味関心の拡大

・サイトPV数、SNSでのエンゲージメント(いいね・シェア・保存など)

・説明会やイベントへの参加数、スカウト返信率など

・学生の企業認知度・就職意向度(施策前後での比較調査)

■応募行動への変化

・応募者数・エントリー率の推移

・応募経路ごとのコンバージョン率(例:自社採用サイト経由の応募者が増えたか)

■人材の質的変化

・応募者の志望動機にブランディング施策が影響しているか

・面接時の印象・カルチャーフィットの傾向

・内定辞退率・入社後の定着率

【改善サイクルの例】

・サイト訪問数は多いが応募につながらない場合

→ 導線やエントリーフォームの改善、コンテンツ内容の見直し

・応募数は増えたがミスマッチが多い場合

→ ペルソナ設定やメッセージの再検討

ここまでのSTEPで設定した5W1Hのどの部分に誤りや不足があったのかを検証すると、改善が進めやすくなります。

改善は一度きりではなく、毎年PDCAを回し続けることが不可欠です。採用市場は毎年ターゲット層が入れ替わるため、市場環境の変化や求職者の求める情報を常に観察・分析しましょう。

まとめ

採用ブランディングは、自社の理念や強みをわかりやすく伝え、共感してくれる人材と出会うための重要な取り組みです。短期間で成果を出すことは難しいものの、継続的な情報発信によって応募者の質や採用活動全体の効率を高められます。さらに、既存社員にとっても自社の魅力を再認識するきっかけとなり、インナー施策としての効果も期待できます。

当記事で紹介した事例のように、自社の魅力を明確にし、ターゲットに合わせた適切な手段で発信・改善を重ねることが、長期的な採用力の強化につながります。

当社は、BtoB企業のリクルートを目的としたブランディング広告や、大手転職サービスの広告制作などの実績があり、採用ブランディングに強い広告会社です。豊富なサポート実績を活かし、効果的な採用ブランディングを実現します。

当社の実績や採用ブランディングの基本をまとめた資料を公開しています。採用ブランディングを始めたい方は、ぜひ以下の資料をご覧ください。もちろんご相談も受け付けております。