こんにちは、ジェイアール東日本企画「キクコト採用ブランディング」編集部です。

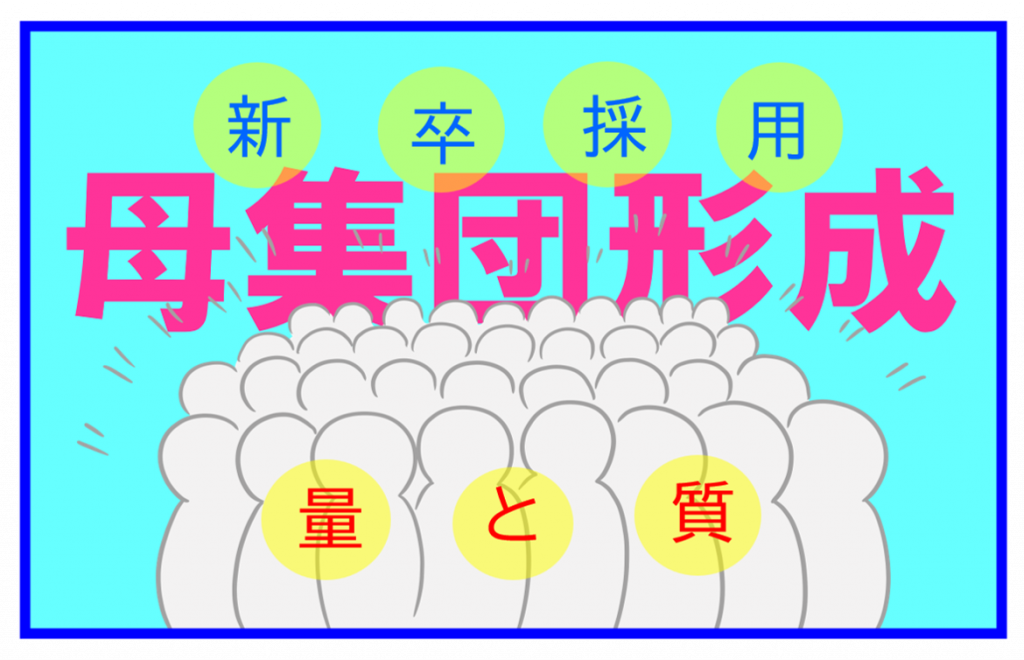

企業の採用活動に“効く”コラム、今回のテーマは「新卒の母集団形成」です。

母集団形成をはじめ、採用担当者が知っておきたい基礎知識集など

当社オリジナルのお役立ち資料、公開中です。

母集団形成は新卒採用活動の出発点であり、良質な人材(学生)を数多くエントリーへ導くための重要な施策です。当コラムでは、多くの企業が直面する母集団形成の問題点を分析し、どのように実践ステップに活かせばよいかについて解説します。

このような人におすすめ

・新卒採用の母集団を増やしたいが、やり方が具体的にわからない

・BtoB企業で知名度が低く、思うように新卒採用の母集団が作れない

・エントリーは集まっているが、自社に合う学生(人材)が少ない

・採用広報にくわしいパートナー会社を探している

■母集団形成とは?

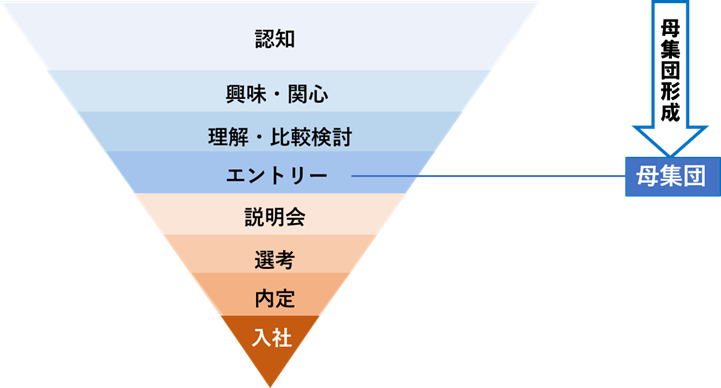

「母集団」はもともと統計学の用語であり、調査の対象となる集団全体を意味します。転じて新卒採用の現場では、候補となり得るすべての学生を「母集団」という言葉で括り、企業が求める人材に合致する質の良い大きな採用候補者グループを作り上げていく活動全般を「母集団形成」と呼んでいます。具体的には、広告、オウンドメディア、SNS、合同企業説明会、イベント、インターンシップなどの施策を通じて「エントリー」という形で学生を集める活動です。

エントリー、書類選考、筆記テスト、1次面接、最終面接、内定と採用に至るプロセスが進むにつれて人数が絞り込まれるため、必要十分な母集団を確保することが採用活動の成否を決めるといっても過言ではありません。

■新卒採用活動の問題点は、一番が「母集団形成」

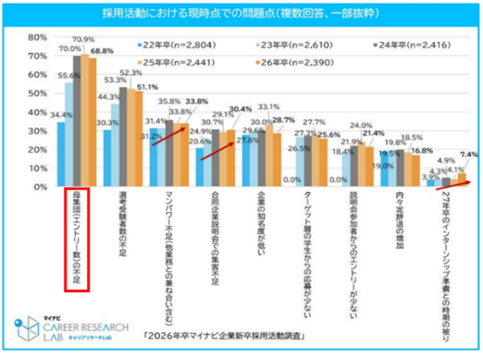

マイナビの調査(下図)にもあるように、企業が新卒の採用活動をする際、一番の問題点として「母集団(エントリー数)の不足」を挙げています。この数値(68.8%)は、2022年卒の34.4%から倍増しており、ここ数年企業が最も頭を悩ませている課題と言えるでしょう。

出典:PR TIMES|株式会社マイナビ『「マイナビ 2026年卒 企業新卒採用活動調査」を発表』(2025年7月23日)赤枠は編集部で加工https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002223.000002955.html

■母集団形成の問題点とは?

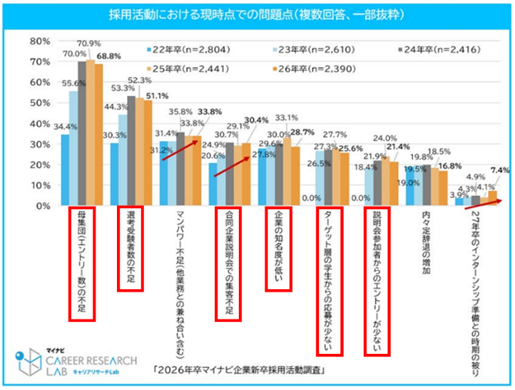

先ほどのグラフを詳しく見ると、他の項目も「母集団」を形成する過程における問題点がほとんどです。これらの問題点は、以下の2つに集約されます。

出典:同上(赤枠は編集部で加工)https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002223.000002955.html

●母集団の量的問題点

・母集団(エントリー数)の不足

・選考受験者数の不足

・合同企業説明会での集客不足

・企業の知名度が低い

●母集団の質的問題点

・ターゲット層の学生からの応募が少ない

・説明会参加者からのエントリーが少ない

・内々定辞退の増加

■母集団形成、なぜ数が足りない?

母集団形成の最初の壁は「数」を集めることです。就活サイトに掲載してもエントリーが伸びない、就活イベントに出展しても学生が集まらない、――こうした声は新卒採用の現場でよく聞かれます。数を集めることが難しい背景には、次のような課題があります。

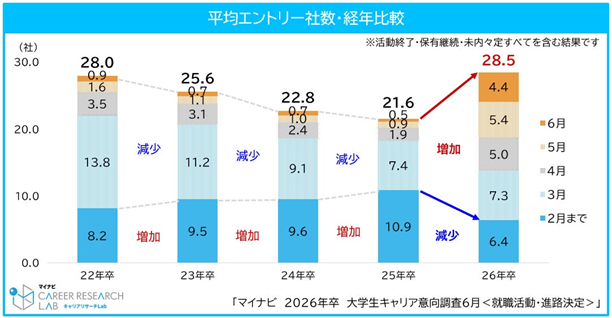

●学生がエントリーするのは、20~30社

一人の学生がエントリーする企業数は20~30社、というマイナビの調査データがあります。一見多いように感じるかもしれませんが、この数字は大手就活サイトに掲載されている20.000社以上の企業のわずか0.1%です。(実際には志望する業種や職種・企業規模などである程度絞り込み、すべての会社を見比べることはありませんが)数ある企業の中からエントリーを獲得すること自体、非常に難易度の高いことです。

(出典:株式会社マイナビ ニュースリリース「2024年3月1日時点の掲載社数は過去最高の約2万9,400」よりhttps://www.mynavi.jp/news/2024/03/post_41055.html

出典:PR TIMES|株式会社マイナビ『「マイナビ2026年卒 大学生キャリア意向調査6月<就職活動・進路決定>」を発表』(2025年7月11日)https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002213.000002955.html

●企業名が知られていない(情報発信量の不足)

母集団が大きくならないのは、そもそも学生が企業の存在を認知できていないことが大きな要因です。いくら職場環境や制度が整っていても、認知がなければ学生たちの選択肢に入ることはありません。特に知名度が低いBtoB企業や中堅企業・新興企業は情報の露出を増やして、まず学生に自社を知ってもらうところから始める必要があります。

●接点が足りない(情報発信手法の不足)

就職活動における学生の情報収集手段は年々多様化しています。かつてのように大手就職ナビサイトに募集を出すだけでは学生の目にも留まりにくく、機会損失を招く恐れがあります。もちろん予算の限界はありますが、現在の新卒採用では複数の手法を組み合わせて学生との接点を広く持つことが推奨されます。

●コンタクトポイントが、ずれている

たとえば学生がSNSで情報を探しているのに、企業は合同説明会に力を注いでいると接触のチャンスを逃してしまいます。テレビCMのような広く数を集めるのに向いたチャネルもあれば、特定の層に限定してアプローチするOOH・交通広告やWeb広告もあります。学生の属性や志向に合わせてチャネル(メディア)を選択する視点が求められます。

数を集めることは「質」を語る上での前提条件です。まずは十分な認知を獲得し、必要なエントリー数を確保することが新卒採用活動の出発点となります。

■母集団形成、なぜ質が足りない?

とは言え自社が求める人材像(ターゲット)から外れた母集団を増やしても、選考~内定フェーズで歩留まりが悪化し、コスト効率の悪い採用活動になります。母集団の質が向上しない理由は次の2点が考えられます。

●自社の独自性や魅力・求める人材などの情報が、学生に伝わっていない

たとえば「大手就職ナビサイトへの掲載」「合同企業説明会への参加」だけでは、各社が同じフォーマットでの定型的な情報発信となるため、学生に自社の魅力や働くメリットを十分に伝えられず、応募の質が低下するケースも見受けられます。

母集団の質を向上させるためには、

・自社の持ち味やユニークさを客観的に分析し、言語化する

・自社の魅力を、ターゲット層に刺さるメッセージにして発信する

・自社の求める人材を具体的に伝える

など、企業独自の工夫が必要です(「母集団形成の実践」の項で後述します)。

●企業が発信する情報が、学生の就職ニーズにマッチしていない

就職活動において学生が重視するポイントは、時代とともに変化し多様化しています。給与や安定性・やりがいだけでなく、近年は「成長できる環境」「働きやすさ」「社会的意義」「ワークライフバランス」といった要素が重視される傾向にあります。こうしたニーズを把握せずに従来型の情報発信をしても共感は得られず、質の高い母集団形成にはつながらないでしょう。

以上のような課題を解決し、企業が求める人材に合致する可能性の高い「有効母集団」からのエントリーを増やすことが特に重要です。

■母集団形成の実践(STEP1~5)

では、どのようにすれば効果的に母集団を形成できるのでしょうか。プロセスをステップごとに整理してみます。

Step1 採用ターゲット(求める人材)・採用人数を決める

「どのような人材」を「何人」採用するのかを具体化します。自社が求める人材像が曖昧だと、発信内容もチャネルもブレてしまい、結果として効率の悪い活動になります。

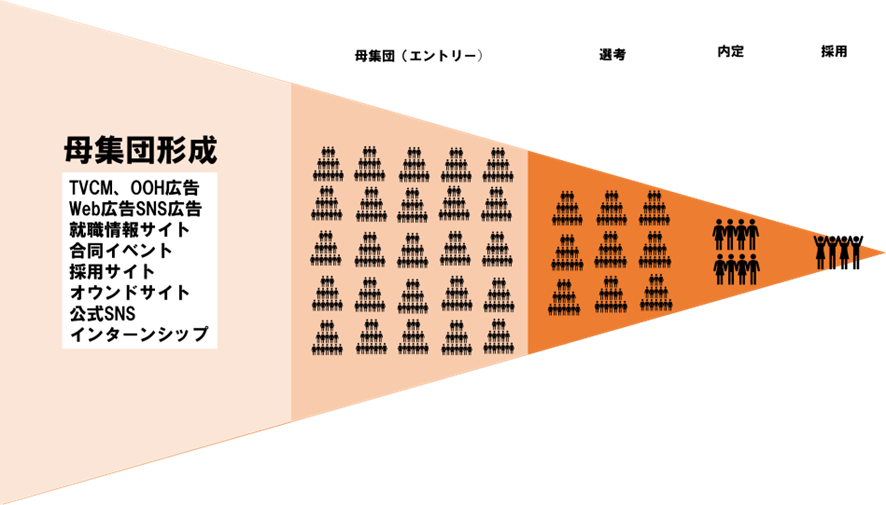

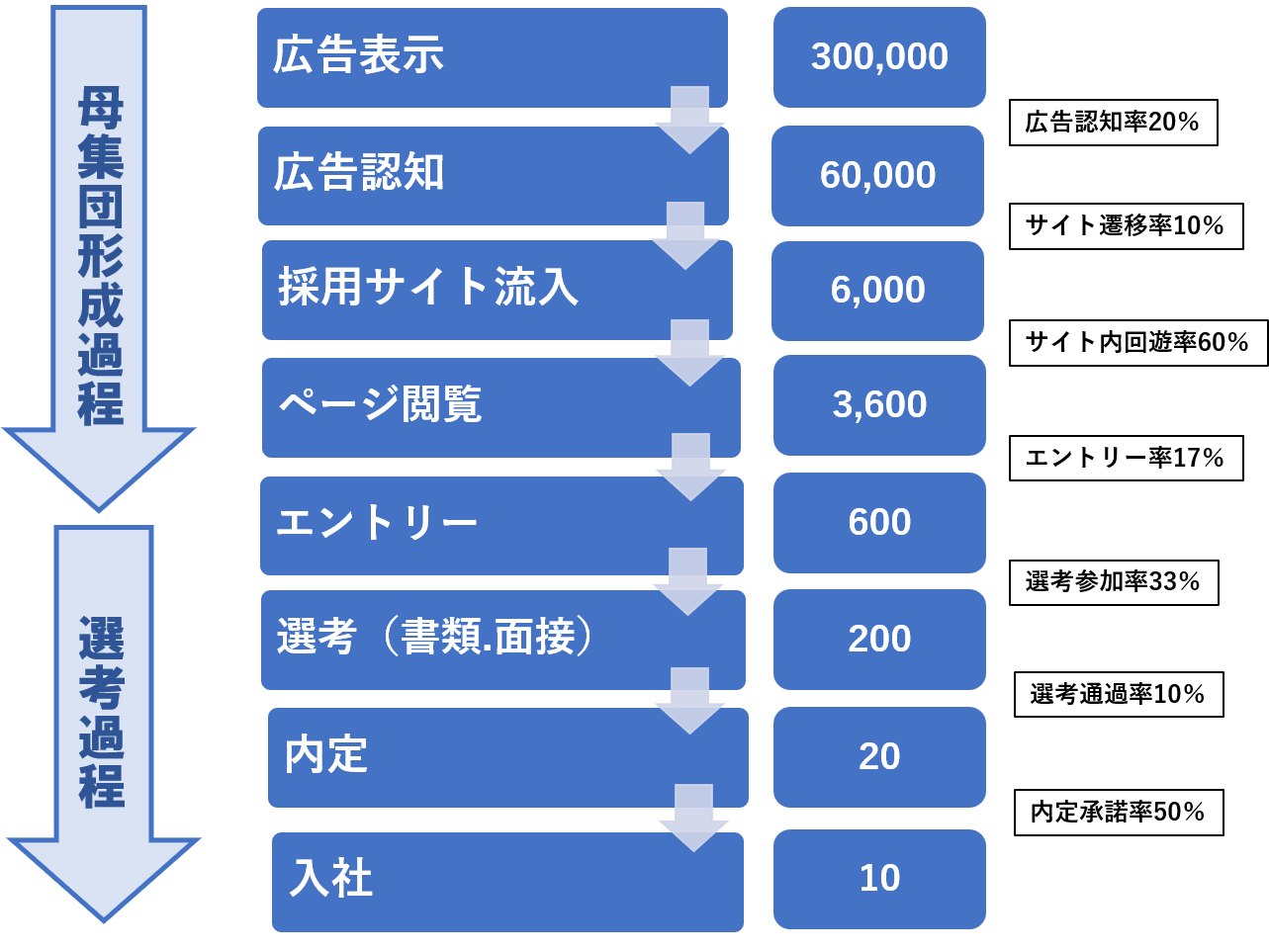

Step2 母集団(エントリー数)の目標を設定する

採用人数から逆算し、内定承諾率や選考通過率を考慮しながら必要なエントリー数を算出します。下図を例にとると、最終的に10名を採用したい場合、内定承諾率を50%とすると20名の内定出しが必要になり、そこから選考通過率などを逆算して600名以上のエントリーが必要になる、といった考え方です。

さらに、その600人のエントリーを集めるには、どれだけの学生に自社を認知してもらう必要があるかを意識することが重要です。自社の採用サイト訪問者の10%がエントリーに進むと仮定すると、6.000人の流入が必要になります。同様にシミュレーションをしていくと、採用広報におけるファーストステップでは約300.000人に広告を露出する計画となります。このように「エントリー数から逆算して必要な認知母数を見積もる」ことで、出稿すべき広告量や広報施策の規模感が明確になります。

※表中の歩留まり率は仮定の参考数値であり、企業の認知度や業種などさまざまな要因で変動します。

Step3 自社の強み、独自性、働く魅力を言語化、視覚化する(採用ブランディング)

候補となる学生が共感しやすいよう、自社の独自性を明確に言語化し、ビジュアルや動画でメッセージを訴求することも有効です。働き方やキャリアモデル、社員の声など、「この会社で働くイメージ」「自分が成長するイメージ」が具体的に浮かぶように設計します。

このようにマッチする人材を継続的に獲得するために、自社で働く意義を明確にする一連の取り組みを「採用ブランディング」と呼び、母集団の質を向上させる上で不可欠なプロセスとなります。採用ブランディングについて詳しく知りたい方は、こちらから資料をダウンロードしてください。

Step4 目標の母集団数を獲得するための採用広報を設計・実行する

Step3までの準備が整ったら、母集団を形成するための具体的なアプローチ手法(採用広報)を決めます。ターゲットとなる学生にどのようにコンタクトし、自社に興味を抱かせ、エントリーにつなげるか、下図のような採用ファネルに沿って採用広報のコミュニケーションを設計します。

▶発見してもらう(認知獲得)

まずは自社の存在を知ってもらう段階です。誰でも知っているような大手企業は別として、社会経験のない学生は多くの企業を知らないでしょう。さまざまな採用広報メディアを使ってターゲットである学生と接触し、「社名を覚えてもらう」ことが母集団形成の「はじめの一歩」です。

たとえば多くの企業が活用する大手就職ナビサイトは、顕在求職層には有効なメディアですが、同時に

・掲載企業が多い

・情報伝達手法が定型的

といったデメリットもあります。それを補完する施策として、

・TVCMの放映・ラジオの音楽番組提供

・フェスなど音楽イベントへの協賛

・若者の滞在時間が長い街でのOOH広告

・大学の最寄り駅や沿線の交通広告

・性年代や興味関心をセグメントできるWeb広告

のような複数の手法を組み合わせて多角的にアプローチすることで、より多くのターゲット層に社名認知でき、母集団を大きくすることが可能になります。

・TVCMなどによる認知獲得事例:熊谷組

熊谷組は、若年層への企業認知度向上を目的として川口春奈さんを起用した企業ブランドCMを放映し、同社の企業理念を「Believe.」のメッセージで訴求しています。(2022年から継続中)

出典:PR TIMES|株式会社熊谷組「川口春奈さんが熊谷組社員を熱演!~社内プロジェクトを通して仲間を信じることの大切さを再認識~」(2023年7月18日)https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000104706.html

また同社は、ニッポン放送「オールナイトニッポン」の番組提供やFM802が主催する音楽イベントにも協賛するなど、中長期的に若年層の認知度向上と好意形成に取り組んでいます。

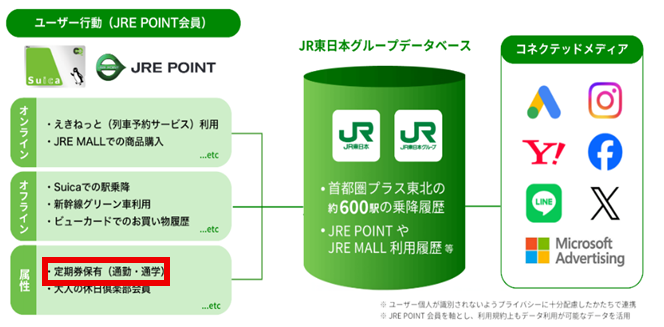

・Web広告による認知~興味獲得手法例:「JRE Ads」

Web広告は、

・大学群/学部系統/地域での絞り込み

・関心領域や志向性に応じたメッセージ出し分け

・行動データによる効率的なリーチ

など、不特定多数の学生をセグメント(細分化)し、質の良い母集団(自社に合うであろう人材群)を形成することができます。この特性を最大限活用するWeb広告サービスが「JRE Ads」です。

JRE Adsとは

JR東日本(JRE)グループが提供するWeb広告サービスで、Suicaの利用データや購買データなどの情報に基づいてWeb広告を配信する仕組みです。

活用例:理系大学生のターゲティング配信

たとえばJRE Adsでは「Suica通学定期券」の利用データから、「理系大学に通学している学生層」を推定し、彼らにGoogleやSNS広告を介して情報を届けることができます。

・技術系・研究職など理系人材を積極採用したいBtoB企業

・限定ターゲットに効率的に広告を届けたい企業

・短期で説明会集客・エントリー数を伸ばしたい企業

上記のような課題をお持ちの企業は、母集団形成の新手法として「JRE Ads」を検討されてみてはいかがでしょう。

JRE Adsの活用に興味がある方は、以下から詳細資料をダウンロードしてください

▶興味を持ってもらう(興味・関心)

候補者の学生が

・TVCMやOOH広告を見て社名を検索

・採用のWeb広告をクリック

・就活ナビサイトの掲載情報

を通じて自社の採用サイトを訪問しても、期待と違う情報しか載っていなかったら、そこで離脱されてしまいます。学生がどのような情報を求めているのかを想定し、「もっと知りたい」と思えるようなコンテンツを提供し、次の段階へつなげましょう。

▶理解を深めてもらう(理解促進)

採用サイトやホームページ・公式SNSなどでは

・企業理念やメッセージ

・活躍する若手社員のインタビュー(求める人材のモデルケース)

・最新プロジェクトのリポート

・研修制度や休暇制度

のような、さまざまなコンテンツを用意して企業への理解や働くイメージを視覚化し、エントリーへと導きます。

▶エントリーしてもらう(行動促進)

母集団形成の最終ステップが「プレエントリー※」あるいは「エントリー」です。学生にとってエントリーは、自らの個人情報の入力や企業の選考を受ける意思表示を伴う行為であり、ここに大きなハードルが介在します。

・内定者インタビュー

・FAQページの充実

・シンプルなエントリーフォーム

・カジュアル面談や座談会

・インターンシップやオープンカンパニー

※プレエントリー:企業に興味があることの意思表示 エントリー:企業の選考を受けたいことの意思表示

などハードルを下げる施策でエントリーを促進し、質・量とも十分な母集団形成をめざします。

合わせて読みたい!関連コラム

Step5 採用活動の効果測定と改善を行う

母集団形成の採用広報を開始したら、

・チャネル別のオウンドサイト流入数

・企業名の検索数

・採用サイトのエンゲージメント時間

・動画の再生数

・プレエントリー数

・エントリー数

を定期的にチェックします。

採用活動を単年で終わらせず、次年度の採用活動を最適化するためにも、施策別の成果をデータ化し、自社の課題を分析することがなにより大切です。

また、説明会参加率、選考参加率、内定承諾率など歩留まりのデータも、すべて蓄積しておくと良いでしょう。PDCAを回すことで、母集団の「量」と「質」の両方を高めることが可能になります。

改善ポイント例

・エンゲージメント率が低いページ → 改善の余地あり

・エンゲージメント時間が短い → 魅力的なコンテンツ不足

・エントリーページに遷移しない → UI/UXの最適化が必要

・エントリーから内定までの歩留まり率が低い→ミスマッチな応募を減らすコンテンツの検討

■まとめ

母集団形成は、新卒採用活動の出発点でありながら、もっともつまずきやすい工程でもあります。「数が集まらない」「求める人材の質が伴わない」という課題の背景には、認知不足、情報発信手段の乏しさ、チャネルのずれがあることが多いものです。

採用担当者として重要なのは、学生の行動心理を理解し、自社の魅力を最適なチャネルを通じて届けること。そして数値をもとに検証を繰り返しながら、戦略的に母集団形成を進めることです。

母集団形成の成否は、その後の選考・内定プロセスに直結します。だからこそ、量と質の両立を意識した丁寧な設計と運用が、新卒採用成功への近道となります。

■母集団形成のための採用広報は、実績豊富なジェイアール東日本企画にご相談ください

総合広告会社である当社ジェイアール東日本企画は、企業の採用活動を「広報・ブランドコミュニケーションの一部」として捉える立場から、以下のようなご支援を得意としています。

・採用ブランディング戦略の策定(ターゲット定義、訴求軸、トーン&マナー設計)

・採用ファネルに基づくメディアプランニング(認知・興味・理解・比較・エントリー・選

考・内定までを通した導線設計)

・企業ビジョンや社員の魅力を伝えるストーリーテリング設計(自社採用サイト・動画・SNS

などのコンテンツ開発)

・デジタルとリアルを横断したタッチポイントの最適化(オンライン施策とイベント・交通

広告などを統合)

「母集団形成」や「採用ブランディング」「採用広報」などの課題解決のために、パートナー会社をお探しの方は、採用マーケティング事例豊富な当社を候補の一つにご検討ください。

下記ダウンロード資料の23ページ以降に 当社へのプレゼン参加オファーや、

当社サポート事例を掲載しています ご質問・お問い合わせはこちらから