こんにちは、ジェイアール東日本企画「キクコト」編集部です。

今回のテーマは「シティプロモーション」です。

昨今、多くの自治体が取り組んでいる「シティプロモーション」について、基本的な考え方から目的、成功事例、デジタル施策まで、実務に役立つ視点で解説します。

本コラムでわかること

・シティプロモーションの定義

・シティプロモーション実施の目的・効果

・シティプロモーションの成功事例

・シティプロモーションを成功に導くためのポイント

シティプロモーションの実施を検討中の自治体担当者の方に、ぜひご活用いただきたい内容です。

1. シティプロモーションとは

「シティプロモーション」とは、自治体が地域の魅力や価値を発信し、観光客・移住者・企業などの関心を高めて、地域活性化につなげる取り組みです。観光誘致、移住促進、地域ブランドの確立、企業誘致、地元への愛着醸成など、幅広い目的に応じて実施されます。

人口減少や経済の停滞といった課題に直面する自治体も多い中、地域の価値を“見える化”し、「選ばれるまち」になるためのマーケティング戦略として注目されています。

かつて自治体の広報活動は、主にイベント告知や行政情報の案内が中心でした。しかし今は、住民の価値観やライフスタイルが多様化し、「単なる観光PR」だけでは人の心を動かせなくなっています。そこで近年は、地域の個性や魅力を“ブランド”として確立し、それを内外に発信する取り組みが主流になりつつあります。企業で言えば、ブランディングやマーケティングに近い考え方です。自治体にとっての商品は「まちそのもの」。人口、税収、観光収入などの増加を目指して、地域をどう“売り出すか”——それがシティプロモーションの本質です。

2. シティプロモーションの目的

シティプロモーションには、地域外と地域内、それぞれに向けた明確な目的があります。

■地域外へのアプローチ:関心・訪問・移住の促進

外部への情報発信は、「地域の魅力を知ってもらい、関心を持ってもらうこと」が出発点です。

具体的な目的として、以下が挙げられます。

•観光誘致:観光資源やイベントをPRし、観光客を増やす

•移住促進・定住支援:生活環境や支援制度の魅力を発信

•企業誘致:交通インフラや産業支援策を訴求し、企業誘致を図る

地域の“選ばれる力”を高めるには、他の自治体との差別化と、「行ってみたい」「住んでみたい」と思わせるストーリー設計が不可欠です。

■地域内へのアプローチ:誇りと参加意識(シビックプライド)の醸成

忘れてはならないもう一つの視点が、地域住民に向けた取り組みです。住民の誇りや主体性を高めることが、持続可能な地域活性化の鍵を握ります。

主な目的は以下の通りです

•地域への愛着形成:「この地域に住んで良かった」と思える環境づくり

•地域活動への参加促進:まちづくりやイベントへの住民参画を促す

•住民満足度の向上:暮らしへの満足度向上が転出防止にもつながる

このような「内側に向けたプロモーション」は、企業におけるインナーブランディングと同じく、基盤づくりとして非常に重要です。

■外と内、両面を見据えた戦略が必要

持続的な地域活性化を実現するには、外部への訴求と内部への働きかけをバランスよく設計する必要があります。

情報発信を“マーケティング活動”として捉え、戦略的かつ一貫性のあるアプローチが求められます。

3. シティプロモーション成功事例

ここでは当社が支援した事例を含む、注目すべき3つの自治体事例をご紹介します。

事例① 長野県小布施町:観光とまちのブランド価値を両立

長野県の小布施町は、わずか人口約1万人という小さな町でありながら、年間100万人以上の観光客を集める観光地です。特徴的なのは、「町全体が美術館」というコンセプトを掲げたまちづくりと、住民・事業者・行政が一体となったプロモーション戦略です。小布施町では、町の景観を守るために電柱の地中化や統一感ある看板デザインの導入を徹底。さらに、観光WebサイトやSNSでの情報発信も積極的に行い、ビジュアル重視のコンテンツで町の魅力を表現しています。

小布施町の事例から学べるのは、「地域の魅力を一貫したコンセプトで見せる力」と「住民と行政の共創姿勢」です。

事例② 群馬県みなかみ町:水をテーマにした独自の町おこし(当社支援事例)

群馬県みなかみ町はユネスコエコパーク認定を契機に「豊かな水源」をテーマにした町おこしを推進。利根川源流の豊富な水資源を活かした「ウォーターツーリズム」を核とした地域プロモーションを展開しています。

多くの地域が魅力として打ち出す“自然”や“食”から一歩踏み込んで、“水の魅力”を首都圏の人々との関係性を知らしめることで伝えようというコンセプトが他の地域と一味違ったブランディングに繋がっています。

プロモーションでは、地域住民と観光事業者が連携し、体験価値を動画やSNSで発信。食からアクティビティまで天然の水を活用した滞在型の観光誘客を図り、交流人口~関係人口(※)の創出につなげています。

※交流人口

観光や出張など、一時的な訪問を通じて地域と関わる人々のこと。滞在は短期で、定住や継続的な関係は持たない場合が多い。

※関係人口

移住や定住はしないが、地域に継続的に関わる人々のこと。ボランティアや仕事、ふるさと納税などを通じて地域と関係を築く。

▼取り組みの詳細は、こちらの記事でご紹介しています。↓↓↓

事例③ 茨城県大子町:“弱み”をブランド資産に(当社支援事例)

茨城県大子町は、豊かな自然を生かしたアウトドアを軸にして町をブランディングしています…ここまで聞くとよくある話ですが、大子町がおもしろいのは「全方位、アウトドア。自然基地大子町」をキャッチフレーズに、地域の厳しい気候をあえて“独自性”として前向きに発信しているところです。

大子町はその地形から冬は寒く、夏は暑いのですが、こういった一見ネガティブな特性を強みに転換する姿勢が評価され、この町ならではのブランド確立につながっています。

ありふれた強みよりも、一見ネガティブな特性の方を町のブランドにしてしまう面白い成功例です。

▼取り組みの詳細は、こちらの記事でご紹介しています。↓↓↓

4. シティプロモーション成功のポイント

シティプロモーションを成功させるためには、ただ「アピールしたいことを発信する」だけでは不十分です。地域の魅力を効果的に伝え、人の心を動かし、最終的に「行動変容」—たとえば移住・訪問・応援・共感—を促すための戦略的アプローチが求められます。

ここでは、具体的に取り入れたい3つの要素を紹介します。

■データ活用によるニーズ分析とターゲット設定

シティプロモーションにおける第一歩は「誰に、何を、どう伝えるか」という明確なターゲティングと戦略設計です。多くの自治体では、「観光客を増やしたい」「移住者を呼びたい」といった漠然とした目標にとどまりがちですが、それでは思うような成果は得られません。そこでカギとなるのが、「データに基づくニーズ分析」です。

たとえば、以下のようなデータを活用して、「どのような人に、どのタイミングで、どんな魅力を届けるべきか」を具体的に設計します。

•SNSやWebサイトのアクセスログ(年齢層・地域・滞在時間など)

•移住相談者の属性・動機の傾向

•宿泊予約サイトや観光施設の利用データ

•地元住民・移住者の満足度調査

これらをもとに、たとえば「30代の子育て世帯に向けて、“子育て支援制度が充実した安心の暮らし”を軸に情報発信をする」といった具合に、パーソナライズされたプロモーション戦略を設計することが大切です。

■地域ブランディングの強化

もう一つの重要な要素は、「地域の個性や価値を明確にし、ブランディングすること」です。

シティプロモーションでは、「目立つキャンペーンを打つこと」ではなく、一貫した地域のストーリーを育て、魅力を言語化・視覚化し続けることが成果に直結します。たとえば、「小布施=栗とアート」「みなかみ=水」のように、ひとことで明確に語れるブランドがある地域は、発信力が強く、記憶にも残りやすくなります。

ブランド構築のステップ:

1.地域の資源・文化・歴史を棚卸し

2.住民や関係者へのヒアリングで“地域らしさ”を抽出

3.タグラインやビジュアルイメージの開発

4.プロモーション施策で一貫して伝える

5.住民にも「自分たちのまち」としての誇りを育てる

ブランディングは、住民にとっても「わがまちの魅力を再発見する」プロセスでもあります。外にアピールするためには、まず内側での共感が必要です。

■デジタルマーケティングの活用による情報発信強化

現代のシティプロモーションにおいて、デジタル施策は不可欠です。SNS・動画・Webサイト・検索広告などを活用することで、限られた予算でも効果的にターゲットへリーチできます。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

〇長期的アプローチ:オウンドメディアやSNSの活用

まずオウンドメディアやSNSを活用して、ターゲットとの接点を増やすことが重要です。

・自治体の特設サイトやブログ で地域の魅力や移住者の体験談を発信

・SEO対策 を施すことで、観光や移住に関心のある人の検索流入を増やす

・InstagramやTikTok で「行きたくなる・住みたくなる」写真や動画を発信

・LINE公式アカウント での定期的な発信で地域のファンとの関係性を維持

特にSNSは、ターゲット層に合わせた最適なプラットフォームを選ぶことが重要です。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

〇即効性のあるアプローチ:Web広告の活用

短期間でターゲットにリーチしたい場合は、Web広告が有効です。

・リスティング広告(「地方移住」「〇〇観光」などの検索キーワードを入力したターゲット層に、広告を表示させるアプローチ)

・SNS広告(年齢・興味・行動履歴などに基づいて精密なターゲティングが可能)

・動画広告(YouTube広告を活用し、移住者のストーリーや地域の魅力を伝える)

メディアごとにターゲットに合わせた配信セグメントが可能なので、上手にターゲティングできれば有効なアプローチ手法となります。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

即効性のあるWeb広告と長期的に接点を増やすオウンドメディア・SNSを組み合わせることで、ターゲットの関心を高め、観光誘致、移住促進などにつなげることができます。

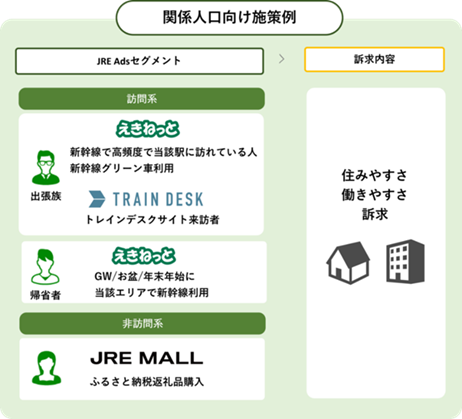

5. ターゲットに即時アプローチするなら「JR東日本顧客データ活用広告 JRE Ads」

Web広告は即効性がある一方で、効果的なターゲティングが難しいという声を多くの自治体から聞きます。さらに、多くの自治体が同じターゲットを狙うため、競争が激化し、差別化が難しくなるという課題もあります。このような課題に対し、当社では 「JRE Ads」 を活用したアプローチ施策をご提案しています。

JR東日本の顧客データ活用広告「JRE Ads」

「JRE Ads」は、JR東日本グループが保有するビッグデータを活用し、観光・移住ポテンシャルのあるターゲットにダイレクトにアプローチできるWeb広告ソリューションです。この広告では、JR東日本の移動・購買データをもとにターゲティングが可能です。

例えば、以下のようなデータを活用します。

・「JRE POINT」に登録されたユーザー情報

・Suicaの利用履歴(鉄道・改札通過データ)

・ECサイト「JRE MALL」での購買履歴

これにより、地域に訪れる可能性のある潜在的な観光客・移住者に向けた効果的な広告配信が可能になります。

〇ターゲティングの具体例

例えば、移住訴求をする際に以下のような 「関係人口」を狙った広告アプローチが可能です。

・高頻度で対象エリアを訪れる出張族

・長期休暇に対象エリアで新幹線を利用する帰省者

・JREモールでふるさと納税の返礼品を購入したユーザー

これにより、「単に移住に興味がある人」ではなく、「すでにその地域と何らかの接点がある人」に効率的にアプローチできるのが大きな特長です。

同様に観光訴求の場合でも、新幹線利用履歴や大人の休日倶楽部の会員データをもとに旅行好きにアプローチするといった施策が可能です。

多数の地方自治体の方々に実際にご利用いただいていますので、ご興味のある方は是非以下の資料をダウンロードいただき、お問い合わせください。

まとめ

シティプロモーションとは、単なる「自治体の広報活動」ではなく、戦略的な地域ブランディングとマーケティングの実践です。

成功に導くためには

✔︎ データを活用したニーズ分析

✔︎ 魅力ある地域ブランドの構築

✔︎ 継続的な発信と住民との共創姿勢

自治体自身がマーケターの視点を持ち、最適な手法で情報を届けていくことが求められます。

当社ジェイアール東日本企画は、JR東日本グループの広告会社として、各自治体と連携したシティプロモーションを数多く手がけてきました。その経験を活かし、シティプロモーションに限らず、地域課題を抱える自治体の皆様をサポートいたします。

地域の課題解決に向けて、ぜひお気軽にご相談ください。