こんにちは。ジェイアール東日本企画「キクコト」編集部です。

今回のテーマは「新卒採用広告」です。

新卒採用市場は年々変化し、学生の就職活動スタイルも多様化しています。従来の新卒採用広告は就活サイト中心でしたが、いまやSNS・CM動画・交通広告(OOH)など複数媒体の組み合わせが欠かせません。

本記事では、企業の新卒人材獲得に焦点を当て、以下を網羅的に解説します。

・新卒採用広告の基本と最新トレンド

・成功のポイント

・データ活用型広告の最新事例

1. 新卒採用広告と現状

1-1新卒採用広告とは

新卒採用広告とは、企業が新卒学生を対象に実施する広告活動全般を指します。認知の獲得、興味喚起、エントリーや説明会参加の促進を目的に、就活サイト、Web広告、交通広告、紙媒体など多様な媒体で展開します。

広告は単なるお知らせではなく、学生との最初の接点であり、採用ブランディングと応募獲得を同時に担う重要な役割を持ちます。採用で求める人材像を明確にし、適切な人材へ接点を創出するための土台です。

1-2新卒採用市場の変化と広告活用の重要性

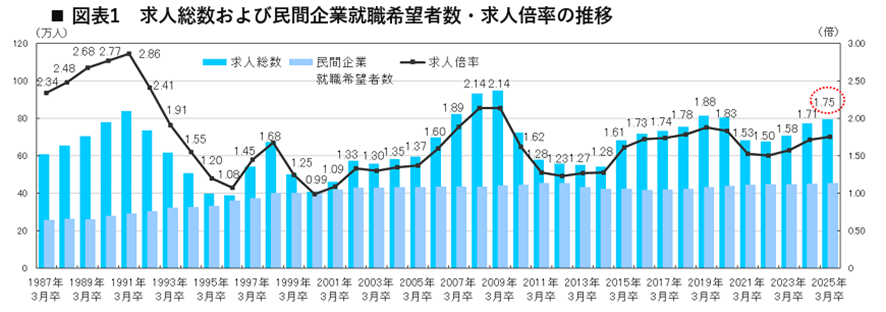

少子化の進行により採用競争は一層激化しています。文部科学省のデータでは、22歳人口は1995年の約204万人から2024年には約126万人へと減少しました。大卒求人倍率も引き続き高水準(1.75倍)で、企業は限られた人材を競合と取り合う状況にあります。

また、学生の情報収集媒体も変化しています。

マイナビの調査によると、就職活動の準備にSNSを利用する学生は68.2%にのぼり、InstagramやTikTokの活用が拡大しています。従来の就活サイト中心の戦略だけでは接触できない層が確実に存在しており、戦略的な広告活用による接点の増加が母集団形成の鍵となっています。

出典:マイナビキャリアリサーチLab「2026年卒大学生インターンシップ・就職活動準備実態調査(10月)」

1-3就活サイト依存からの脱却が求められる背景

① 競合企業との差別化が難しい

大手就活サイトには数万社規模の求人情報が並びます。そのため、学生にとっては情報の洪水状態であり、企業が「他社と違う存在」として印象を残すことが非常に難しくなっています。

特に大手企業の就活サイトへの投資額は桁違いであり、太刀打ちするのは非常に困難です。

② 就活サイト内部広告の限界

就活サイト内には、バナー広告・スカウトメール・特集企画などの「内部広告」が用意されています。しかし、

・打ち手の種類が限られている(媒体オプションの幅も限定)

・サイト内ユーザーにしかリーチできない

・自社サイトへの流入者に対しても(自社オウンド媒体の活用を含む)、ナビ内の集客施策に依存せざるを得ない

といった制約があり、効率的なターゲット設計/ターゲティングや継続的な接触が難しいのが現実です。

③ 就活サイト離れする学生層の存在

SNSや企業HPから情報を得る学生が増加。就活サイトに登録せず、SNSや動画、口コミを主な情報源とする層も出てきており、就活サイトに依存していては接触できない学生層が確実に存在します。

このような課題を克服するために、就活サイト+Web広告・交通広告・イベントなど複数媒体を組み合わせる「採用マーケティング発想」が不可欠になっています。

2. 新卒採用に使える広告チャネル(主要広告媒体)

新卒採用広告には多様な媒体があり、それぞれに特性があります。ここでは代表的な媒体を整理し、採用情報の届け方を比較します。

2-1. 就活サイト

リクナビ、マイナビなど大手ナビサイトは、新卒採用における代表的な母集団形成媒体です。学生利用率が高く、最も多くの企業が活用しています。

メリット

・幅広い学生に一度にリーチ可能

・短期間で多くのエントリーを集めやすい

課題・留意点

・掲載企業が多く差別化が難しい

・情報が埋もれやすく、オプション費用が増加傾向

2-2. Web広告(SNS・検索・動画等)

SNSや検索広告を活用し、就活サイト以外で情報収集を行う学生に直接アプローチできます。特にZ世代学生は日常的にSNSや動画を利用しており、親和性が高い媒体です。

メリット

・属性・行動データに基づくターゲティング

・効果測定と運用改善が容易

・SNSや動画は共感・リアルさを伝えやすい

課題・留意点

・メッセージが刺さらなければスルーされる

・クリエイティブと運用の専門性が必要

2-3. 交通広告・OOH広告

駅構内や電車内など、学生の通学動線に沿った広告展開が可能です。大学周辺や繁華街などでの屋外広告(OOH)も含まれます。

メリット

・繰り返し接触で認知を向上

・規模感や安心感を訴求しやすい

・駅・沿線単位で狙った大学/学部の学生に訴求できる

課題・留意点

・短期や単エリアでは効果が出にくく、一定規模が必要

2-4. 就活イベント・合同説明会

合同企業説明会や大学主催イベントは、学生と直接対面で接触できるチャネルです。近年はオンライン形式も増加しています。

メリット

・魅力を直接伝達できる

・説明会や面談への即時誘導

・認知と応募喚起を同時に実現

課題・留意点

・出展コストや人員の負担が大きい

・単発で終わらないフォロー設計が必要

2-5. オウンドサイト・公式SNS(自社媒体)

企業が運営する採用サイトやコーポレートサイトは、広告流入の受け皿となる媒体です。コンテンツ発信を通じて学生に深い理解を与えエントリーに誘導します。

メリット

・SEOや記事で中長期的な惹きつけ

・独自情報を自由に発信可能

・エントリーや予約動線を設計しやすい

課題・留意点

・継続的な更新・改善が必要

・広告とセットで運用しないと流入が弱い

新卒採用広告には「王道媒体(就活サイト)」「拡張媒体(Web・交通広告)」「直接接触(イベント・紙媒体)」「自社資産(オウンドサイト)」などの階層があり、組み合わせて活用することが成功の鍵です。

3. 新卒採用トレンド

3-1. Z世代学生の行動変化:就活サイトからSNS・OOHなどの日常動線へ

新卒学生の情報収集チャネルは年々多様化。学生の多くがSNSを就活に活用しており、LINE・X・Instagram・YouTubeといった日常的に利用するサービスが重要な情報源になっています。

また、キャリタスの調査では、96%以上の学生が企業HPや採用サイトを閲覧しているという結果も出ています。

出典:キャリタス「2024年卒者ホームページに関する調査」

つまり、学生は就活サイトだけでなく、SNS・動画・OOH等で認知→企業の採用サイトで詳細確認という行動が増えています。

3-2. データドリブンターゲティングの重要性

採用市場が厳しさを増す中で、多くの企業が直面しているのが「母集団形成の難しさ」です。

マイナビの「2024年卒大学生 広報活動開始前の活動調査」によれば、企業の約7割が母集団形成に課題を感じています。

出典:マイナビ「2024年卒企業新卒採用活動調査」

母集団形成には、単に「数を集める」という量的な側面と、「自社に合った学生を集める」という質的な側面の両方があります。

近年は少子化により量の確保が難しくなる一方で、応募が集まってもミスマッチが増え、質の面でも課題を抱える企業が増えています。こうした背景から、従来の「大量掲載でとにかく数を集める」という手法だけでは不十分になっています。

その代わりに注目されているのが、データに基づいたターゲット設計/ターゲティングです。必要な人材に焦点を当て、ターゲットを明確にすることが重要です。

データ活用の例:

・大学群/学部系統/地域での絞り込み

・関心領域や志向性に応じたメッセージ出し分け

・行動データによる効率的なリーチ

3-3. クロスメディアによる接触設計

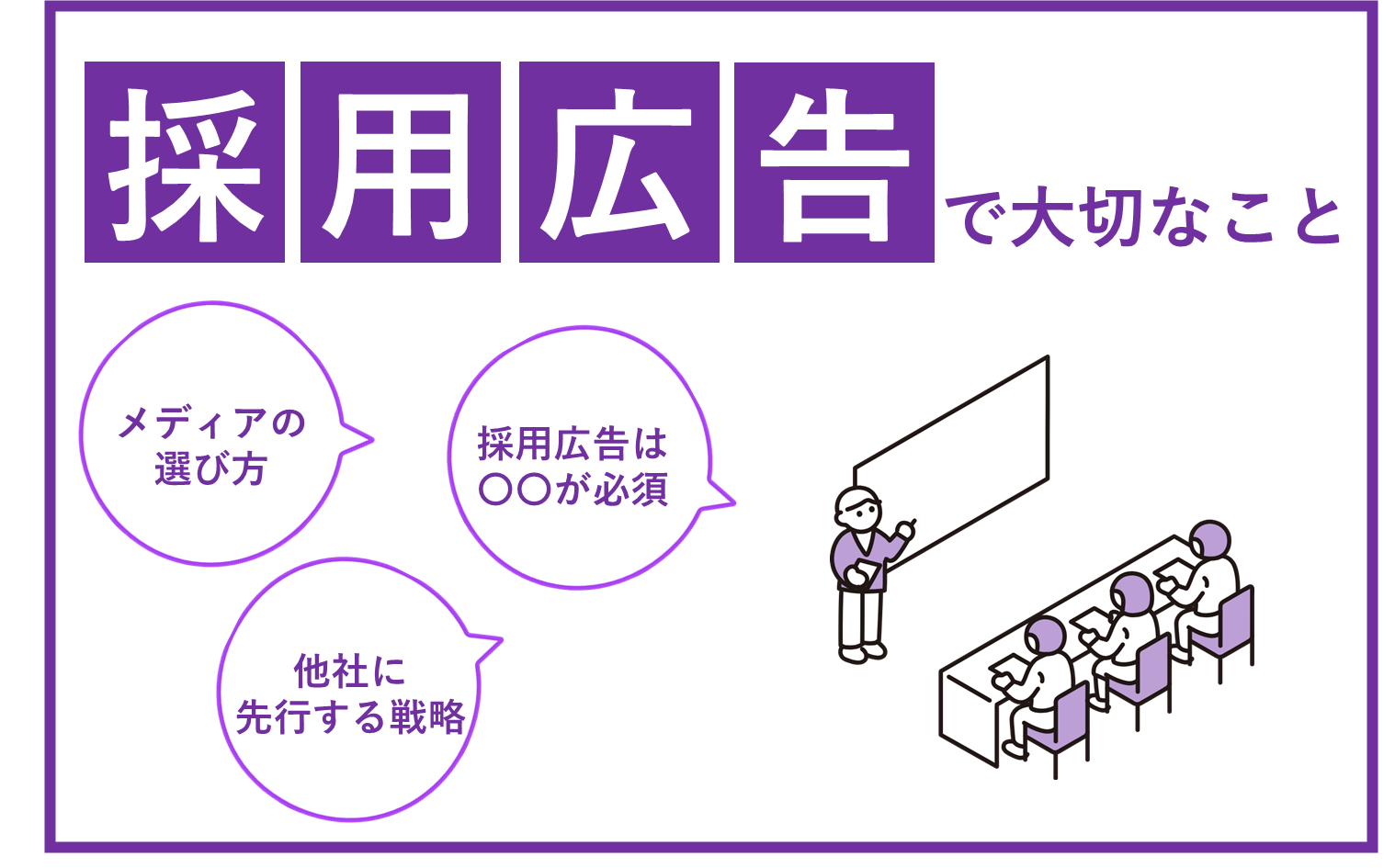

学生の就活ジャーニーは「認知 → 興味 → 応募 → 説明会参加 → 内定」と段階的に進みます。SNSや広告で興味を持ち、企業HPで詳細を確認するという流れが一般的になっており、広告とオウンドサイトを連動させた設計が必要です。

また、交通広告やイベントといったオフライン施策と、Web広告・SNS広告といったオンライン施策を組み合わせることで、学生に複数回接触でき、応募につながりやすくなります。

トレンドの総括

・就活サイト以外の媒体が重要化

・「量」より「質」を重視しデータ活用が主流へ

・認知から応募まで一貫したクロスメディア設計が有効

こうした背景から、生活動線やリアルな行動データを活用した広告手法が注目されるようになっています。次章では、その一例として「JRE Ads」をご紹介します。

4. データ活用型採用広告の一例:JRE Ads

4-1. JRE Adsとは

新卒採用における広告活用の幅を広げる手段のひとつとしてご紹介するのが、JRE Adsです。

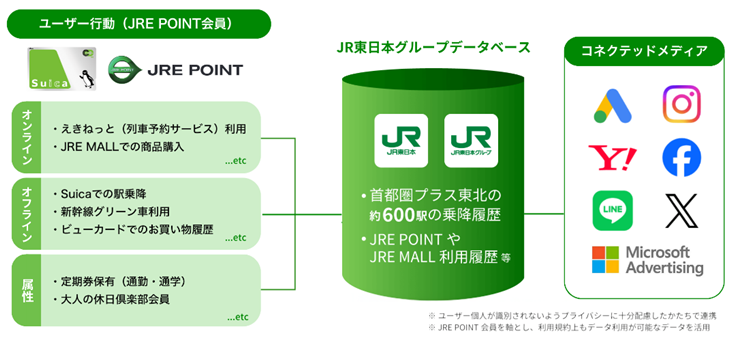

JR東日本グループが提供する広告サービスで、Suicaの利用データや購買データ等、生活動線に基づく情報をWeb広告配信に活用できる点が特長です。

4-2. 活用例:理系大学生のターゲティング

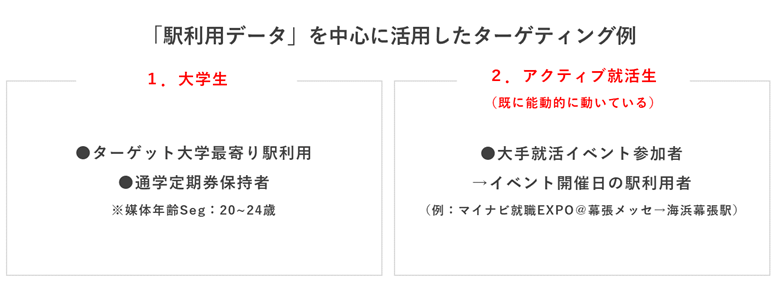

例えば、BtoB企業を中心にニーズが高いのが、理系学生の採用です。

通常は母集団が小さいため接触が難しいとされるターゲットですが、JRE Adsでは通学定期券の利用データから「理系大学に通学している学生層」を推定し、的確に広告を届けることができます。

・首都圏の理系大学生に絞った広告配信

・エントリー/説明会への導線設計

・他媒体で接触しにくい層へのダイレクトアプローチ

このように、特定ターゲットへの無駄のないアプローチを可能にする点は、従来型の採用広告では得られにくい強みです。

4-3. こんな企業におすすめ

・技術系・研究職など理系人材を積極採用したいBtoB企業

・限定ターゲットに効率的に広告を届けたい企業

・短期で説明会集客・エントリー数を伸ばしたい企業

★JRE Adsのさらに詳しい情報はこちらから

5. 新卒採用広告を成功させるポイント

新卒採用広告は「出稿すれば応募が集まる」という単純なものではありません。成果を最大化するには、戦略的な設計と継続的な改善が必要です。ここでは、採用担当者が押さえておきたい成功のポイントを整理します。

5-1. ターゲティングの掘り下げと学生理解

まず重要なのは、「誰に広告を届けるか」 を明確にすることです。求める新卒人材の定義を先に行います。

・大学群(旧帝大・MARCH・地方国公立など)

・学部・学科(理系、情報系、文系など)

・属性(価値観、キャリア志向、興味関心など)

ペルソナを設計し、学生の行動特性や価値観まで理解することで、広告の効果は格段に高まります。

5-2. カスタマージャーニー(就活ジャーニー)を意識した広告設計

学生の就職活動には、例えば次のようなステップがあります。

認知 → 興味 → 応募 → 説明会参加 → 選考 → 内定 → 入社

広告はこの流れの中でどこを強化するかを明確にすべきです。

・認知段階:交通広告やWeb広告で存在を知ってもらう

・興味段階:動画広告や社員インタビューで共感を得る

・応募段階:リターゲティング広告でエントリーを促す

ジャーニー全体を俯瞰し、各段階に応じた広告を適切に配置することで、効率的に応募につなげることが可能です。

5-3. メッセージングの工夫

Z世代は「共感」を重視する傾向が強いと言われています。広告で発信するメッセージは、単なる企業情報や条件提示だけでは不十分です。

・企業理念や社会貢献活動

・社員の働き方やキャリアパス

・働く環境やカルチャー

これらを学生目線で伝えることで、「ここで働きたい」と思わせる感情的な動機付けにつながります。

5-4. 短期成果と中長期ブランディングの両立

採用広告には、すぐに応募を集める短期施策と、学生からの信頼を蓄積する長期施策の両方が必要です。

・短期施策:説明会告知、エントリー促進(JRE AdsやWeb広告など)

・長期施策:採用ブランディング(オウンドメディア/コンテンツ発信など)

この両輪をバランスよく回すことで、その場限りではない採用力の強化が可能になります。

6. まとめ

新卒採用市場は、少子化による母集団の縮小や学生の行動変化により、年々難易度が高まっています。就活サイトだけに頼るのではなく、Web広告・SNS・交通広告・イベント・オウンドサイトといった複数の媒体を戦略的に組み合わせることが、成果を左右します。

本記事で解説したように、

・学生の情報収集は多様化

・企業は「量」より「質」へ。データドリブンなターゲティングが鍵

・ターゲティング精度/就活ジャーニー設計/共感を生むメッセージ/短期×長期の両立が成功要因

といった点に集約されます。

さらに、データ活用型広告の一例としてご紹介した JRE Adsのように、学生の生活動線に基づいた精度の高いアプローチも新しい選択肢となっています。短期的にエントリー数や説明会参加者を増やしたい企業には有効な手段といえるでしょう。

一方で、持続的に学生から選ばれる企業になるためには、中長期的な視点で企業の価値や文化を伝え、企業への共感を高める採用ブランディングも欠かせません。

当社ジェイアール東日本企画は、これまで多数のクライアントの採用広告や企業広告を戦略設計からサポートしてきました。その経験を踏まえ、総合広告会社の視点で、採用ブランディングの基本を詳しく解説した資料を無料で公開しています。貴社の採用マーケティングにぜひお役立てください。